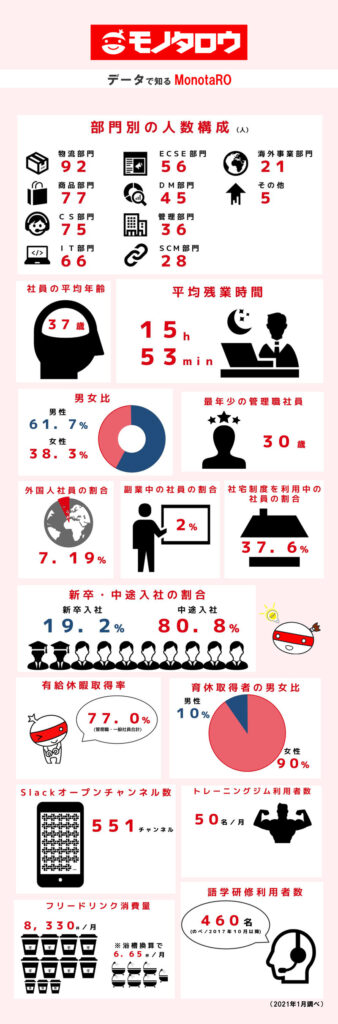

兵庫県尼崎市に本社がある事業者向け工業用資材の通信販売会社「モノタロウ」。

もし、法人税が増税されたとき、減税されたとき、どうなるだろう?と思い立ってシュミレーションしてみました。

モノタロウの決算数字(直近)

キャラクターは著作権があるかなと思い、代役を務めました。

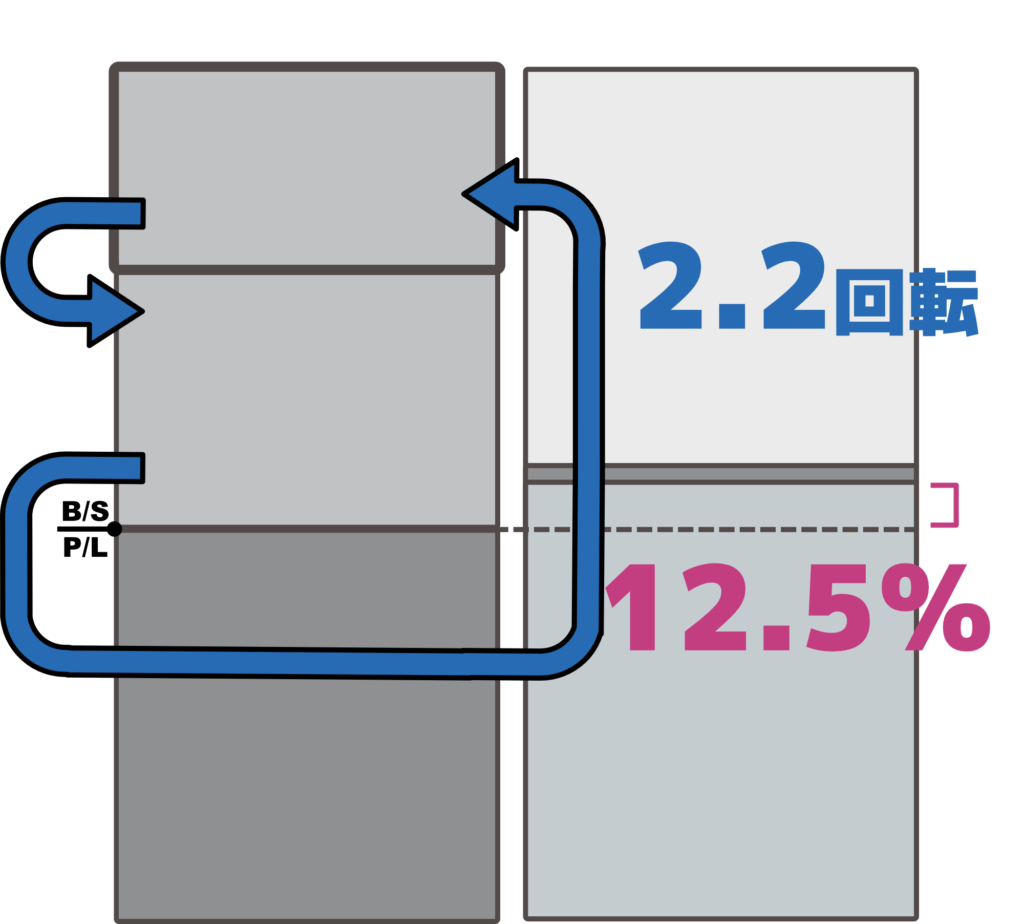

括弧の中は会社発表で、微妙に違うのは、細かい部分の調整を手抜きしたからです(ごめん)。この3つ(自己資本比率は逆数)を乗ずると、純資産利益率(ROE)になります(下の表を参照)。これは、株数に変化がなかった場合の理論的株価上昇率です。

シュミレーション

シュミレーションの条件

モノタロウを選んだ理由は次のとおり。

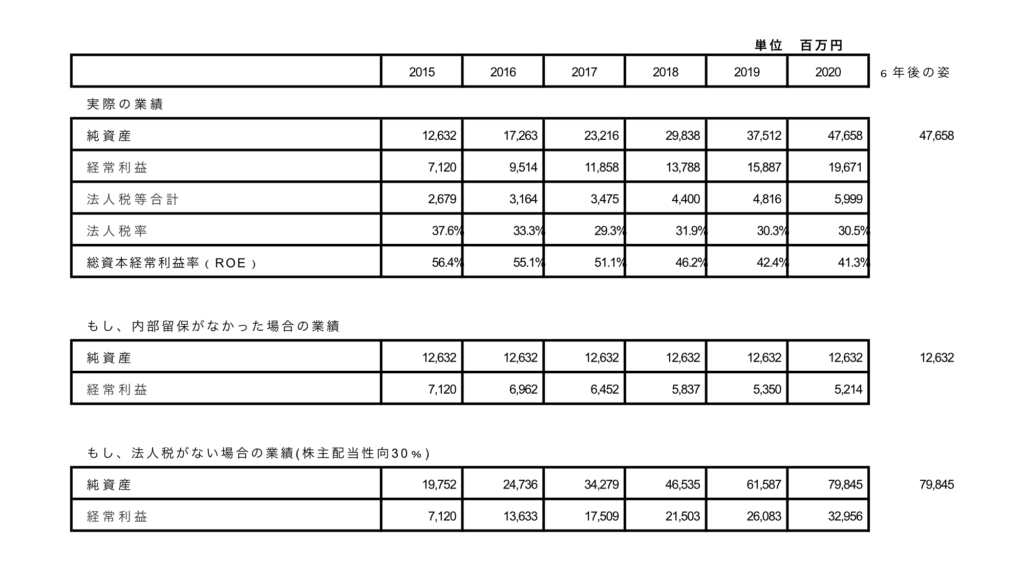

さて、ここでは、過去6年の決算数字をもとに、

のシュミレーションをしてみました。

主観が入る操作は、できるだけ排除したいので、ほとんどの数値は、実際の各年度の実績数値をそのまま使い、法人税率等だけを変えました。

それと、株主配当については、ここ数年30〜35%となっています。法人税がなくなり再投資冥利が増えたので、下限の30%としました。

この6年間の、法人税あるなしの結果

主観的な要素は排除しているので、この結果に異論がある人はいないでしょう。「いや、こう言う変化も入れるべきだ」みたいな主観に基づく考えは、その上で、加味すればいいです。

2015年度から始めて、6年後の姿です。経常利益率は同じと推定しています。

| 内部留保がゼロのとき | 法人税ゼロのとき | 比較 | |

| 純資産額 | 12,632百万円 | 79,845百万円 | 6.3倍 |

| 経常利益 | 5,214百万円 | 32,956百万円 | 6.3倍 |

法人税増減が、企業成長に反映されて、事業規模で、6.3倍の差がつきました。

6.3倍の違いですよ!こう言う変化が、全国規模で起ったら、どうなりますか?

全国的に法人税増税になれば景気が悪化するし、実際には、6.3倍より、もっと大きな差がつくような気がする。

従業員数のシュミレーション

| 内部留保がゼロのとき | 法人税ゼロのとき | |

| 従業員(臨時含む) | 1,237人 | 7,793人 |

| 雇用 | 1,337人の 雇用の止が必要 | 5,219人の 雇用拡大 |

6年前の従業員数が、1,237人であり、内部留保を溜め込むことなく、規模の拡大がなかったとすると、今も従業員数は変わらず。とすると、実際の現員は2,574人なので、1,337人の雇用の止めが必要となります。

一方、法人税ゼロで内部留保を使って規模拡大をおこなった場合、ここ数年、従業員一人当たりの売上高は、ほぼ一定なので、単純に乗じます。5,219人増えて、7,793人の従業員となります。

法人税のあるなしで、雇用者が、1,237人なのか、7,793人なのか、変わってくるのです。(あくまで、法人税率等を変化させただけのシュミレーションです)

「法人税増税で給料アップ」論が、【誤差の範囲】すぎて、検討余地なしとわかります。

そもそも、以前の投稿で「法人税増税で給料アップ」はあり得ないと指摘しましたが。

さまざまな影響

これは、外部環境が変わらずという前提ですが、法人税増税の日本と、減税の日本で、景気が同じということはあり得ないので、もっと大きな差がついているはずです。

もし、6年前に法人税を廃止した日本で、全ての企業がモノタロウのように純資産利益率(ROE)が高く推移すれば、今頃、日本のGDPは30兆ドルを超えて、世界一(アメリカの約1.5倍)になっているね。

ありえん、モノタロウのROEは40%を超えているが、日本の中小企業を含めた平均ROEは2、3%と言われている。

日本のほとんどの企業は成長が低いので、利益の内部留保による再投資も、あまりなく、赤字が慢性化していたり、法人税増税の影響も、成長企業に比べればほとんどなかったりします。正直なところ、真面目に法人税を払っているのは、(黒字が明らかな)成長企業のほか、正直企業です。

法人税増税は、成長率が高い有望企業ほど狙い撃ちにしてダメージを与えるのね。

そう言う企業は、成長とともに雇用を増やす企業なんです。法人税がなければ、もっと雇用が増やせるはずだったんです。

「法人税下がったのに、従業員にはメリットなかった」と指摘する人もいるわね。

それについては、別に書きます。

まとめ

モノタロウの話から外れて一般論になってきたので、いったん、まとめ。

コメントをどうぞ!