- 現在、60年以上続いた売春防止法の「補導」に変わる「支援」の仕組みとして、「困難な問題 を抱える女性への支援に関する法律」がこの5月に制定され、具体的な内容を試行錯誤で実践しながら構築中である。

- その過程で、これに深く関わってきた一般社団法人Colaboの不正疑惑が持ち上がっている。

- この法律で「民間との協働」の考えが取り入れられているが、そのスキームは委託や補助といった古い手法である。これが、不正疑惑の根本原因であり、税制改革により、政府による恣意的なバラマキ補助金を卒業するべきである。

東京都から「困難な問題を抱える女性への支援」について委託や補助を受けた一般社団法人Colaboの疑惑が次々と出てきています。このことを題材に、役所と民間の協働について考えます。

以前の投稿で、20代の頃、筆者が児童福祉司として働いていたことを紹介しました。そのときに実感した「公助より共助」の思いは、自分の中で揺らぎないものとなっています。

まずは、相談できる居場所から

児童福祉司をしていたときに、虐待事案に取り組んでいて難しかったのは、状況がなかなかわからない、何が事実かわからない、ところです。子どもは、例え虐待を受けていても、隠して、本当のことを話してくれません。子どもが話をしてくれる信頼関係をじっくり作るところから始めなければなりません(そもそも、子どもと接点を持つことすら難しいことも多いのですが)。

児童相談所で働いていたときには、待合室に漫画の本とか一杯にして(予算がないので苦労していましたが)、気になる子どもに対して「漫画を読むだけでいいから、いつでもおいで」と関係作りをしていました。

今回、取り上げる若年被害女性等支援事業は、もう少し上の世代になるわけですが、若草プロジェクトの「まちなか保健室」とか、ColaboのTsubomi Cafeとか、(疑惑は別にして)とても良いコンセプトだと思います。

いきなり病院ではない、保健室。

学生時代に心身の不調がなくても訪れて雑談したりしませんでしたか?こちらから言い出せなくても、保健の先生のほうが「いつもと違う」と異変に気がついてくれたり。

まちなか保健室とTsubomi Cafeでは、ターゲットも違いそうですが、バラエティに富んでいるところが民間の良さを感じます。

一部に、まちなか保健室の理由別相談件数トップが「ゆっくりしにきた(全956件のうち516件/2021年度)」であることを揶揄する人がいますが、実際の相談では、いきなり、初対面の相手に「私、虐待を受けています。助けてください」なんて人は、ほとんどいないです(そういう人は警察に駆け込んでいます)。

1回目来所 「ゆっくりしにきた」

2回目来所 「ゆっくりしにきた」

3回目来所 「実は虐待を受けています」

相談をしたい女性の側は、果たして、この人に相談してもいいものかどうか、品定めをしているのです。洋裁をしたり、フラワーアレンジメントをしたりしながら、観察し、「この人なら相談できそうだな」と心を開くのです。

そういうところが民間の役割であって、状況がはっきりして「法的措置が必要である」となったら、そこから先は役所の出番です。

Colaboの疑惑を知ったきっかけ

話を戻して、少し前、以前の投稿に続いて、10代にまで広げて虐待の問題を取りあげてブログを書きたいと、材料探しをしていました。そのとき「虐待」で検索して目にとまったのが一般社団法人Colabo代表の仁藤夢乃氏でした(後述する新法交付のタイミングで露出が増えていました)。

仁藤氏の取り組みが興味深くて、あれこれ、読んでいたりしたのですが、そのうちに、Colaboや仁藤氏の不正疑惑がネット上で問題になっていることに気がつきました。

筆者もColaboや仁藤氏に対して、辛口の意見がありますが、他の方々と視点が違うようなので、筆者なりに意見を書きます。

背景を知らないと、Colabo不正疑惑は理解できない

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定まで

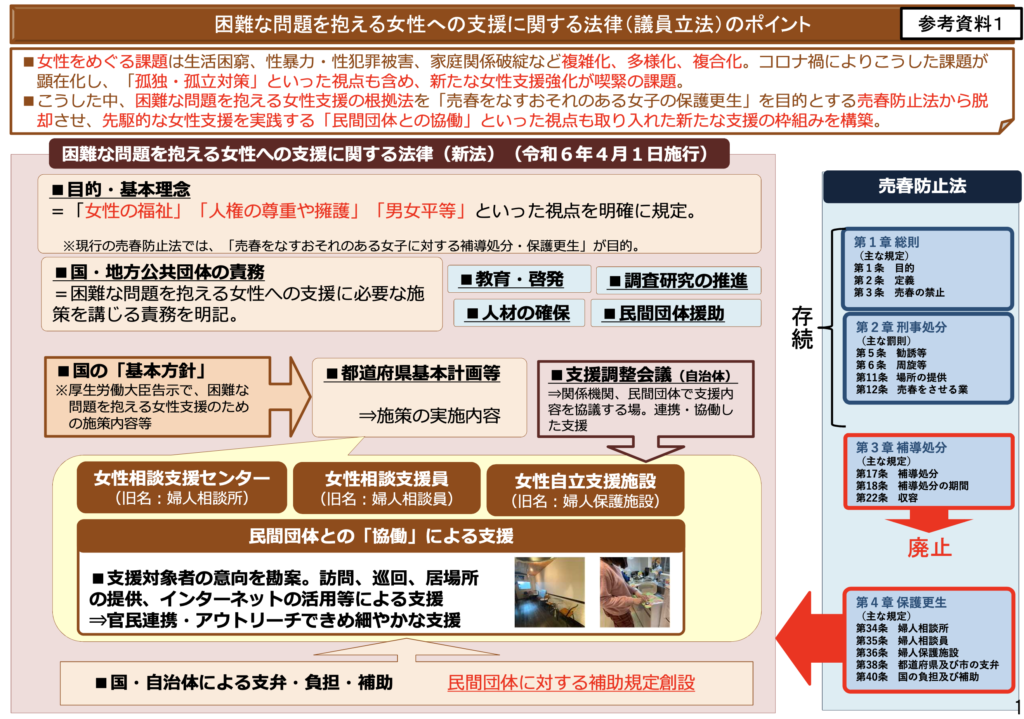

昭和31年交付の売春防止法を中核とした婦人保護事業は、刑罰の他に、売春を行うおそれのある女性を婦人補導院に収容・補導する、など、現代の実情にそぐわない内容であると指摘されてきました。

そこで2012年ごろから、厚生労働省は、法改正を必要としない仕組みづくりに取組み始めます。

(どちらも、Colaboがモデル事業に関わっています)

- 2014年に、民間シェルターを活用したDV被害者等自立生活援助モデル事業を開始(2020年から本格実施)

- 2018年に、若年被害女性等支援モデル事業を開始(2022年から本格実施)。

また、法改正に向けて、厚生労働省は2018年7月から2019年10月にかけて「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」を開催しました。その提言を受け、婦人保護事業を売春防止法から切り離し、官民一体となって困難な問題を抱える女性たちの支援を包括的に支援する新たな仕組みの基本として、今年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「新法」)」が成立しました(令和6年4月から施行)。

困難な問題を抱える女性への支援に関する仕組みの構築

新法では附則抄で、

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

と定め、現在は具体的な仕組み作りが進められています。

そして、この11月から厚生労働省は、新法に沿って、都道府県及び市町村が策定することとなる「困難な 問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本計画」の指針となる基本方針案等を「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」で、検討を始めているのです。

簡単にまとめると

60年以上続いた売春防止法の「補導」に変わる「支援」の仕組みの具体的な内容を試行錯誤で実践しながら構築中ということです。

「毎年、予算が急増しているのがおかしい。」とか言う人は、少しずつ具体的な仕組み作りをしているのだと言うことを理解せずに表面だけ見ています。

まず、この背景を理解していないと、Colabo不正疑惑は理解できないです。

制度があって事業がおこなわれるのではなく、事業をしてみて、その結果を反映しながら、制度を作っているのです(施行後3年というと令和9年までですね)。現在は、どのような仕組みが良いのか、官民協働で模索している段階です。