- 「豊かな社会になる」とは社会のコストを減らしていくことであって、無駄なコストを温存することは、その逆をいく。

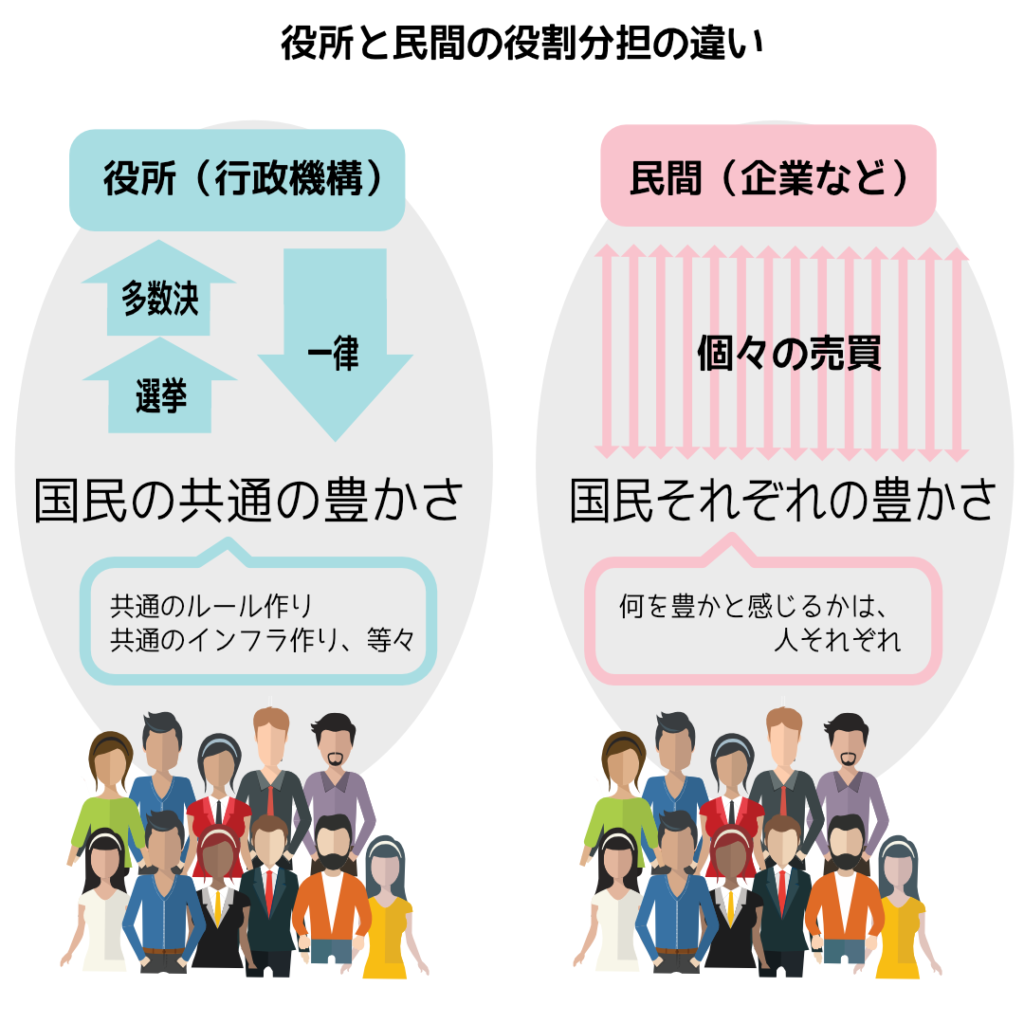

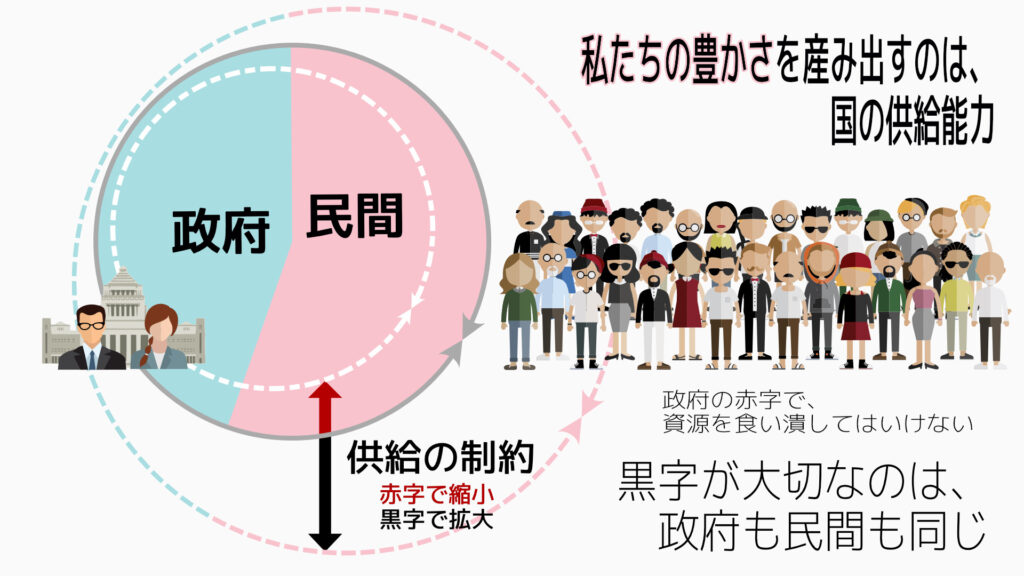

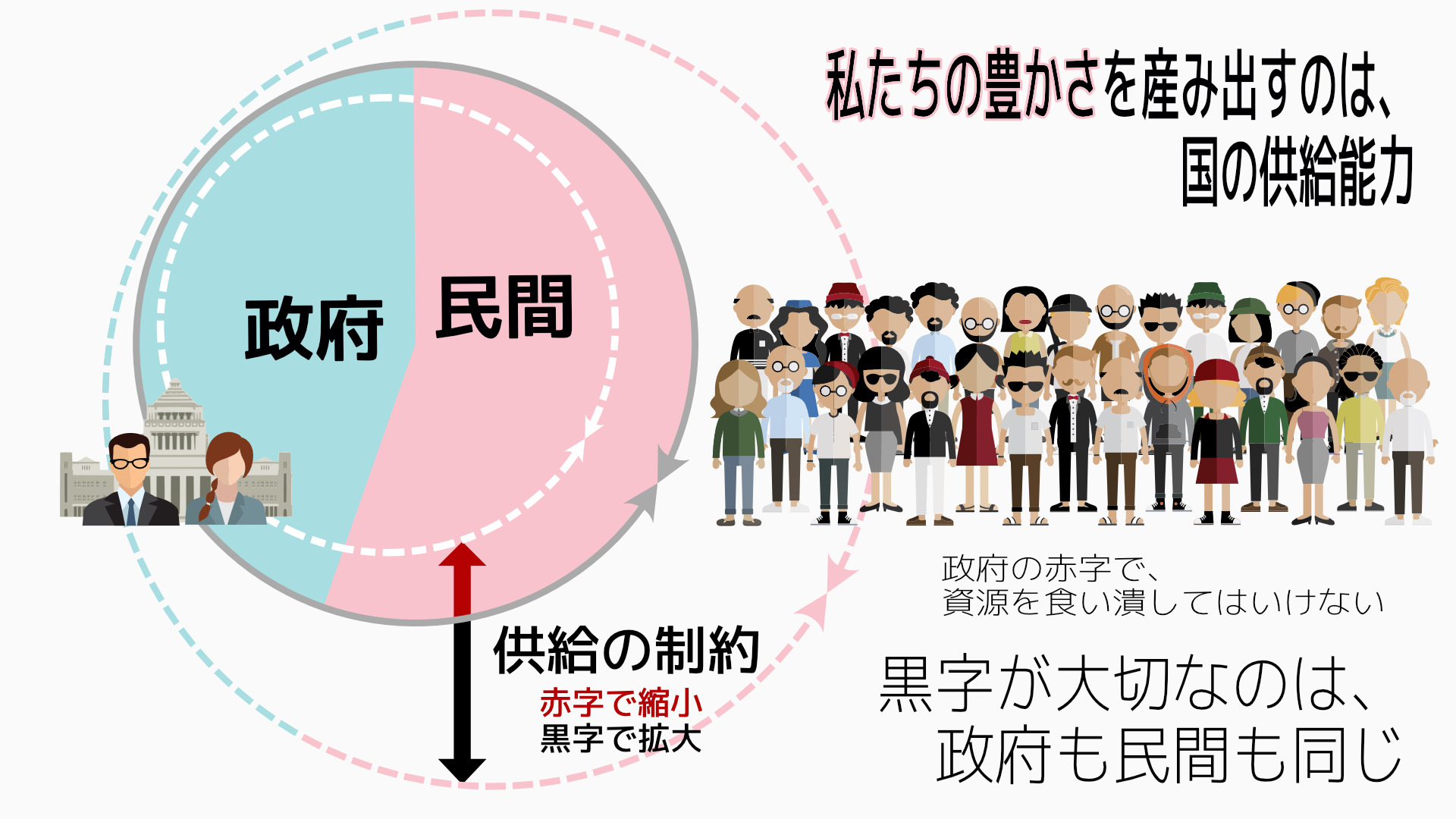

- 政府は、国民の「共通の豊かさ」の実現のために資源を使い、民間企業は、国民の「個別それぞれの豊かさ」の実現のために資源を使う。どちらも、貴重な資源を有効活用しなければならないことには、変わりがない。

- 何だかんだ言っても、技術革新が解決するので、邪魔をしないように。

こんなことを言う人がいます。

利益を生み出さなければ民間は事業ができないが、公営は採算度外視でサービスを提供できる。

だから、警察、消防、治水、水道、鉄道をはじめとして、採算が取れない「赤字」のものは公営ですればいい。

今回は、これを取り上げます。

民間と役所の役割分担

そもそも、警察、消防、治水、などは赤字なのでしょうか?

もし、警察や消防がなかったとしたら、犯罪や火災が放置され拡大します。治水が不十分なら、少しの大雨で洪水が起こり財産が水浸しになります。その損害は計り知れません。

その大損害を未然に防止し、初期に解決することで大赤字の発生を防いでいるのです。

社会全体では黒字です。

しかし、警察や消防、治水によって、誰がどのぐらい得をしているのか、わかりにくいです。こういったものは、個別に費用を徴収するのではなく全体で負担するほうが現実的です。

政府は、国民の「共通の豊かさ」の提供を、

民間企業は、国民の「個別それぞれの豊かさ」の提供を、という役割分担をしているのです。

提供する必要があるもの、必要がないもの、が変化するわけではありません。提供する必要があるものをどちらが提供するか、という選択肢に過ぎません。

豊かさには、経済的な尺度では測れないものもあります。性質的に、赤字になるものについては、必ずしも「赤字はダメだ」とは思いません。以下は、国民のニーズがあれば黒字なのに、ニーズがないから赤字になっているものを念頭に書きます。

黒字、赤字、って何?

「公営は採算度外視(赤字)でサービスを提供できる。」論の人は、「だって、政府はお金を発行できるから、赤字補填すればいい」と言います。

でも、それは間違いです。

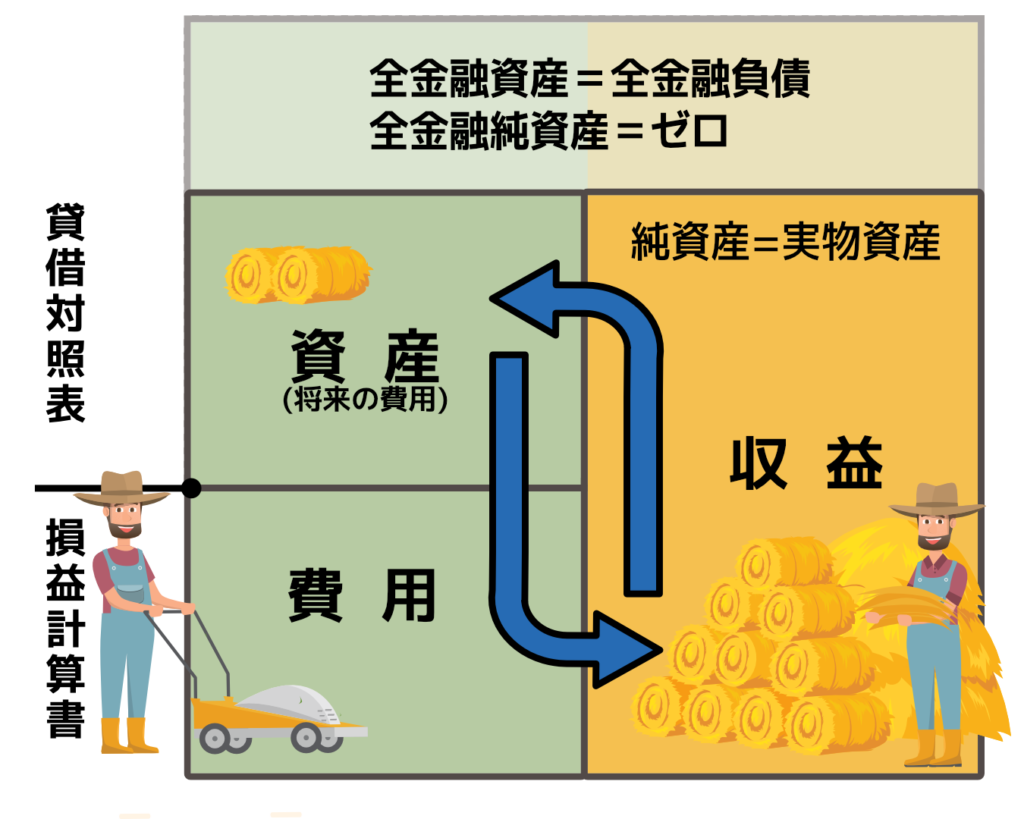

「収支」の黒字赤字と「損益」の黒字赤字は、全くの別物です。「お金を発行」は「収支(キャッシュフロー)」で、「事業」は「損益」です。そこが混同されていると、話が噛み合いません。

「収支」とは、お金の増減のことで「収入」と「支出」の差です。

「損益」とは、財産価値(物の豊かさ)の増減のことで「収益」と「費用」の差です。

「収支」とは、お金の増減のこと

まず、収支(キャッシュフロー)を考えます。

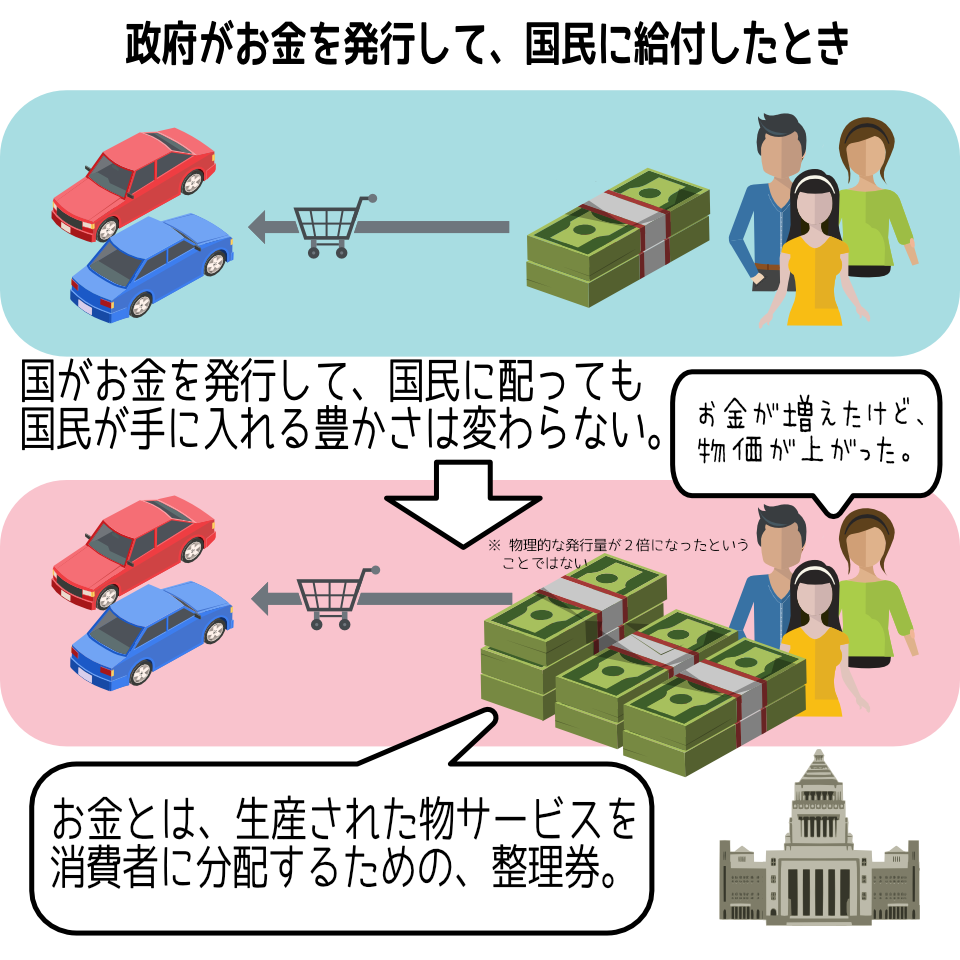

お金とはなんでしょうか?

もし、人口が数名の国で、物々交換で足りるなら、国内にお金なんか要りません。そんな国では「自分達はお金がないから貧しいんだ」なんて思いません。

お金が必要となのは、人口が多くて、生産者が生産する物サービスを消費者の元に届けようとすると、あまりにも複雑すぎるからです。それをスムーズにおこなうために、交換手段として「お金」があります。お金は、豊かさを媒介するツールであり、豊かさを産み出すために役立ちますが、豊かさそのものではありません。

500円で売っているハンバーガーを、500円のお金を出して買ったら、収支は500円の赤字ですが、損をした訳ではなく等価交換です。普段は500円のハンバーガーが300円だったら、収支は300円の赤字ですが「得をした」と思いますよね。

お金は、物サービスと交換できるから価値があるのであって、物サービスに交換できないお金には価値はありません。

市場経済で豊かになるとは、「物サービス」と「お金」とが交換を重ねながら循環し、その過程で物サービスが増えることです。お金が増えたとしても、物サービスが増えなければ、豊かさにはなれないのです。

政府がお金をばんばんと大量に供給したとして、(栄養ドリンクを飲めば一時的に元気が出るように)一時的に景気が上向くかもしれませんが、それで豊かになるわけではありません。

これについては以前の投稿に書いたので、併せて読んでいただければ幸いです。

バブルと経済成長は違います。

「収支」は全体で見れば、黒字と赤字が同額のゼロサムです。「政府の赤字は民間の黒字」というのも、全体で見ればゼロサムです。そこに、豊かさの創出も喪失もありません。一方、損益とは、豊かさの増減のことです。そして「公営は採算度外視(赤字)でサービスを提供できる。」の赤字は、損益の赤字のことなので、豊かさを失うという意味です。

「損益」とは、財産価値(物の豊かさ)の増減のこと

バーゲンで良い物を安く購入したとき、収支は赤字(お金が出ていくから当然)ですが、「得をした」と言います。損益とは、文字どおり、損をしたり得をしたりすることです。

これについて、お金で考えると間違えやすいので、お金を使わずに説明します。ほとんどの人にとって「当たり前すぎる」説明ですが、大前提なので確認です。

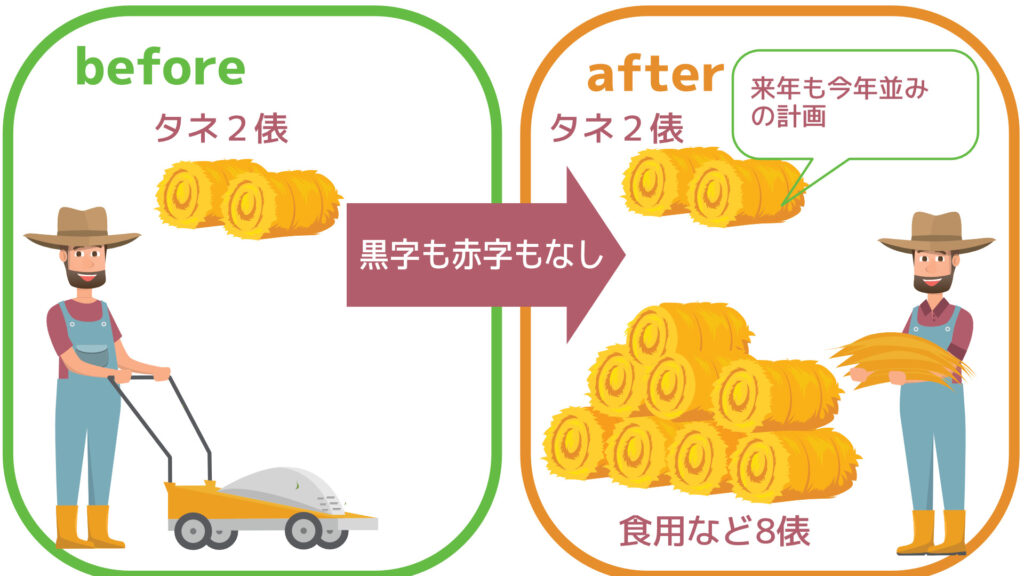

国全体を、自給自足の「1件の農家」に例えます。国民が一人の国です。多くある物サービスを、米だけで表します。

実際には1粒の米(種)から400倍ぐらいの米が獲れるそうですが、説明用に現実とは異なる、わかりやすい数字にしています。

2俵の米を種として植えて育てたら、10俵の米が穫れました。これが平年並みとします(5倍になるということですね)。

10俵の米が穫れたうち、8俵を食用とし(あるいは生活費とし)、2俵を来年のタネとします。

つまり、2俵の米から(必要経費を除くと)2俵の米ができました。黒字も赤字もなく、プラスマイナスゼロです。

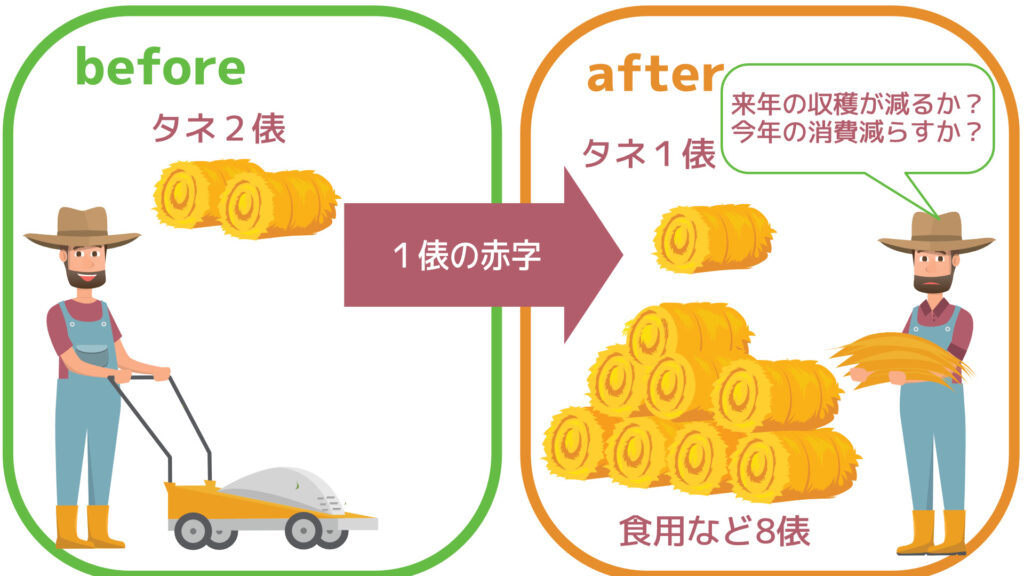

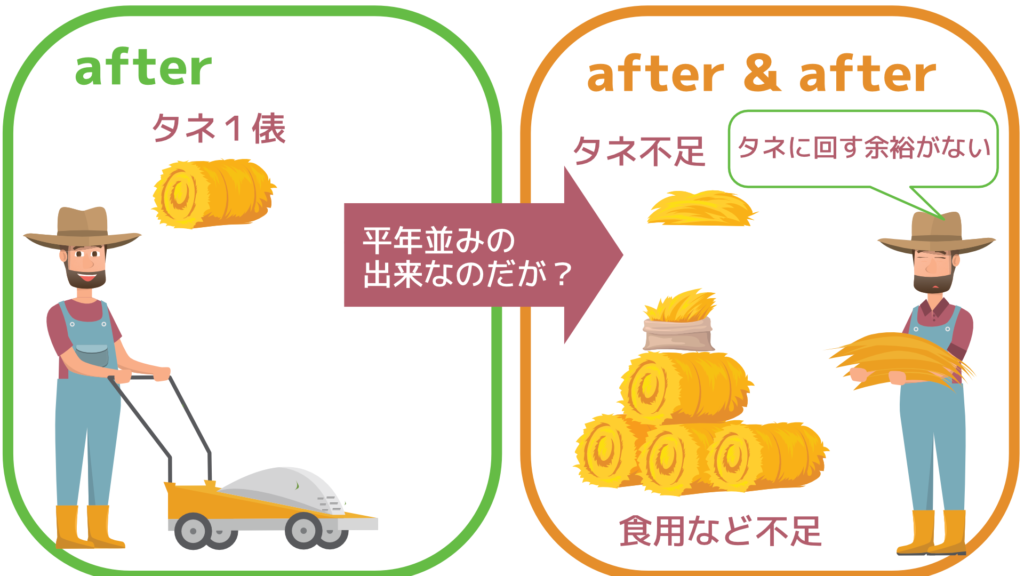

次の年、2俵の米をタネとして植えて育てたら、(不作のため昨年から1俵が減って)9俵の米が穫れました。

そのうち、8俵は食用(あるいは生活費とし)として必要ですので、1俵だけを来年のタネとします。

つまり、2俵の米から(8俵の必要経費を除くと)1俵の米ができました。1俵の赤字です。

赤字になった次の年、タネ用には1俵の米しかありません。

タネが半分になってしまうと、平年並みの収穫でも5俵の米しか穫れません。それでは、食用(生活費用)の8俵にも足りません。

タネも足りず、食用も足りなくなってしまいました。

当たり前のことですが、赤字になれば、経済は縮小します。

赤字が続くと、今も将来も貧しくなります。

赤字が続くと、最後には米粒が一粒もなくなってしまいます。

個々の損益を積み上げた国全体の損益の増減は、国の豊かさの根源である「供給力」の増減です。

黒字とは、供給力を拡大して、豊かになっていくことであり、

赤字とは、供給力を縮小して、貧しくなっていくことなのです。

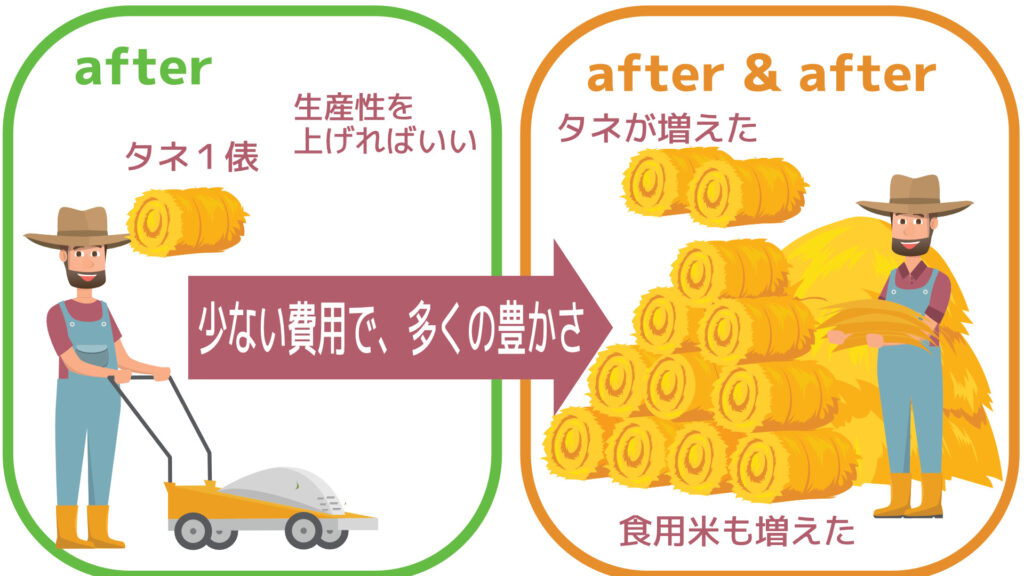

では、貧しさに陥ることなく、豊かになっていくためにはどうしたらいいでしょう?

答えは、生産性を上げて、少ないタネから多くのコメを栽培すればいいのです。

「何だ、当たり前じゃないか」と言われるかもしれません。

そう、当たり前のことなのです。

「お金抜き」で説明してきましたが「もし、お金があったら、米(タネ)が減っても、買えばいいのではないか」と言われるかもしれません。でも、AさんがBさんから米(タネ)を買っても、Aさんの米(タネ)が増える分だけBさんの米(タネ)が減るので、全体では同じことです。お金は、米の流通を促すことは出来ますが、減少を補填することはできません。

国外とのやり取り等は、話がややこしくなるだけなので、ここではとりあげません。

お金は、物サービスの間を媒介しているにすぎませんので、国(社会)全体では、内部で相殺されてゼロになります。

「豊かな社会」とは費用がかからない社会のこと

原材料の米(タネ)について書いてきましたが、労働者についても同じことが言えます。

もし、10人分の食糧を生産するのに、10人の人手が要るとすれば、その人達は食糧を生産する以外のことに従事できません。しかし、10人分の食糧を生産するのに、1人の人手で足りるようになれば、残りの9人は、多様な豊かさの創出に勤しむことができるようになります。

もっと費用を少なくしていけば、もっと豊かさを産み出していくことができるのです。

逆に、10人分の食糧を生産するのに、100人もの人手が要るとき、90人分の食糧不足を、お金で埋めることはできません。

農業の所得補償方式が、まさにこれ。農家以外の所得を、農家に移転しているにすぎません。

「豊かな社会にするとは費用を少なくしていくこと」については以前の投稿にも書いたので、併せて読んでいただければ幸いです。

費用を少なくしていくどころか、多大な費用を温存することは、(お金の赤字は補填できても、豊かさの赤字は補填できませんので)貧しくなることです。

鉄道の赤字路線

「採算が取れない赤字のものは公営で」と主張がある典型例が、鉄道の赤字路線です。

「鉄道」を否定しているのではなくて「赤字」を問題視しています。お間違いのなきよう。

題材がないかなと探してみると、JR東日本が「平均通過人員2,000人/日未満の線区ごとの収支データ」を公表していたので、眺めてみました。66線区あって、そのうち59線区の営業費用が運輸収入の10倍以上(収支率が1割未満)。

筆者は西日本に住んでいるので、「東日本の過疎地には馴染みはないなあ」と見ていたら、何回も利用したことのある路線がありました。大糸線(白馬~南小谷)です。白馬駅は、長野オリンピックの白馬スキー場の最寄り駅として知られ、過疎地というより、年間250万人が訪れる観光地です。外国人にも人気があります。この路線の年間収入が6百万円、費用が433百万円。1日の平均利用者は136人なので、1人当たり収入が120円、費用が8720円です。最低でも72倍以上に増えないと、採算が取れません。

1人当たり収入が120円って、あまりにも少ないですが、通学定期が多いのでしょうか。

米作りに例えると、72俵分の米の種を蒔いて育てて、1俵分の米しか収穫できないのと同じです。いずれ、種が枯渇して、米作りが滅びます。

タクシーに例えると、73台のタクシーが街中を走っていて、そのうちの1台は採算ギリギリの乗客があって、残りの72台は全く乗客がいないのに、毎日、空車で走り続けているのと同じです。空車で走り続けているタクシー運転手に役所が給与を出しても、労力の無駄遣いは解決しません。

また、こんな屁理屈を言う人がいます。

本来は8,720円の運賃のところを、利用者は120円しか払っていないのだから、政府が利用者の分を8,600円払っていることになる。政府の8,600円の赤字は、利用者の8,600円の黒字だ。

いや、お金の問題ではないのです。政府がお金は発行できたとして(通貨発行権の議論は、本質的ではないので、どっちでもいいです)、実物資源をどこからともなく生み出せるわけではありません。お金が実物資産に対してしていることは、資源の再配分です。その8,600円分の資源は、どこか他のところで、9,000円分の豊かさ、1万円分の豊かさ、あるいはそれ以上の豊かさを産み出すために使うことができたのです。でも、ここで、1円の豊かさも産み出さなかったのです。

未来とは、供給側の努力で「費用がどんどん安くなっていく」先にあるのであって、「費用が無駄に大きい」状態をお金で維持することは、多くの人たちの「豊かになろう」という努力を妨害しているのです。

技術革新が、解決する

明治初期、新橋・横浜間から始まって、全国に鉄道網が広がっていきました。多くの地方では、この「新しい交通機関」の誘致合戦が起きましたが、なかには鉄道敷設を嫌った地域もありました。例えば、兵庫県の出石(現・豊岡市)です。出石は、江戸時代の城下町で、但馬の中心として栄えましたが、鉄道網から外れたことで発展から取り残されて、但馬の中心は、豊岡に移りました。皮肉にも、そのために、古い町並みが残り、国から重要伝統的建造物群保存地区に指定されて、今では多くの観光客を集めています。「新しい交通機関」を拒否したことで「過去をPRする町」となってしまったのです。

そして、かつての「新しい交通機関」は、今は多くの地方で、地域のニーズ、時代に合っていない「古い交通機関」になっています。

「鉄道」そのものが「古い交通機関」だと言っているのではなくて、住民のニーズの変化に疎いところを「古い」と言っています。お間違いのなきよう。

日本全体でいえば、都会を中心に鉄道の利用者は増えています。鉄道の進歩も楽しみです。

時代遅れなものは、ますます時代遅れになるだけであり、赤字は膨らむだけです。同じ赤字が出るとしても、前向きな投資なら、未来に大きく回収されることも期待できます。

なんか、前向きの話がしたくなってきたので、ここからは、「新しい交通機関」の話をします。

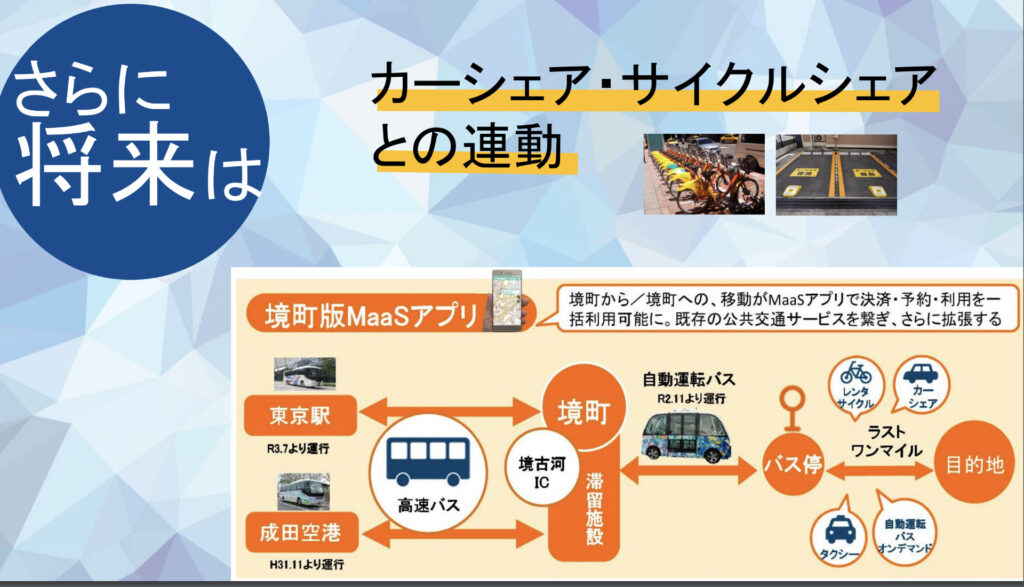

自動運転

国土交通省が全国各地で、自動運転の社会実験をしています(交通税で話題の滋賀県でもしています)。日本では、まだ、ライドシェアの賛否議論をしていますが、その先の未来も、すぐそこまできています。

いずれ、カーシェアリングと自動運転が結びつけば、スマホのアプリで、運転手不在の自動車を、自宅玄関前まで呼び出すような形になるかもしれません。そうなれば、タクシーどころか、ライドシェアよりも、運転手の人件費分が要らないので、十分にリーズナブルになりそうです。

高齢者が、てくてくと駅まで歩いて行って、数時間に一本しかないような列車に乗り込む、それでいいのでしょうか。

「乗り物のところに利用者が行く」時代から「利用者のところに乗り物が来る」時代。

スマホ音声操作で指示すれば、運転手不在のシェアリングの自動運転車が玄関まで来てくれて、何処へでも連れて行ってくれる。そんな未来が早くやってくるほうが良くないですか。

人口減少という社会にとってマイナスな傾向が、技術革新を促進させています。

どんな状況でも、チャンスが転がっています。

抵抗勢力すら存在しない町

自動運転バスのあとには、2025年には、大阪・関西万博で空飛ぶタクシーが登場します。

役所に求められていることは民間企業と何も変わらない

この自動運転バスは無料ですが、財源は、ふるさと納税と国補助金のみで、町からはそれ以上の財政支出はないとのことです。境町は、ふるさと納税が2017年より5年連続関東1位となっていますが

ふるさと納税に対する施策も同様だ。地域の農産物を売り物にするという発想ではなく、今何が売れているのかをつぶさにリサーチし、その商品を開発する。境町の主力商品となっている干し芋も、そんな着想からスタートしたプロジェクトだ。

「干し芋が売れるとわかったので、まず町内に工場を建てました。そして、地域の農家さんに芋の栽培をお願いし、それを買い上げて工場で加工する。売れる物を作って売っているのだから当然ですが、結果としてふるさと納税で2億円ほどの寄付が集まりました。そのうち純利益は約5割で、1億円が町の収入になりますから、工場を建設した数千万円のコストもあっという間に償却できるわけです」

茨城県境町 町長|「自然と近未来が体験できるまち」を実現。特異な自治体マネジメント術

さらに、橋本町長は、第3回の研究会の発言の中で、ふるさと納税等とは別に収益を上げる仕組みについて言及されていました。

役所が何処までやるのか、等々、賛否はあるかもしれませんが、「役所は赤字がいい」とは、逆の発想だなと感じました。

政府は、国民の「共通の豊かさ」の実現のために資源を使い

民間企業は、国民の「個別それぞれの豊かさ」の実現のために資源を使います。

どちらも、貴重な資源を有効活用しなければならないことには、変わりがありません。豊かさを実現するために役所に求められていることは、根本的なところでは民間企業と何も変わらないのではないでしょうか。

コメントをどうぞ!