- 「需要に刺激を与える財政支出が、供給能力を向上させる」という政策について。失業率が高いときに行う生産的政府支出は有効。今の日本では有効ではない。

- それ以外の財政支出は、国民の購買力を低下させ、国民は貧しくなる。

- 増税や減税は、長期的は、国民の豊かさに中立である。ただ、減税は、無駄な財政支出に対する歯止めとなるので、結果として国民を豊かにする。

内閣府の発表によると「この1─3月期のGDPギャップは、年換算△3.7%(21兆円)である」とのことです。参議院選挙前の各党の討論などで「需要不足は財政支出で埋めろ」という恒例の論調が溢れています。

でも、需要不足って、果たして「購買力不足」のことでしょうか?それとも、「欲しいものがない」ということではないでしょうか?

「購買力」と「欲しい」の両方を兼ね備えたものが「有効需要」です。

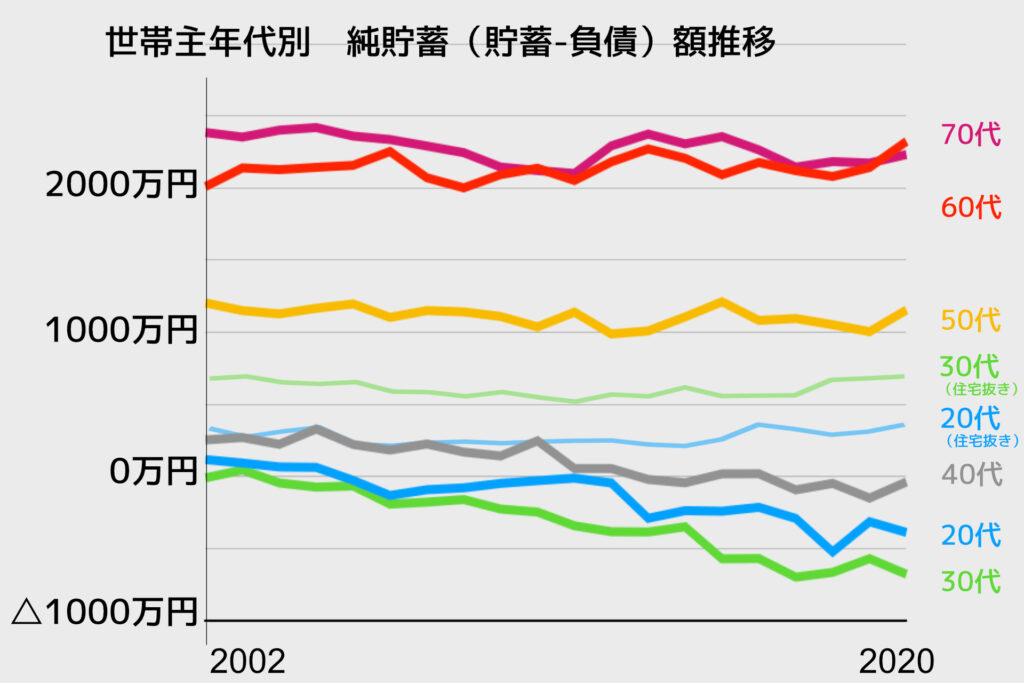

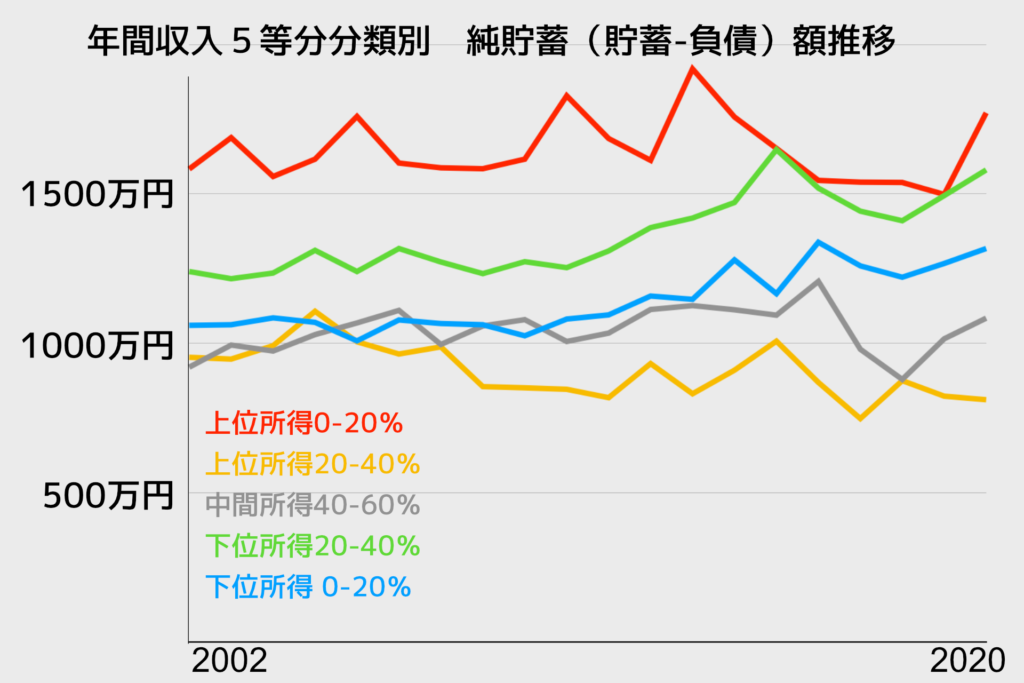

(貯蓄から負債を差し引いた)純貯蓄額のデータをみてみました(コロナ禍の前まで)。

高所得者層から低所得者層まで確認できるように、年間所得で5等分しています。

所得が低くても貯蓄額が多いのは、年金生活者のためと推測されます。

所得が多い層は、純貯蓄額は横ばいあるいは減少です。一方、所得が少ない層は、純貯蓄額は年々、増えています。「購買力不足」ではなく「欲しいものがない」のではないでしょうか。

さらに、(貯蓄から負債を差し引いた)純貯蓄額のデータを「年代別」に見てみました。

この20年で、20代、30代の負債が相当に増えています。20代では、2002年の219万円から2021年には750万円へ。30代では、691万円から1,374万円へ、激増しています。しかし、住宅関連借入を除くと、この20年間、ほとんど変化がありません。つまり、住宅ローンを組む年齢が早くなったと推測されるのです。

昭和の高度成長には、前半に三種の神器(白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫)が、後半には新・三種の神器(カラーテレビ ・クーラー ・自動車)が庶民に手が届くものとして登場し、あっという間に普及しました。しかし、バブル崩壊以後は、庶民生活を変えてしまうような商品は日本からは出ていません。そのため、他の消費に流れずに溜まったお金が、住宅ローンの前倒し申し込みになっているのではないでしょうか。

いや、推測に過ぎません。国土交通省の統計では全体住宅着工件数自体は、この20年で減っています(20代、30代の人口は、それ以上に減少しているので)。

ともあれ、

「欲しいものがない」から「需要が足りない」のなら、「財政支出で需要を拡大せよ」って、どうなんでしょう?

「売り上げ減少に困っている事業者を助ける」景気対策ってのは、「消費者から見向きされない事業者を助ける」ってことです。

コロナ禍とか、特別な事情があるときはわかります。でも、消費者に支持されていれば、必ずリバウンドがあるのです。それは、貸付金ですべきであって、給付金って、どうなんでしょうか。

そこで、今回は、「消費者から見向きされない事業者を助けたり、消費者が望まないことを進めたり」する財政支出の意味を考えます。

経済成長と景気回復

まず、基礎の「キ」ですが、

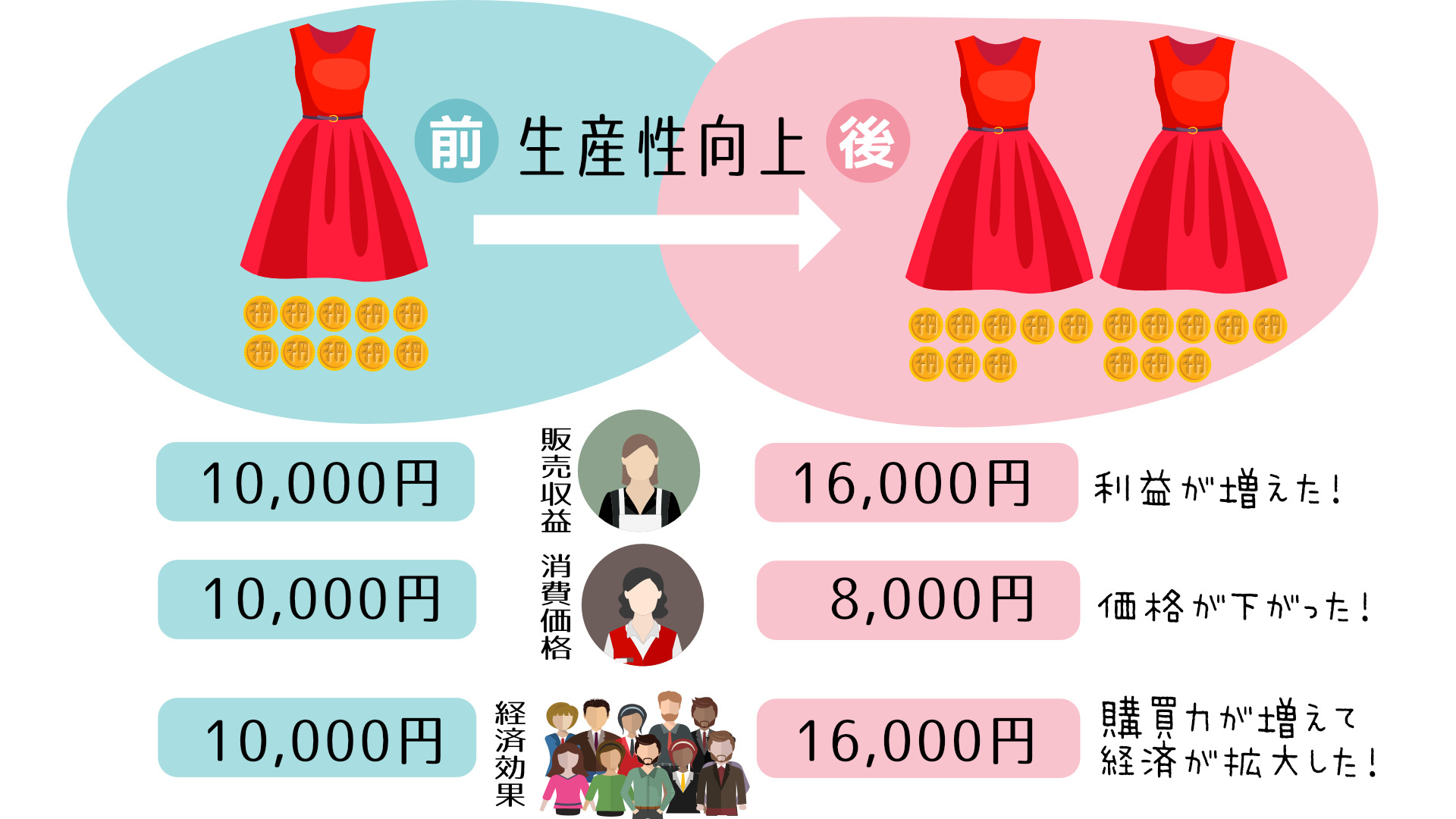

「経済成長」とは、生産(供給)力と購買(需要)力の双方が拡大することによって実現します。先進国では、生産者=消費者、ですから、これらは同時に拡大することが理想です。

ただ、タイムラグなどが生じて、生産(供給)力と購買(需要)力の、それぞれの拡大スピードのバランスが崩れることがあります。これが、「景気循環」の原因です。先に書いたGDPギャップもそうです。

「経済成長」は長期の問題であり、「景気回復」は、短期の問題です。これらは、まったく対応策が異なります。今回は、長期、経済成長を主に考えます。

ですから、わかりやすく単純化するために、「貨幣の中立性」に基づいた説明をしています。

また、お金と生産に絞り、さらに輸出入や信用創造、などを無視していますので、正確ではありません。基礎的な考え方として捉えてください。

税と財政支出と、国民の購買力の関係

まず、一般的に、税や財政支出が、国民の購買力にどのように影響するかを考えます。

ここでは「自動車」を「(国民に需要が旺盛な)新しい産業」の象徴として、「人力車」を「(国民に需要がなくなった)古い産業」の象徴として、登場させます。実際の自動車や人力車とは関係がありません。

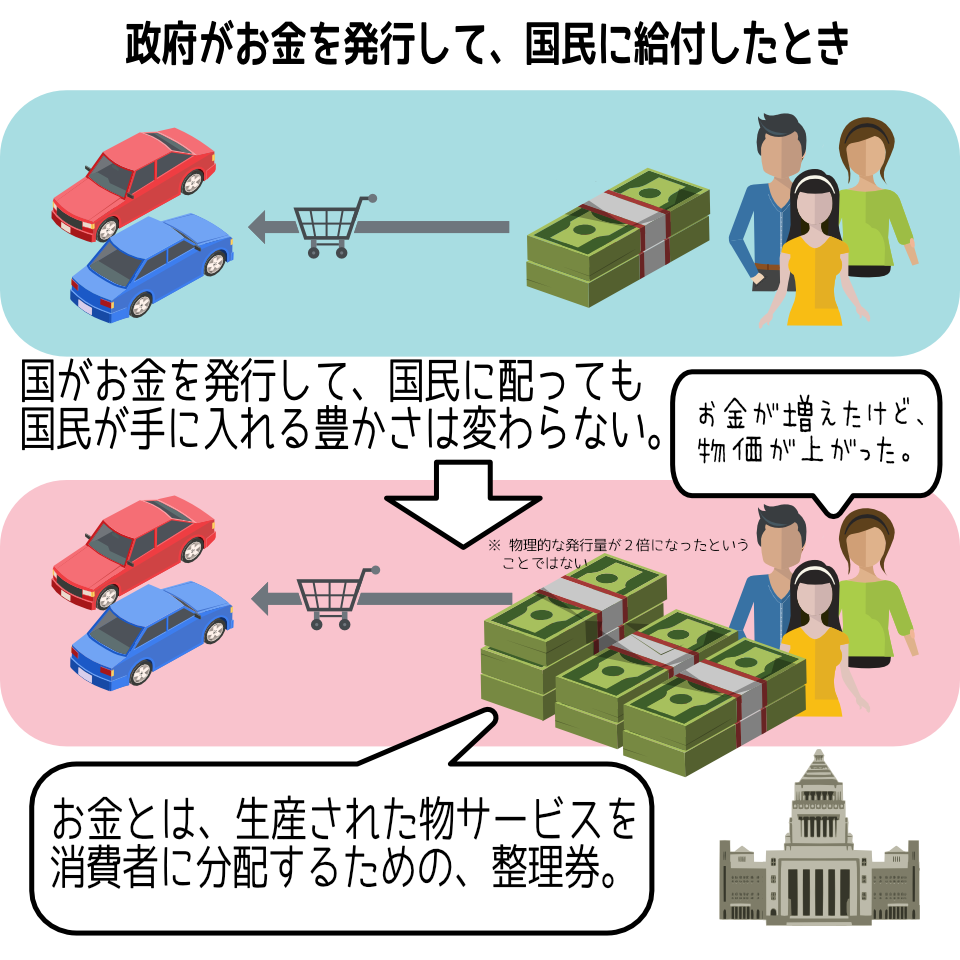

政府がお金を発行して、国民に給付したとき

最初に、政府がお金を発行して、国民に給付したというケースを見ていきます。

国民の手持ちのお金は、激増しました。しかし、国内で生産された物サービスの量も質も変わりません(輸出入は無視します)。なので、物サービスは連動して値上がりします。

つまり、国民の手持ちのお金が増えても、国民(消費者)が受け取る物サービスの量や質には変わりがないのです。

つまり、お金を配っても、国民の購買力は増えません。国民が豊かになるためには、国内で生産する物サービスの量や質を増やす必要があります。お金とは、生産された物サービスを消費者に分配する整理券に過ぎないのです。

減税も、それ自体では同じことです。ただ、心理的な効果は、(短期で)あるかも、です。

貨幣論的には誤解されやすい表現ですが、貨幣を論じているわけではないので、了承ください。

筆者はマネタリストではありませんし。

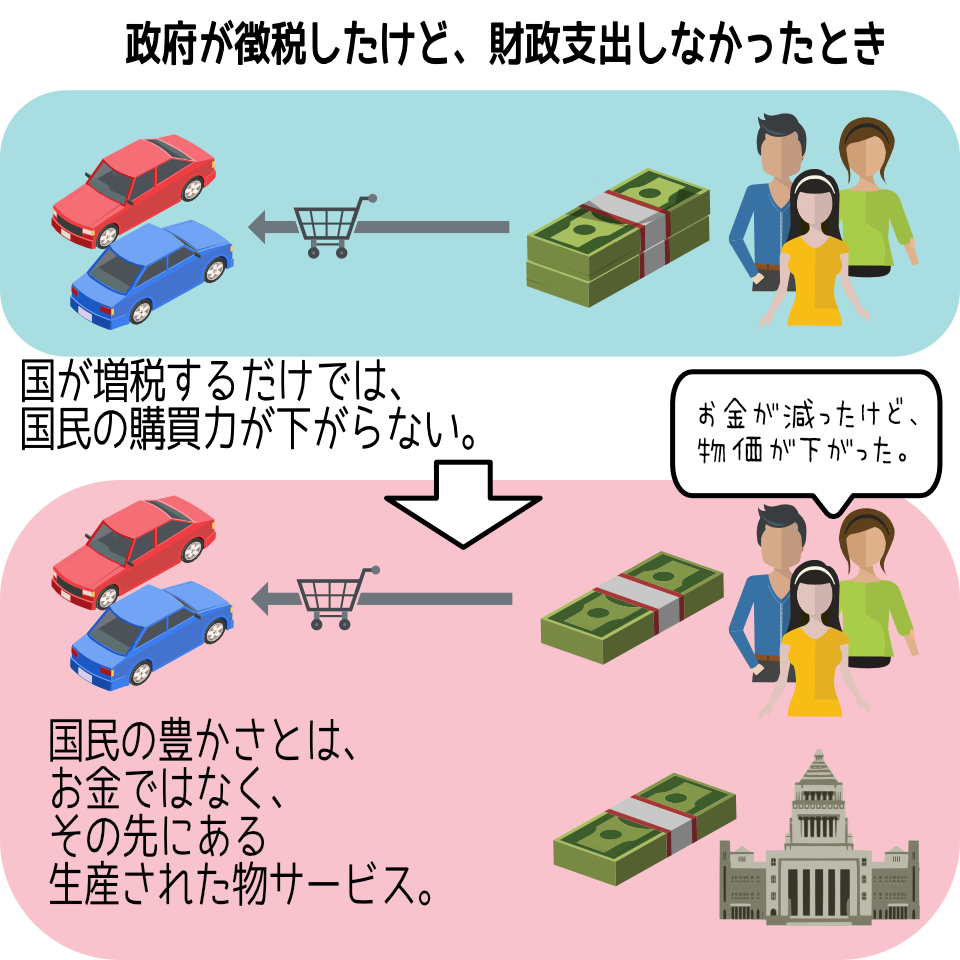

政府が徴税したけど、財政支出しなかったとき

一方、増税は嫌ですよね。国民の手元のお金が減ってしまいます。でも、だからと言って、それだけでは、国内で生産された物サービスの量も質も変わりません(輸出入は無視します)。

お金とは、生産された物サービスを消費者に分配する整理券ですから、額面の少ない整理券で生産された物サービスを消費者に配ります。つまり、物価も下がるのです。

増税で手持ちのお金が減っただけでは、「モノが売れない」とデフレになるので、実質上の購買力は減らないのです。

増税では、市中に出回るお金を減らす効果以外は、たいした影響はありません(長期的には)。

増税しても減税しても、それ自体が、国民を貧しくしたり、豊かにしたりするのでありません。

税には、再分配などの機能はあるので、国民を階層別に見たときには大きな影響はあります。

これらの説明は、生産者(自動車を作ったり)が、その代金を手にして、消費者として行動することを前提としていますが、実際には貯金をしたりするので、うまく均衡しません。

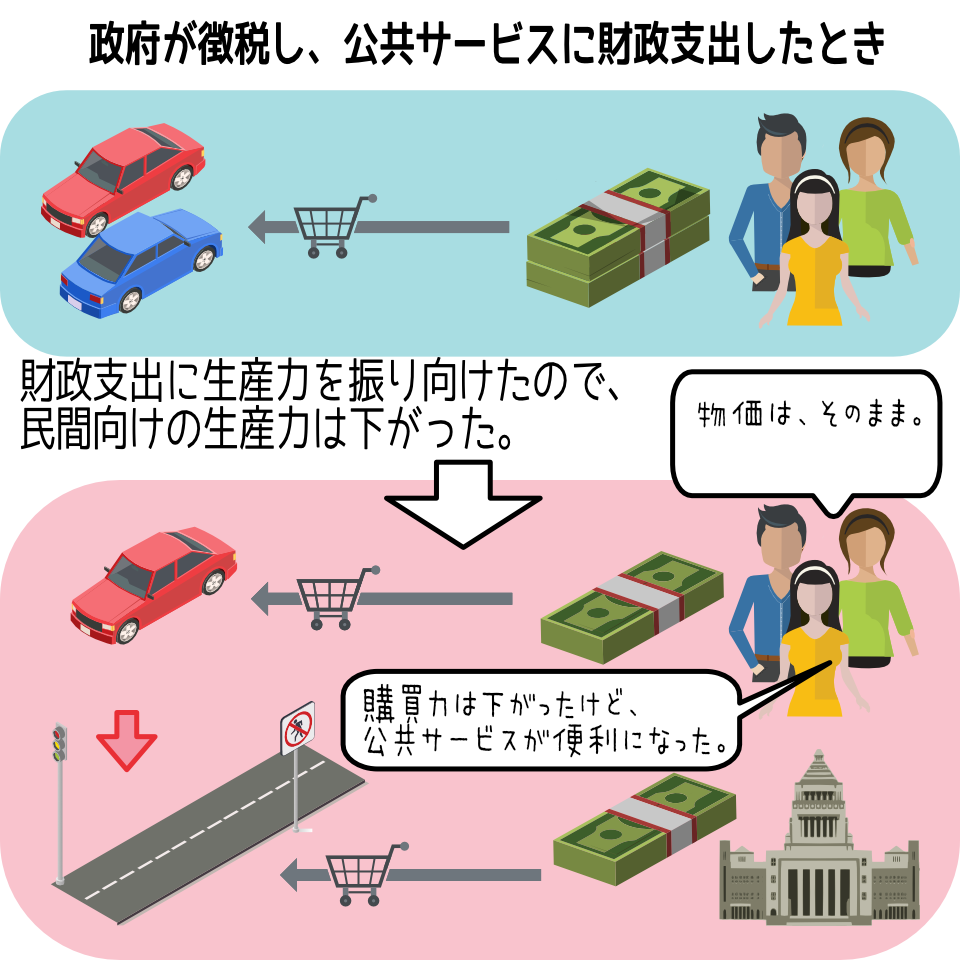

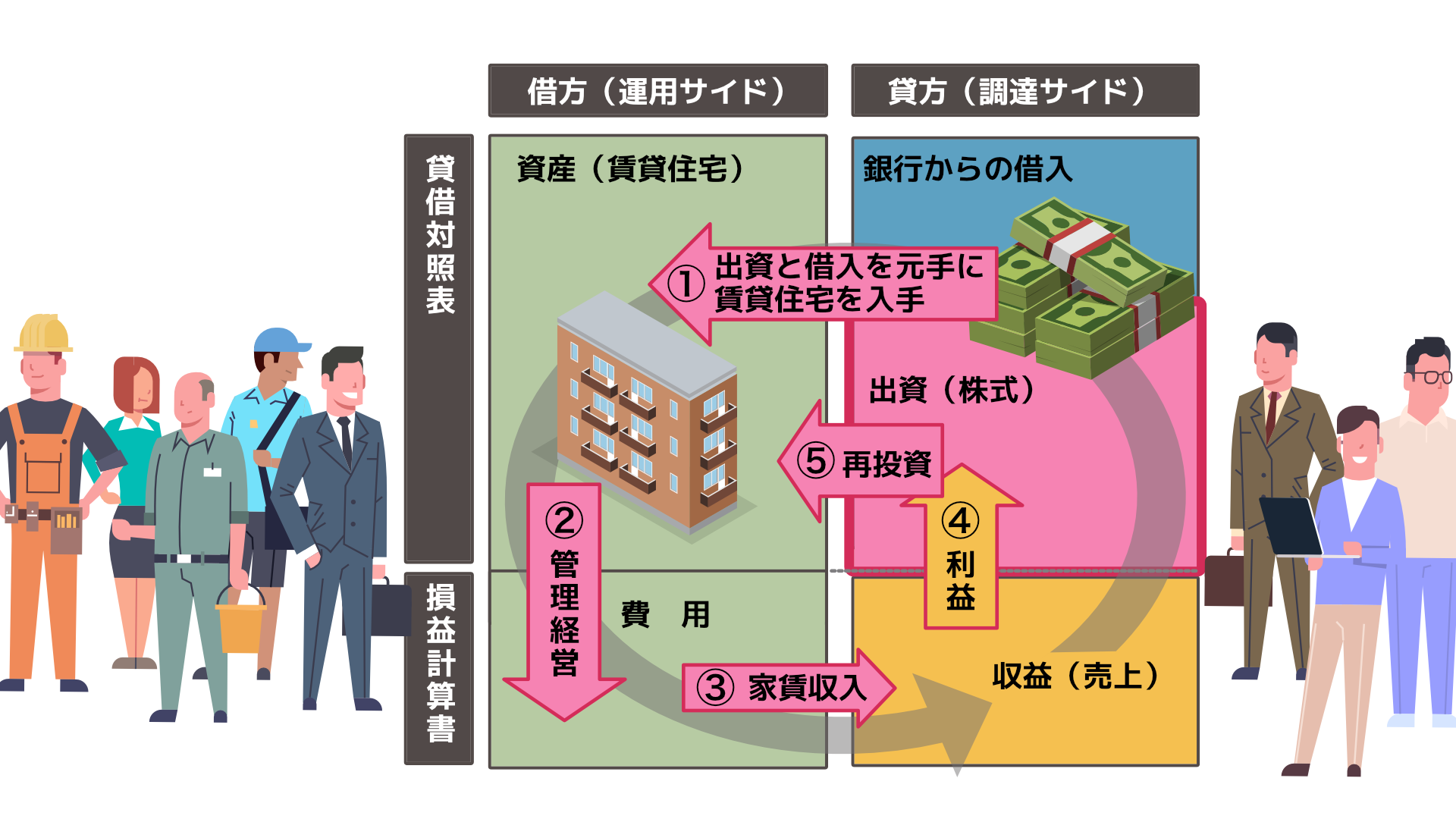

政府が徴税して、道路を作ったとき

政府が徴税し、道路を作りました。

国の生産力の半分が「自動車づくり」から「道路づくり」に振り向けられたので、自動車づくりの生産力は半分になりました。国民の財布の中も、徴税の結果、半分になっています。そのため、物価はそのままですが、国民の購買力は半分になっています。

いっぽうで、国が道路を作ったので、自動車は、より便利になりました。

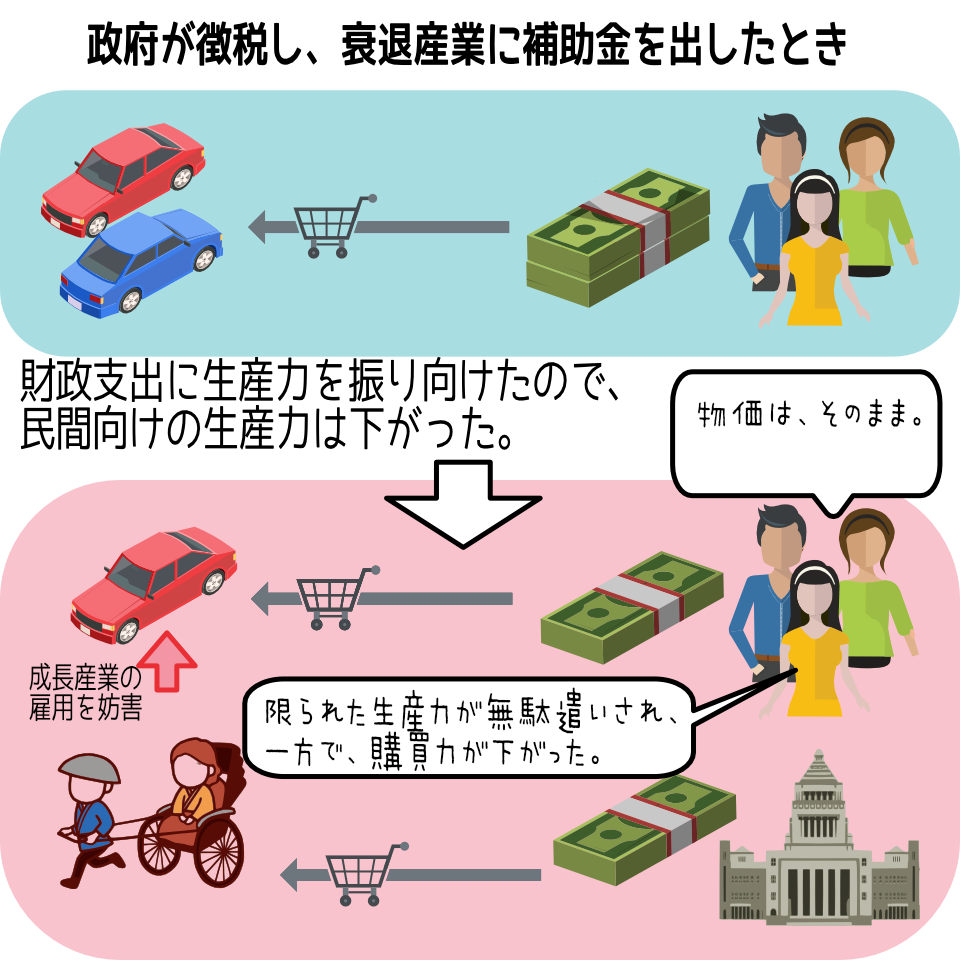

政府が、衰退産業を補助したとき

もともと、国民は、人力車を使っていましたが、自動車が登場したので、人力車は全く利用されなくなりました。人力車を作っていたメーカー、動かしていた人夫は、収入源で大ピンチです。

一方、自動車産業は、受注殺到で、人手不足が甚だしいです。ここで、人力車産業から自動車産業へ、雇用がスムーズに移れば、円満解決なのですが。

国は「人力車産業を救え」と補助金を出すことにしました。そのため、国民のニーズにない人力車に雇用が残り、自動車産業の人手不足もそのまま、生産力を上げることができず成長が妨害されています。

国民の財布はどうでしょうか?もともとあった、購買力は、無意味な財政支出のために半分になってしまいました。

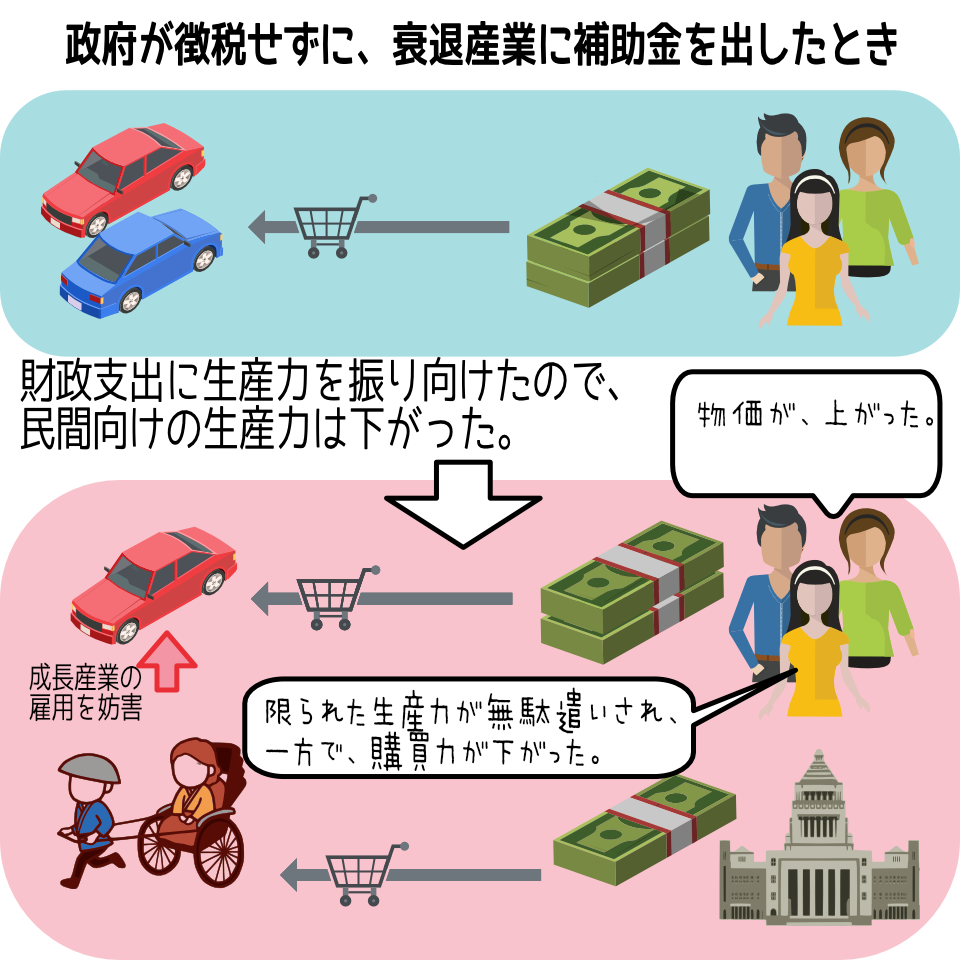

では、政府が税金に頼らずに、通貨を追加で発行して人力車産業に補助金を出した場合はどうでしょう?

もう、わかると思いますが、元の購買力は、無意味な財政支出のために半分になってしまいました。

財政支出の財源が、増税だから、増税でないから、は、関係ないのです。

国民にニーズのない物サービスの生産に、国の供給力が振り向けられれば、国民のニーズのあるものを生産する力が半分になります。つまり、増税そのものが、国民の購買力を奪うのではありません。国民の豊かさは、国民が持っているお金ではなく、国民が持っている(欲しいものを作る)生産力に左右されるのです。

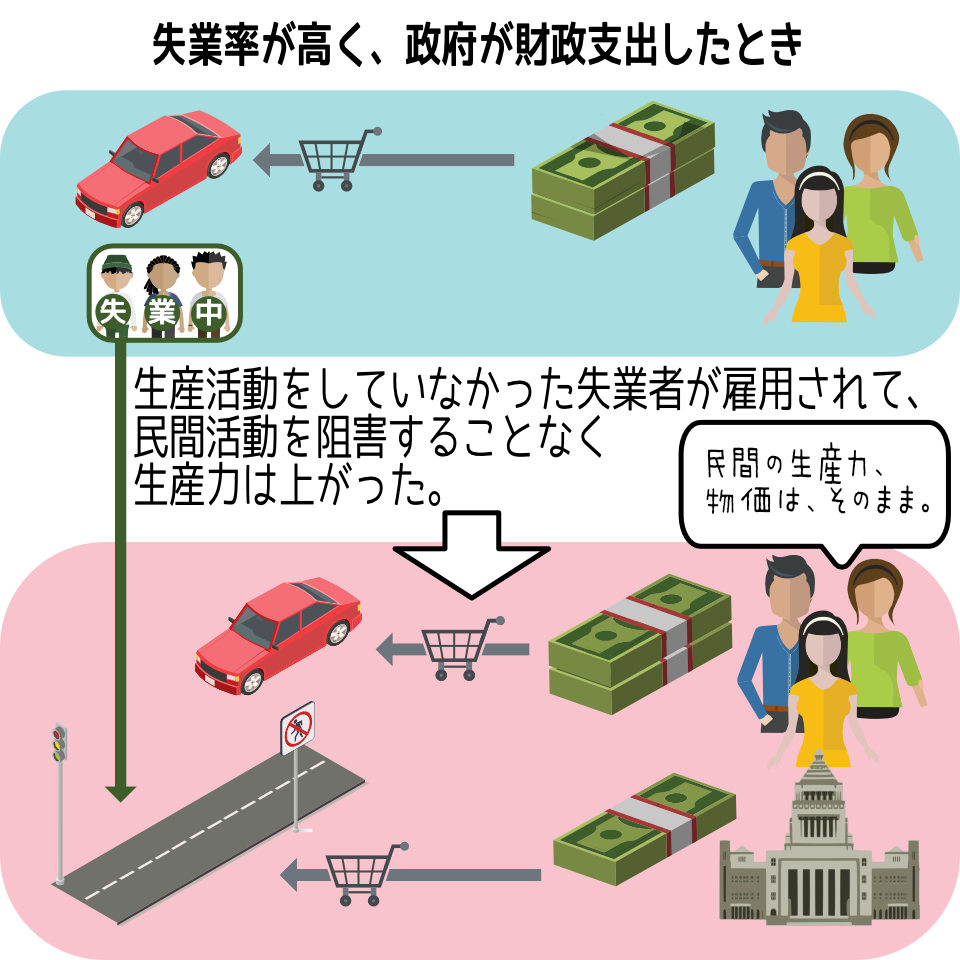

失業率が高く、政府が財政支出したとき

では、失業率が高いときに、財政支出すればどうでしょう。これは、大恐慌時代のニューディール政策などで採られた政策です。

不況で失業者が溢れ、生産活動が停滞していました。そこで、政府が財政支出することで、失業者を生産活動に参加させたのです。

これは、(短期で)有効です。ただ、失業率が高いという前提があってこそです。

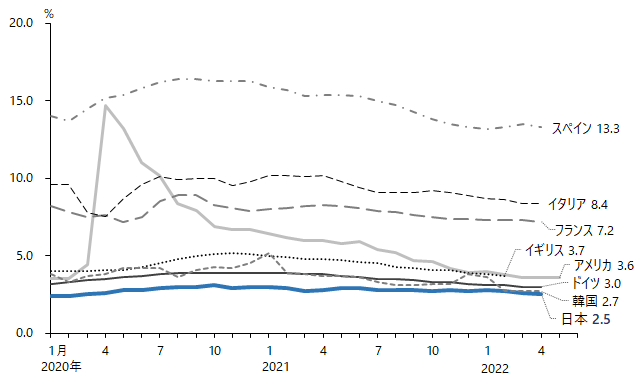

次のグラフは、各国の「完全失業率(月次、季節調整済)」の比較です。 ミスマッチによる失業を除いた完全雇用水準が、失業率3%と言われていますので、日本は長らく完全雇用状態です。政府が民間圧迫することなく財政支出をすることができる状態ではありません。

そもそも、現代は専門化が進んでいるので、失業者をパッと雇って、パッと仕事をしてもらう、なんて、かなり限られた内容しかありません。

もっとも、仮に高失業率であっても、国民の豊かさを拡大する物サービスの生産でないと、財政支出の意味がないです。先に書いたような「東名高速道路」のような財政支出こそ、多くの業種の生産性を格段に改善しますので、実施するには、こういうものを選ばなくてはいけません。

まとめると

整理します。

お金があるとかないとかは、国民の豊かさには、関係がありません(長期では)。

みんなで多くの物サービスを作れば、みんなが豊かさを享受できます。しかし、生産に加わらない人がいれば、あるいはみんなが欲しくないものを生産していたり、生産効率が悪かったりすれば、国民全体として貧しくなります。

自分の家族しかいない無人島で住んでいると考えてみましょう。たくさん働いて、農作物が多く採れれば、お腹いっぱい食べることができます。

国民が100のものを生産すれば100の豊かさを享受でき、50のものを生産すれば50の豊かさを享受できるのです。そして、お金は仲介しているにすぎません(数字自体も、絶対的な豊かさを表しているわけではありません)。

50年前に1億円持っていた人が、1億円のパソコンを買ったとします。現代、10万円持っている人が10万円のパソコンを買いました。でも、現代の10万円のパソコンの方が高性能です。価格は希少性(需給バランスの一つ)で大きく左右しますが、豊かさと比例するわけではありません。

無駄な財政支出が、無駄なことに供給力(生産力)を浪費させ、国民の購買力を奪うのです。

ただ、お金の方は短期で素早く行き渡りますが、産業から産業へ企業が業態を変えたり、転職したりは時間がかかりますので、以上に書いてきたのは、長期の話です。

自分が欲しいものを自分で買うか?政府に選んでもらうか?

令和2、3年度新型コロナ地方創生臨時交付金が16兆円。一方、令和2年度の源泉所得税総額も16兆円です。果たして、地方創生臨時交付金の16兆円で、私たちが欲しいものが生産されて、私たちの豊かさにつながったでしょうか?

16兆円分も欲しくもないものを生産されるより、16兆円分の欲しいものを自分たちで、それぞれ、選んで生産してもらったほうがいいことないですか。

下記リンクは、その地方創生臨時交付金を、自治体ごとに検索できます。自治体ごとの全事業一覧もあります。

ここで、自分の住んでいる自治体を検索し、その全ての事業を確認し、これと、所得税ゼロにになったとして、その分のお金で自分の好きな用途に使うのと比較して、どちらが良いか考えてみませんか。

繰り返しますが、私たちは、増税によって貧しくなるのではありません。無駄な財政支出によって限られた生産能力を無駄に使われて、貧しくなるのです。そして、無駄か有効かは、政府ではなく国民が決めます。

筆者は「減税派」ですが、減税そのものが目的ではありません。減税が、無駄な財政支出に対する歯止めになるから、減税推しなのです。

コメントをどうぞ!