- 単式簿記で考えると、ゼロサム経済観になりがち。

- 複式簿記で考えると、双方良し経済観(Win-Win経済)が、すんなり理解できる。

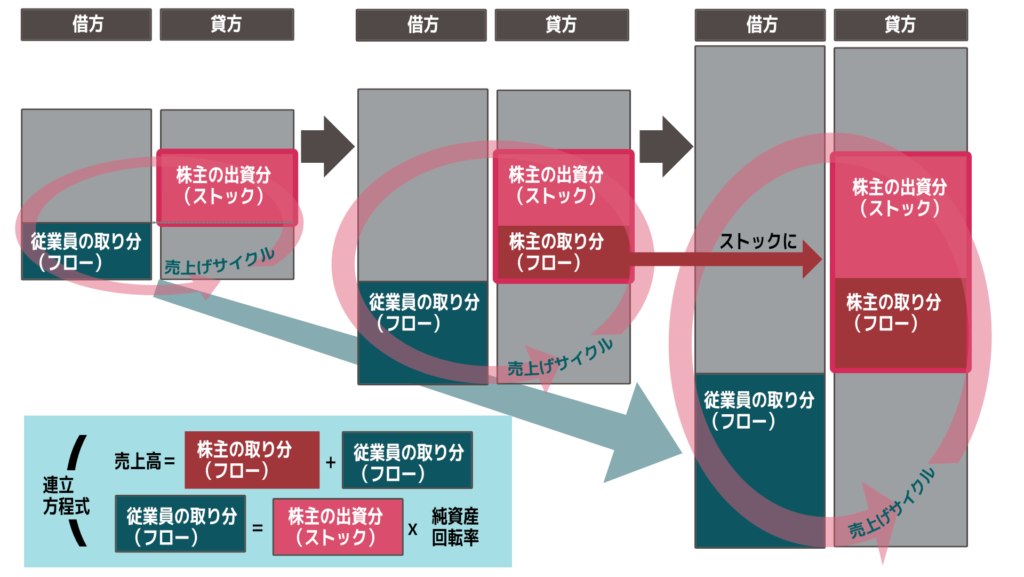

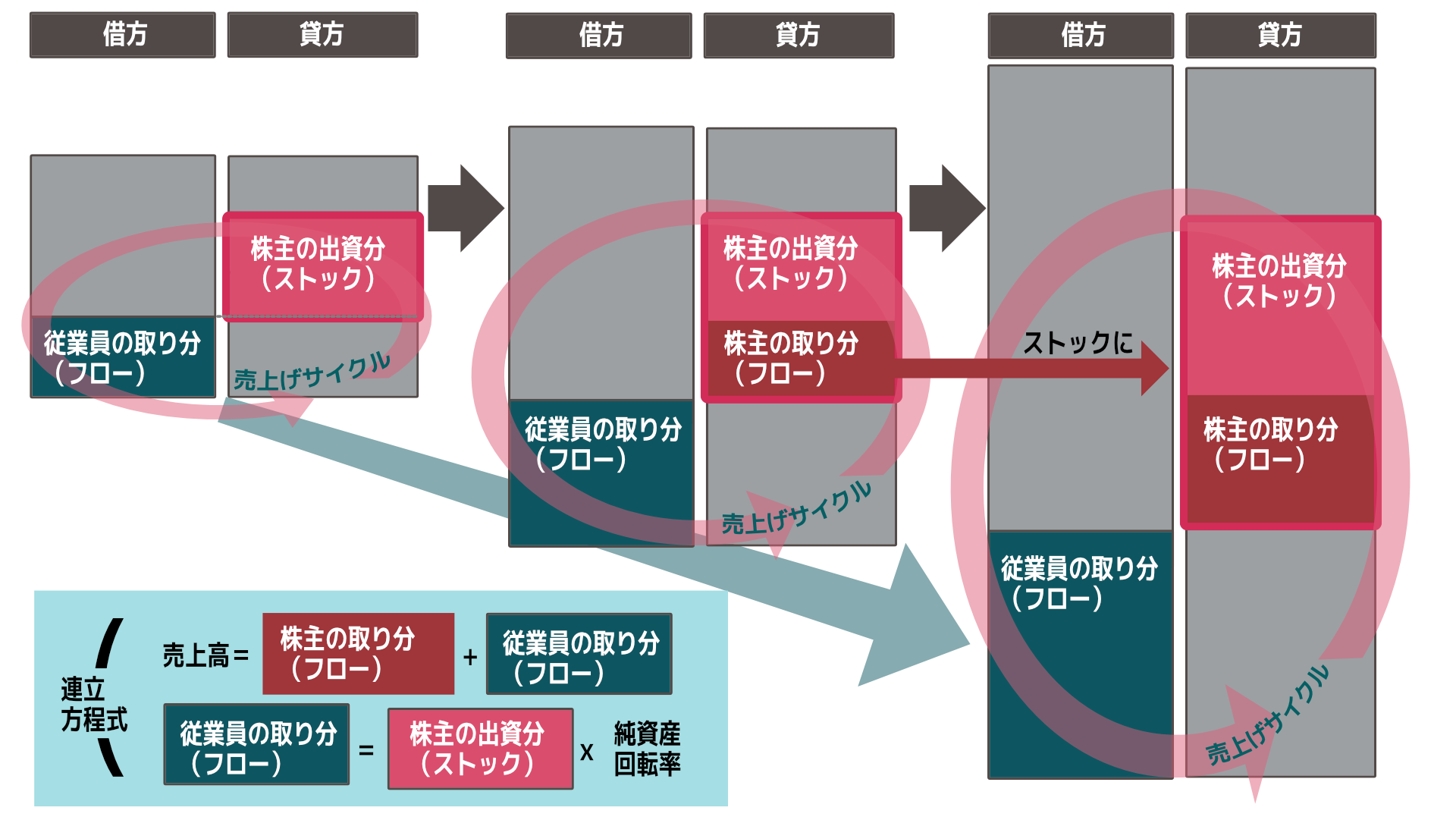

- つまり、株主の出資分(ストック)x 純資産回転率 = 従業員の取り分(フロー)

前の投稿で、「ゼロサム経済観」と「双方良し経済観」があるという話をしました。

今回はそれを、会計的に補足説明します。

会計は、経済の事実を記録する文法に過ぎません。事実認識の手段です。そこで、会計をビジュアル化して、イメージとして把握することが今回の投稿です。

今回の投稿は、それだけの趣旨です。

全ての費用は人件費である

まず、前提から整理します。

ここで、説明するのは最終的には「費用」のことですが、「支出」の説明をします。期ズレするだけで、説明の大意は同じなので。

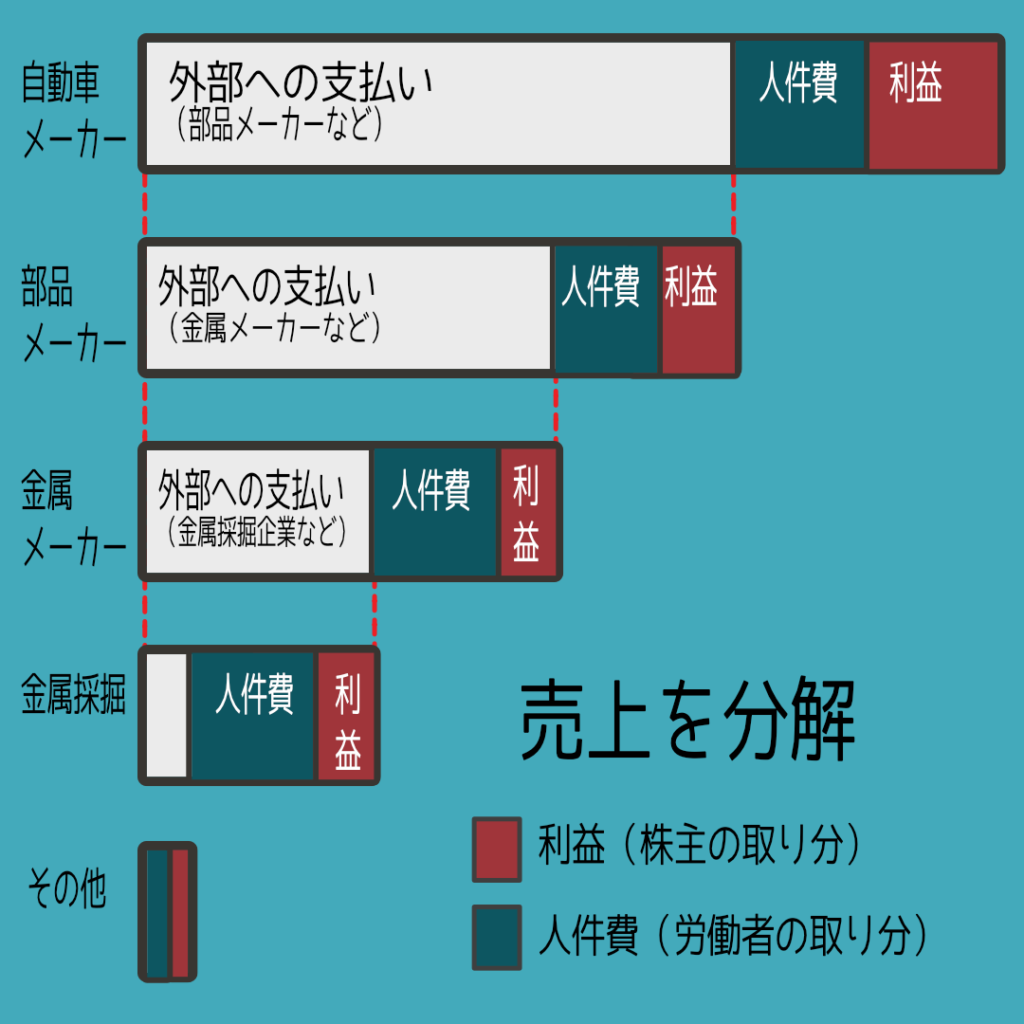

企業の支払い先は、内部への支払いと外部の多くの取引先に対するものがあります。内部への支払いはほぼ「従業員への支払い」です。では、外部への支払いは、どうでしょうか?

外部の取引先への支払いをさらに、その取引先において分解してみます。そうすると、その一部が、外部取引先の従業員へと渡ります。

そのように見ていくと、例えば、自動車メーカーの部品メーカーに対する支払い、その先の金属メーカーへの支払い、等々に、はそれぞれ人件費が含まれています。

そして、経済世界全体を統合して見ます。

複式簿記では、費用は借方に位置付けられます。前図に出てくる中間企業の利益ですが、経済世界全体の簿記では貸方の利益(売り手)と借り方の費用(買い手)が相殺されます。よって、費用の全ては人件費になります。

そう。すべての費用は、人件費(現年だけではない)なのです。機械も工作物も建物も、全ては人件費の積み重ねです。金も銀も鉄も石油も天然ガスも、元はと言えば地中に埋まっていたタダだったものを機械と労力で掘り出したもの、人件費です。

土地は例外に思えますが、この説明は長くなるので、今回は省略します(いずれ)。

こうして前図を見ると、経済世界全体の全売上高は、利益(株主の取り分)と人件費(従業員の取り分)だけで分け合っています。株主の取り分が増えれば、従業員の取り分が減り、逆もそうです。売上高が一定だとすると、ゼロサムになります。

ゼロサム論者は、ここで思考が止まっています。

さて、ここまでは、単式簿記的な説明でした。ここからは複式簿記的に説明します。

フローを大きくするストック

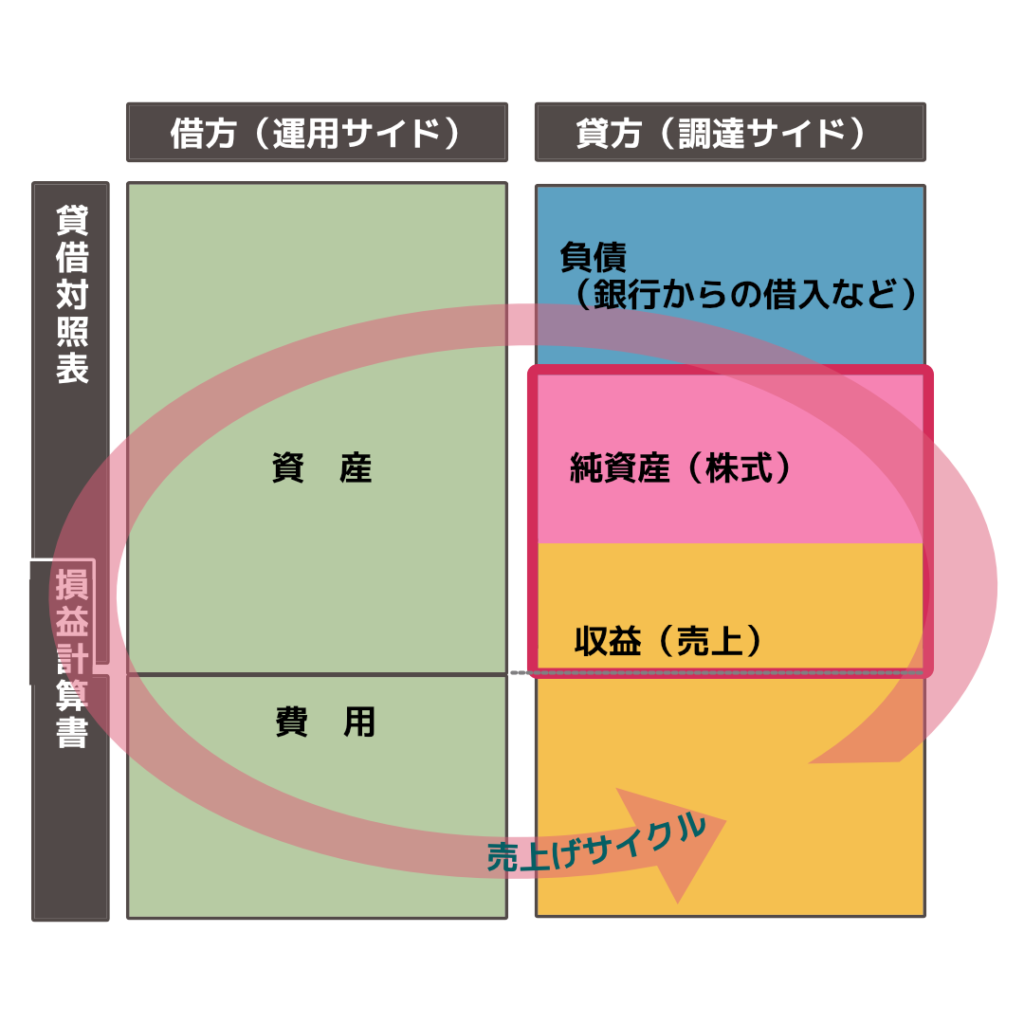

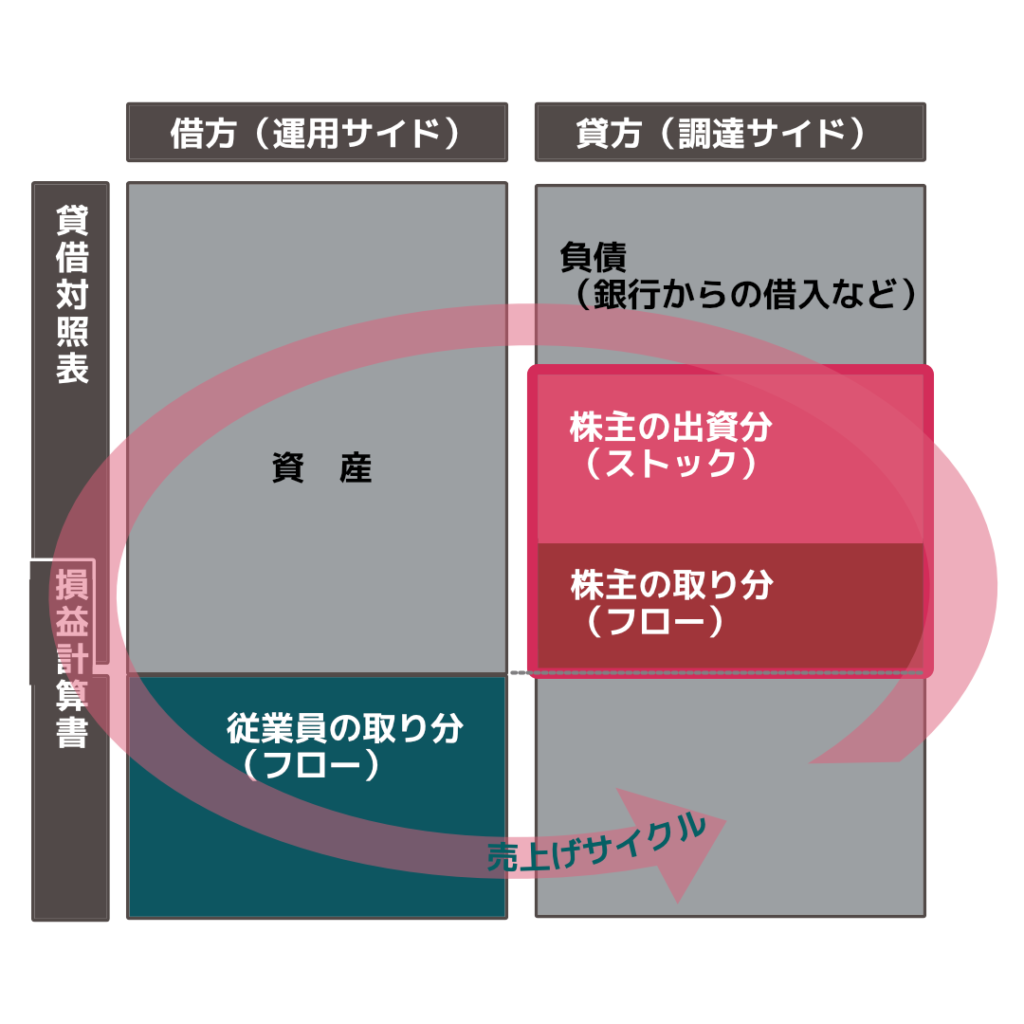

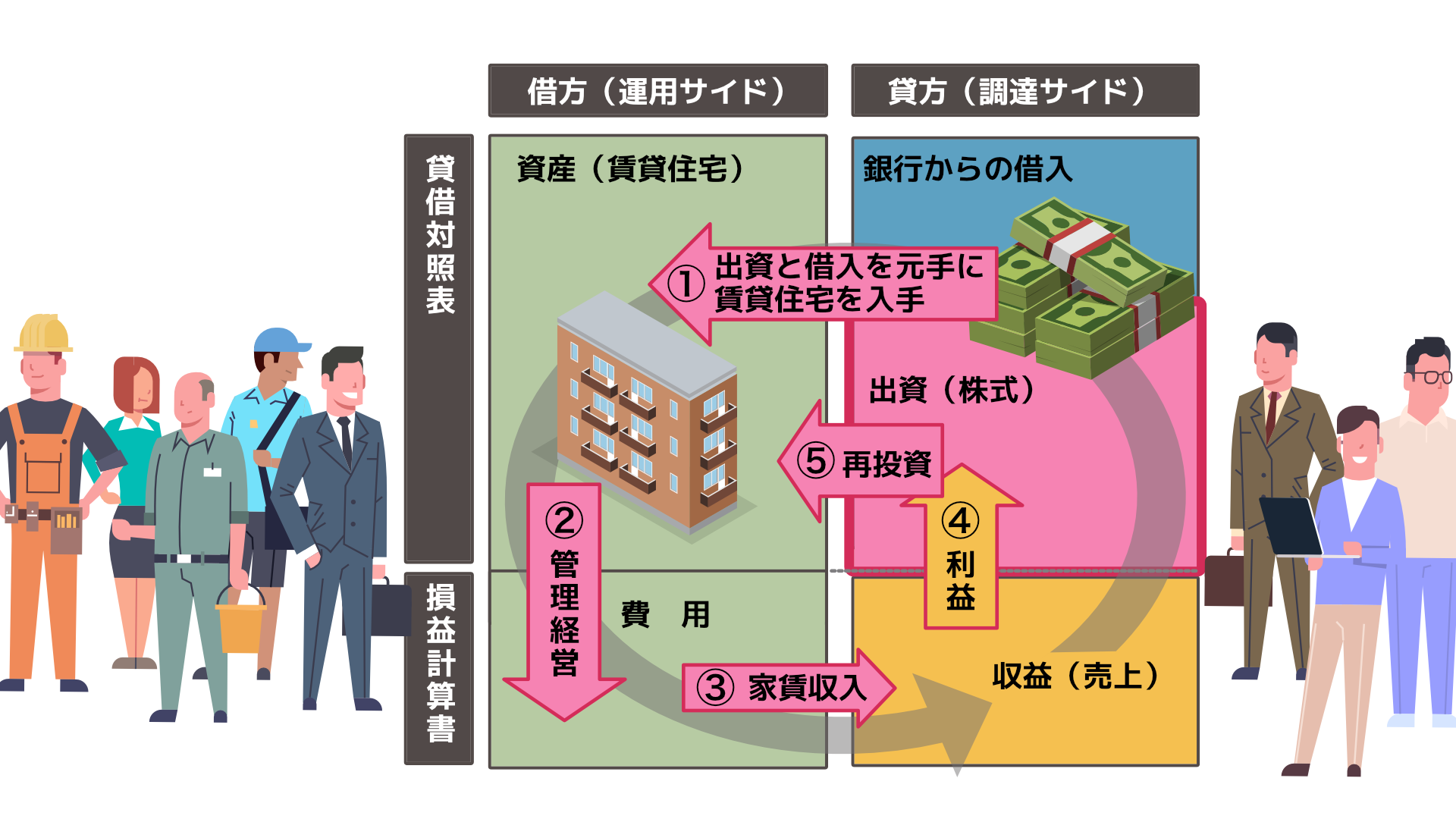

下図のうち最初のものは、よく見る決算書スタイルです。次の図では、そこで、先に述べた株主の取り分と従業員の取り分を図示するようにしてみました(この図には政府も含めていますので、税は相殺されています)。

ここまでくると、経済センスのある人はピンとくると思います。借方と貸方は一致するので、借方が大きくなれば、貸方も大きくなります。

株主の出資分(ストック)が大きくなればなるほど、売上高(フロー)は増えます。従業員の取り分も、株主の取り分も増えます。株主の出資分(ストック)を大きくするためには、生み出されるフローをストックに積み重ねていくことが必要です。

株主の取り分(フロー)は、自動的に株主の出資分(ストック)に積み上げられます(株主総会で決議されれば、一部が配当として崩されます)。

東証の平均配当利回りは2%程度で、長期借入の金利と、大差ありません。配当と銀行借入の調達コストは、ほぼ同じです。金額的には、配当は調達に伴うコスト相当でしかありません。

株主の出資分(ストック)x 純資産回転率 = 従業員の取り分(フロー)

なので、回転率を一定とすると、株主の出資分が積み重ねられほど、従業員の取り分(フロー)は、正比例して増えるのです。

「経済規模が大きくなっても採用人員を増やすだけではないか」と考える人もいるかもしれませんが、経済社会全体では、まず、失業者が雇用され、その後、賃金が上昇するのです。経済規模が大きくなるにあわせて人口を増やすわけではありませんので。(移民を増やすという論議はありますが)

つまり、

売上高=株主の取り分(フロー)+従業員の取り分(フロー)

ですので、株主の取り分を減らすことで、その期間の従業員の取り分を増やすことは可能です。しかし、それは、その後の経済拡大を小さくし、後の従業員の取り分の増加を小さくします。

株主の出資分(ストック)、つまり資本を蓄積していくことで経済を拡大していくのが、歴史の中で資本主義が残った理由です。

実質GDP+輸入=消費+いろいろ

消費が増えることで供給(生産)が増える場合もありますが、供給(生産)が増えずに輸入が増えるだけの場合もあります。

反グローバリストは「だから、自由貿易を制限して輸入を減らせ」と言います。これって、悪循環です。

経済は複雑な連立方程式ですから、あらゆる要素が複雑に絡み合っているのですが、単純には、供給(生産)能力の拡大は、投資にのみ依存します。「消費を拡大することが経済を拡大する」というのは、結果として、間違いではないことがありますが、「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなもので、経済を複雑に考えるときに持ち出す論点であって、最初に出してくる論点ではないと思います。単に、消費が輸入だけに向かってしまうことも、ありますし。

コメントをどうぞ!