- 鬼親と、育児ストレスに悩む親は、しっかりと区別するべき。

- 児童相談所を強化しても、数を増やそうが、専門性を増そうが、改善効果はしれている。

- なぜ、現代になって、こういう虐待が増えてきたのか考えれば、解決法も見えてくるかも。

児童虐待事件が報道されるたびに「児童相談所に人員が足りないからだ。予算を増やせ、人員を増やせ」という声が出てきます。

これは、正しいとも言えるし、違うとも言えます。

違うと考える理由について、こんな例えから、始めます。

急患を訴える119番通報が増えているとします。その中に、いたずらだったり、軽い症状だったりするものが多く含まれています。

「急患だ」と通報されたけど、急いで救命士が現場に駆けつけると、胃腸薬を飲めば治まる腹痛だったり、消毒して絆創膏を貼ればすむ擦り傷だったりです。

これが頻発すると、救急士はそれだけで手が取られて疲労困窮になります。

そこで、反緊縮派の考える対策はこうです。「予算を増やせ、人員を増やせ」

確かに、それで、消防士や救急士の負担は軽減されるかもしれません。でも、それは、良い解決法でしょうか。いや、忙しくなっている原因を、根本的に正しくするべきではないでしょうか。

腹痛の人に対して「胃腸薬を飲めば治まるよ」

擦り傷してしまった人に対して「消毒して絆創膏を貼ればいい」

周りの人がそれを教えてあげれば、それだけのことで、救急車を呼ばずに済んだのです。

役所には、その類いの問題が非常に多いです。本来、民間(国民)の側で解決するべき問題を、役所がお金を出すことで解決、というものです。

民間(国民)は、解決を役所に押しつければ、楽ちんだし、役所はお金で解決すれば、楽ちんです。そんなことで役所の経費は膨らんでいき、その状態が固定して当たり前になってしまっています。

これは、社会にとって健全なこととは思えません。

児童虐待の実像

子育てに悩む親

児童虐待に関する、一般的な認識には非常に偏りがあると思います。

まず、報道されるのは、子どもに対して愛情のかけらもない鬼親のケースが大半です。確かに、そういう鬼親もいますが、ほとんどのケースは、そうではありません。

多くの虐待ケースは、「子どもに対しての愛情も持っているけれど、虐待してしまう」というケースなのです。

一例として、イメージを書きます(ゆっくり考えながら読んでくださいね)。

A子さんは、専業主婦。夫と、生後間もない乳児のB子ちゃんとの3人家族です。

夫の転勤で、住み慣れた実家のある関東から、友人も知人もいない関西へ転勤してきました。

A子さんの毎日の大半は、A子さんと乳児のB子ちゃんの二人きりで家の中で過ごしています。夫は仕事で帰宅が夜遅く、会話の時間もとれません。もともと、人付き合いが苦手なこともあり、孤立感が強いです。育児の悩み、周りに相談できる人もいません。

ネットで育児法を学んでいますが、実際の子育てはマニュアルのようにはいきません。

今日も、B子ちゃんが泣き始めました。

「お腹が空いているの?」

「眠たいの?」

「それともおむつ?」

どれも違うようです。

「どうして、泣き止んでくれないの?」

「ママのどこが気に入らないの?」

母親の情緒不安定を、赤ちゃんは敏感に感じ取りますから、悪循環です。B子ちゃんは泣き声を大きくします。

A子さんは、パニックになってしまいました。

「ママのどこが気に入らないの?」

「どうして、ママを困らせるの?」

半狂乱のパニックになったA子さんは、泣きながら、B子ちゃんを叩き続けます。

叩けば叩くほど、B子ちゃんは、さらに泣き声を大きくします。叩いて、叩いて、はっと、我に返ったのは、小一時間後。

「ごめんね。ごめんね。痛かったでしょう」

「ごめんね。ごめんね。ママを許して」

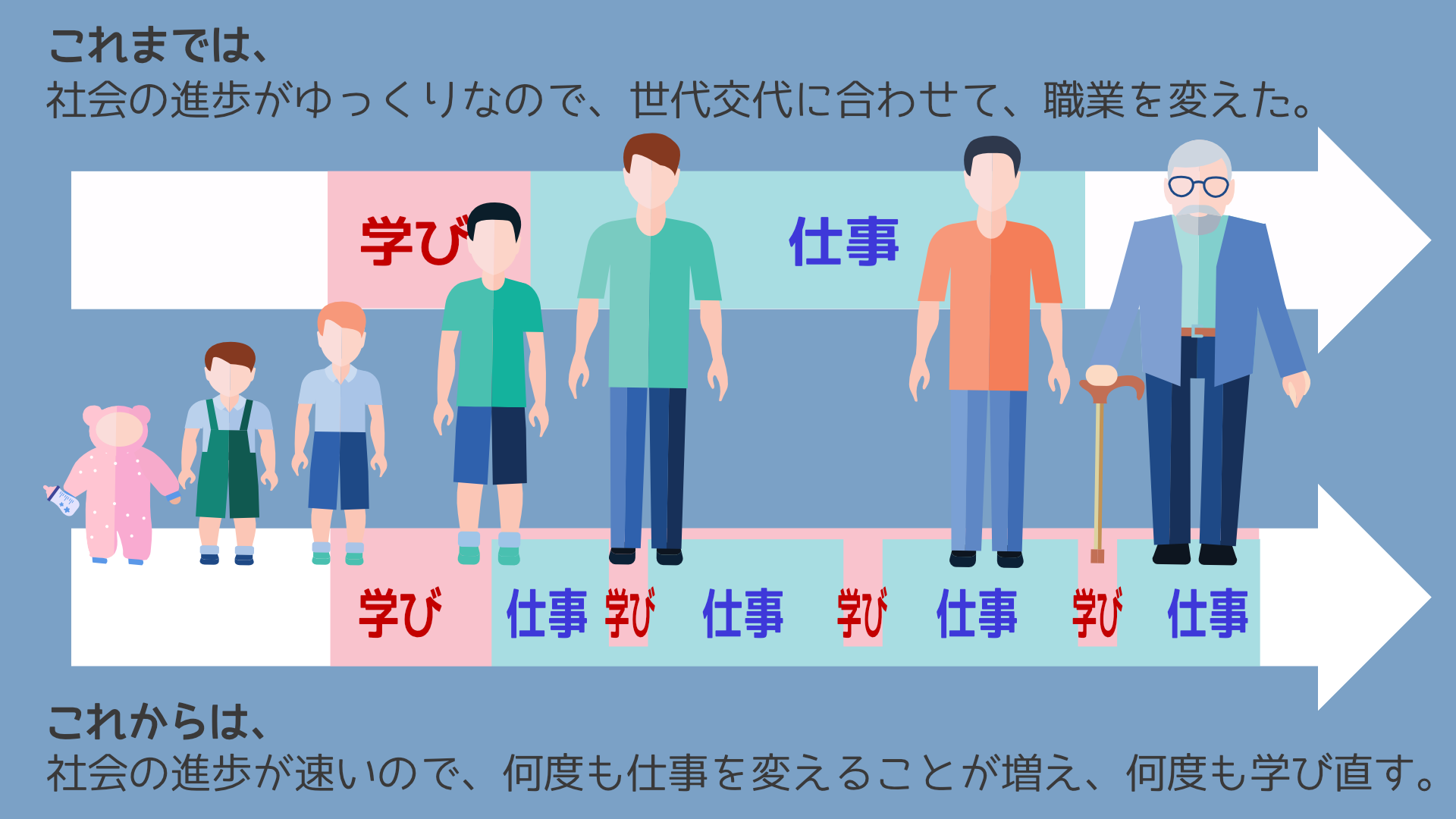

一例を挙げましたが、このような虐待事案が多いです。こういう事案は、100年前の日本では、少なかったのではないでしょうか。大家族が多く、新米ママさんだけが孤立無援ということは少なかった(プライバシー不足という真逆の問題があった)ですし、多くの女性は子どもの頃から弟や妹の子守りの経験が豊富で、自分が母親になった頃には相当の子育てノウハウを蓄積していたからです。

昔には昔タイプの虐待はあったみたいです。それは、貧しさとか身分とか、現代では解消されてしまったような理由で起こっていたことが多かったようです。

現代でも、昔タイプの虐待はないわけではありませんが極めて少数です。

現代的な虐待ケースのほとんどに共通要素があります。それは、

- 核家族であること

- 少子化の影響で、親は子供の頃から周りに乳児がおらず、育児ノウハウが乏しいこと

- 親子と、家庭外の人たちとの繋がりが希薄であること

です。

児童虐待事例は、乳児から十代まで千差万別です。子どもに手を上げるトリガーは、子ども自身にあることも、家庭外にあることもあります。そして、多くを占めるのは、

言ってみれば、一日24時間のうち、23時間は、子どもに愛情を注いでいるのに、残り1時間は我を忘れてパニック状態になり子どもを傷つけてしまうというようなパターンです。

実際に、面会してみると、真面目な親が多いですし、真面目すぎて情報過多で混乱しているようなことも多いです。子どもを傷つけてしまって自分を責めている若いママさんを、目の前で見ていると、とてもつらくなります。

私たちはテレビ報道だけ見ていると、単純に「虐待親から引き離せばいいじゃないか。それで一件落着。解決」と、思ってしまいます。でも、実際の子どもを見ていると、違います。

幼児は、親から虐待を受けても、その状況を大人のようには理解できず、どうにかして親の愛情を獲得しようと懸命になるだけです。そんな状況で、子供を親から引き離すことが、子供の心に、どのような影響を与えるのか、想像できるでしょうか?

もう一度書きます。親から傷を受けている子どもほど、親の愛情を求めていますので、親から引き離すことのダメージは大きいです。

子供さんがおられる方は、ご自分の子供さんのことを想像してみてください。

このようなケースは、アザだらけになることはあっても、命の危険には遠いです(もちろん、アザだらけになってもいいと言っているわけではありませんが)。

ですから、筆者は、「できるだけ親と一緒に。親から引き離すのは最後の最後の最後」という意見です。

子どもの成長に合わせて、親も成長します。

そんな、新米ママさんの未来を、最初に躓(つまづ)いただけで、摘み取っていいのでしょうか?

筆者が知っている限りでは、ケースバイケースですが、児童相談所は、「できるだけ親と一緒に。」の方針で動いています。

児童相談所の総数が多いので、そうではないところもあるかと思いますが。

そして、ほとんどの場合、それが(報道されることもなく)良い結果に結びついています。ただ、残念なことに、そうならないこともあります。そのときは、大きく報道され、世間から非難囂々されます。

繰り返しますが、(「できるだけ親と一緒に。」の方針に従った結果の)多くの良い結果は報道されず、ごく僅かの悪い結果は大きく報道されます。

親から、引き離すにしても、しないにしても、難しい決断です。

そんな決断が必要となる前にどうにかならなかったのかと思うのです。

先ほどのケースで言えば、A子さんの夫が定時に帰宅するようになって会話が増えたり、A子さんにママ友ができたり、そんな、ちょっとした環境の変化で、母子関係も影響を受けて大きく改善します。そんな変化に比べれば、児童相談所にできることなんて、しれています。

虐待事案が起きないことが一番いいのです。

例えるなら、

末期癌になってしまえば、どのような治療方針をとろうとも、凄腕の医者であっても対応は困難です。でも、予防は、素人でもできるのです。

病気の癌治療の高度な医療体制を求めることは重要ですが、それ以上に、癌にならないための、身近な予防を考えるべきではないでしょうか。

もちろん、「政府がお金を出して予防体制を構築し」という意味では、全くありません。

鬼のような親

また、違ったタイプの虐待として暴力的な「鬼親」のタイプがあります。大きな事件になりやすく報道になることもあるので、イメージしやすいと思います。

鬼親に対しては、虐待児童を引き離したほうがいい場合が多いのですが、このタイプの虐待案件の通報を受けたときには、正しい状況把握がとても困難です。

虐待通報が、対象者宅と仲が悪いご近所の嫌がらせにすぎなかった場合もあります。

また、ご近所と仲が悪い親は、社会や公的機関に反感を持っていることが多く、通報があって、対象者宅に駆けつけても、適当にあしらわれてしまうことがほとんどです。自分が警察に捕まるのではないかと思っているので、警戒心も強く、何回、家庭訪問してもインターフォン越しでしか話をできないことも多いです。

家庭内の状況は、さっぱりわかりません。公的機関だけでは、どうしても限界があります。

放任する親

また、違ったタイプの虐待として「放任親」のタイプがあります。子どもが夜中に路上をうろついているのが目撃されて通告されるというパターンです。放任といっても、親が養育に無関心なのか、子どもを気にはかけているのに仕事が忙しいのか、非常にわかりにくいです。伝聞を頼りに親に確認しても言い訳しますし、子どもも親をかばいます。

どんなケースでも、親が仕事で忙しかったり、外で嫌なことがあってイライラしていたり、外部的要因を反映しているということが多いです。

虐待家庭の「見えない化」は、一般家庭の「見えない化」にも原因がある

現代の児童虐待でもっとも困難なのは、家庭内で何が起こっているのか外からは状況把握できないことです。昭和の頃、児童福祉をしていた人に聞いてみると、それは現代的な問題だと言います。というのは、昔は、暴力親が暴力をふるっていたら、一目瞭然で近所中に知れ渡ったというのです。

でも、それは、昔はオープンだった家庭内の暴力が、虐待親が意識して閉鎖的にしたということではなさそうです。一般家庭でも、昔は、子供たちはオープンに遊んでいて、近所の人たちからもみられていたようなことが、今は、閉鎖的に遊んでいます。そういう生活様式の変化を反映しているにすぎないのです。

児童相談所の限界

児童相談所の職員が家庭訪問しても、家庭内で何が起こっているのか、まったくわからない。

そんなときに頼りになるのが、ご近所の人たち、特に民生児童委員(とても有能な方から、やる気のない人まで様々です)です。すぐ近くに住んでいて、毎日のように観察し、声をかけたりするというのは、公的機関には不可能なことです。

今の日本社会には、敏腕ケースワーカー1人よりも、お節介なご近所さん100人のほうが、より必要とされていると思います。

「児童相談所を強化すべきかどうか」とだけ聞かれれば、「強化したほうがいい」と答えます。ただ、数を増やそうが、専門性を増そうが、効果はしれていると思います。

筆者は、児童相談所に「ああしろ、こうしろ」という人が来るたび、「あんたらのほうが、できることはたくさんあるだろ」と、いつも思っていました。

繰り返しますが、100年前のような社会では、現代のような虐待事案の大半は、まず起きなかったと思います。

昔は、大家族の中に、祖父母、両親、年上の兄姉がいて、叔父さん叔母さんや従兄弟達とも親密で、近所づきあいも密という状況で、濃淡に差があるにせよ、多くの大人が複数で子ども達を集団で見ていましたから、異変が生じれば早めに気がつきますし、解決されていったのです。

もちろん、昔の大家族制度にも、嫁姑の諍いとか、非嫡出子の差別とか負の側面がありました。筆者が言いたいのは、昔を美化して現代を卑下するとか、そういうことではなく、現代ゆえにうまれた問題なら、その環境に、少し工夫を加えることで解決できるのではないかということです。

児童相談所の機能の強化は、ある程度は効果はあると思いますが、しょせん、対処療法です。

子は、かすがい

筆者は、少子化と、社会の疎遠化は、強く関連していると感じています。

政府は「子供たちは社会で育てる」と言いますが、それを「子育て世代にお金をバラまく」という意味にしてはいけません。子供たちが閉鎖的な環境で遊ぶのではなく、公開的な空間で遊ぶとか、方向づけることはできれば

昔から「子はかすがい」と言いますが、現代では、子供は社会のかすがいになれると思います。

都会の住宅地では、見知らぬ人同士が通り過ぎるときに挨拶をすることなど、まず、ありませんが、乳母車に乳児を乗せた若いママに対しては、声をかけたりするケースはままあります。若いママの公園デビューは、地域社会へのデビューでもあります。

「子供たちは社会で育てる」の意識が広まれば、児童虐待も、もっと減らすことができると考えます。

民間の役割

Colabo疑惑にあたって「民間団体は要らない。児童相談所を強化せよ」とか言う声もありますが、民間団体はいわば診療所、児童相談所は大病院であり、役割が違います。

それに、Colabo疑惑で問題になっているようなことは、役所の内部にも(より、見えにくい形で)あります。

厚生労働省の新しい方針では、児童相談所は、人口50万人につき1カ所。児童福祉司は、人口3万人につき1人が基準とされているようです(強制力なし)。

児童相談所は、いわば、50万人都市に一つの大病院のようなものです。これでは、病気になったときの受け入れ体制に不安があるので、大病院をもっと拡大するべきでしょうか。いや、そうではなくて、ちょっと風邪を引いたり、ちょっと怪我をしたり、そんなときに気軽に受診できるように、私たちの身近に診療所のようなものが必要なのではないでしょうか。

とはいえ、昔のような大家族制度には戻れないし、社会にも戻れません。

そして、私たちの社会では、営利であれ、非営利であれ、ニーズがあるところには、それを察知して応えようとする人が現れます。それが、民間のチカラです。

ただ、非営利の場合には、活動資金をどのように調達するかという問題がでてきます。それを、公金の補助金とかで対応しようとすれば、Colabo疑惑で明らかになったように、困っている人の方向ではなく、政治家や役所の方向を向けば向くほど、公金を得ていくということになってしまいます。

ですから、役所を介さない、公金を入れない、非営利活動支援の仕組みが必要なのです。

補足

ここに書いたのは全て一般論です。

最近も問題になった虐待事件等もありますが、個々のケースは、それぞれ、当事者にしかわからない個々の事情があり、外部の人間は軽々にコメントできないと思っています。

一方、今回の投稿で書いたことは、あくまで、筆者の知っている限られた範囲についてであり、児童相談所は自治体によって千差万別であることも断っておきます。

例えば、Colabo疑惑に関連して、東京や神奈川の児童相談所のことが報道されましたが、かなり違うなと感じました。

最後に、ネット上でよく見られる児童相談所への批判について、意見を書きます。

筆者は、20代の頃、児童福祉司として児童虐待に取り組んできましたが、職場としての児童相談所に「合わないな」と感じて辞めました。ですから、どちらかというと児童相談所の体質に批判的です。組織としての役所も退職していますので、現在は、遠慮することなく、思っていることを書いているつもりです。

- Q児童相談所が、児童福祉施設の経営を助けるために、強引に一時保護や入所を進めている

- A

児童福祉施設にとって、一番、手のかからないケースは、親が死亡や行方不明になり身寄りがない子供です。子供とだけ向き合えばいいからです。

児童福祉施設にとって、もっとも手のかかるケースは、親との良い関係が構築できないまま子供が入所してしまったケースです。そういう親との折衝は、とにかく労力がかかります。親との折衝をする職員は、子供の世話をするだけの場合と比べて、格違いの経験やスキルが必要ですので、経営上、人件費に跳ね返ってきます。施設経営だけのことで言えば、マイナスです。

親との関係が複雑なケースの場合は、児童相談所は、信頼できる施設に対して「どうにか受け入れてください」と頼み込んで、やっと受け入れてもらえるということが多いと思います。

- Q担当ケースワーカーが未熟だったから、誤った判断がされてしまった

- A

これは、一時保護に至る前のことなら、可能性としてはあり得ます。実際、家庭内で虐待がどのように行われているかどうかなんて、実際に目で見ることはできないので、不確かな伝聞で判断するしかありません。

しかし、いったん、一時保護した後なら、専門が異なる複数のスタッフが、さまざまな視点から、1日24時間まるごと、身体的・心理的な状況を観察、判断します。愛情をたっぷり受けている子供か、そうでない子供か、明らかにわかります。親との関係も、かなりのことがわかります。

ですから、採用されるのは、それら専門が異なる複数のスタッフの複眼的な視点による判断結果であり、それは少数者による意見ではなく、所の総意です。

ただ、どんな判断結果であっても、親との信頼関係を築くことができずに進められるとしたら、効果は半減します。そこは、担当ケースワーカーの責任です。

ケースワーカーに必要なのは、専門知識などよりも、人間性や人生経験だと思います。児童相談所関連には、いろんな専門家がいます。チームで取り組んでいるので、親と向き合う児童福祉司は、独りよがりの正義感を振りかざす福祉オタク(かつての筆者です)よりも、親の気持ちに普通に共感したり、一緒に悩んだりすることができる普通の常識人が求められていると思います。

- Q児童相談所は強権的すぎる

- A

確かに、児童相談所は法律上は強い権限を持っています。しかし、役所の体質は「事なかれ主義」であり、不作為が非難されることはあっても、「やり過ぎ」が非難されるなど、筆者の周りでは、見たことも聞いたこともありませんし、考えにくいです(比較しての傾向の話であって、実際に「不作為」があるということではありません)。

強いて可能性を考えるとしたら、あくまで、主観的な推測ですが、

役所、特に福祉部門には、「親子の上下関係が封建制度の原型だ」などという前世紀からタイムスリップしてきたようなイデオロギーを持った人たちが、未だに残っています。官公労も背後にいますし、彼らが暴走すれば組織の力をもってしても止められないことは、可能性としてはあるかもしれません。

- Q児童相談所は不作為すぎる

- A

ニュースになるようなレアなケースとして、死亡事件になるような事例は、結果から見ると、対応がそれでよかったのか、反省しなければならないと思います。ただ、不作為というよりも、「もう少し様子を見た方が良いのではないか」という判断ミスの場合が大半なんじゃないかと思います。

- Q児童相談所の数を増やすべきだ

- A

専門病院の数を増やしたら、一つ一つの専門病院の経験値が下がります。

難しいケースに対応するためには、ある程度の頻度で難しいケースに取り組み続けて経験を蓄積、アップデートしていくことが大切です。児童相談所の数を増やしたら逆になるのではないでしょうか。

逆に、児童相談所の数を増やすメリットも数多くあります。

単純に、どちらの方が良いとは、言いにくいです。

コメントをどうぞ!