- 日本は「中所得国の罠」に陥っている。「新しい価値」を生み出すのが「高所得国」

- 何が供給されるかわからない「新しく生まれる価値」に対して、その前から需要があるはずがない。高所得国では、需要があるから供給が生まれるのではなく、供給があるから需要が生まれる。

- どのような再分配をしても経済格差は決してなくならない。経済格差をなくすのは、供給側の努力。

スマートフォン全体に占める、AppleのiPhoneの2022年度最新四半期(10月〜12月)の世界シェアは出荷台数で18%、売上高で48%ですが、営業利益のシェアは何と85%だそうです。一人勝ちです。

appleが、空前の利益を上げ続けている一方で、日本メーカーは、スマホやパソコン市場から撤退するか、ほとんど利益が出せない状況に陥っています。

appleが高利益体質な理由として

- 半導体設計からサービスまでの垂直統合型生産で中間の無駄がないとか、

- (多くのメーカーに採用してもらうための)最大公約数的な仕様の汎用半導体と違って、自社開発の専用半導体なので、自社が求める仕様に特化でき、スペックに無駄がないとか、

- 製品数を抑えている(例えば公式サイトで売っているiPhoneは6種類だが、サムスンのGalaxyは21種類)ので、固定経費が抑えられ、かつ、ロスが少なくなるとか、

- しかも、その6種類には、最新のiPhone14だけではなく13、12も含まれていて製品鮮度の持続期間が長い。なぜ、それができるかというと、シンプルで飽きがこないデザインを、少しずつマイナーチェンジしている。

こうして列挙すると、ユニクロと共通項が多い。

そのような多くの低コスト要因もありますが、

単に製品を売って終わり、ではなく、未来を提案し、Appleファンを増やし続けた結果、価格競争に巻き込まれていないことが大きいのではないでしょうか。

スティーブ・ジョブスが、ペプシコーラの事業担当社長をしていたジョン・スカリーに

「このまま一生砂糖水を売り続けたいのか、それとも私と一緒に世界を変えたいのか?」と語り、Appleの社長に引き抜いたのは有名な話です。

ジョブスは一方で「本当のアーティストは出荷する」と延べ、理想に終わっては意味がないことも強調しています。

1990年代の終わり頃、appleは極度の業績悪化に苦しみ、身売りの話も出ていました。SonyがAppleを買収するという噂も出ていました。資金繰りも綱渡りでした。

97年にスティーブ・ジョブスが復帰し、業績が回復しましたが、それが実現したのは、決して、資金力が豊富だったからではなかったのです。

98年に、appleが発表、発売した初代iMacは、フロッピーディスクやSCSIなどの古い規格を廃し、当時、普及が遅れていたUSBを採用したという点で画期的でした。それまでは、多くの古い規格が乱立していたので、接続端子が違う多くのケーブルを何本も繋げなければならず、不便極まりなかったのです。

appleが古い規格をバッサリ切ったことは、パソコンの将来を考えると理にかなったことでしたが、古い接続機器を保有していたユーザーからは不評が出ます。日本メーカーは、それを意識して、「自社PCの背面には古い接続端子をたくさん備えているよ。」をセールスポイントにしたりしました。

不評を買ってでも、古臭い時代遅れのものをバッサリ切ることができるかどうか。それが、Appleと日本メーカーの違いでした。

この頃のアップルは経営破綻から逃れたばかりで、日本企業群のほうが、ずっと巨大でした。

日本メーカーのパソコン同様に、この頃から世界で売れなくなっていったのが日本メーカーの家電製品です。「消費者が使わない、要らない機能てんこ盛り」を高機能と勘違いしているのか、要らないものをバッサリ切る勇気がなかったのか、カタログ上のスペックは立派だけど、「メニューが多過ぎて、本当に必要なメニューがどこにあるのかわからない」それが日本の大手家電の特徴でした。

消費者が求める「豊かさ」とは、カタログ上のスペック、機能てんこ盛りという「量」のことではなかったのではないでしょうか。

中所得国の罠

冒頭で、Appleを持ち上げて、日本メーカーをネガティブに書きましたが、筆者は、多くの日本企業も十分、よくやっていると思います。

例えば、ユニクロ(ファステリ)が、アパレル業界で時価総額で世界一になったってのも、十分すごい。

問題は、日本の中に「中所得国の経済」と「高所得国の経済」が、混在していることです。

中所得国の罠とは?

昨秋の衆議院で、立憲民主党の桜井周議員が次のような質問をしました。

我が国は一人当たりGDPで中所得国よりも高い水準にあるものの、今世紀に入ってからは二十年にわたって他の先進各国と比較しても経済成長が低迷しているところ、「中所得国の罠」と類似の課題を有していると考えられる。すなわち、中所得国の罠から抜け出す方法は、我が国の経済が長期低迷から脱する方法を考える際の参考となると考えるところ、以下、質問する。

一 第二次安倍内閣の経済政策「アベノミクス」は、円安で国際比較による我が国の賃金水準を低下させることで生産コストを低下させ、もって輸出における価格競争力を強化するものであった。しかし、これでは既存の産業構造を温存することとなり、産業の高度化を妨げることになると考えるが、政府の見解如何。

「我が国経済の現状と「中所得国の罠」との類似性に関する質問主意書」衆議院 令和四年十月十一日提出質問第八号

それに対する、岸田首相の答弁は答えになっていないものでしたが、

筆者は、桜井周議員の認識は、的を得ていると思います。

桜井周議員は、国際協力銀行(現)在職中にアジア向けの融資の経験があり、ブログでもこのあたりのことを、よく書いています。

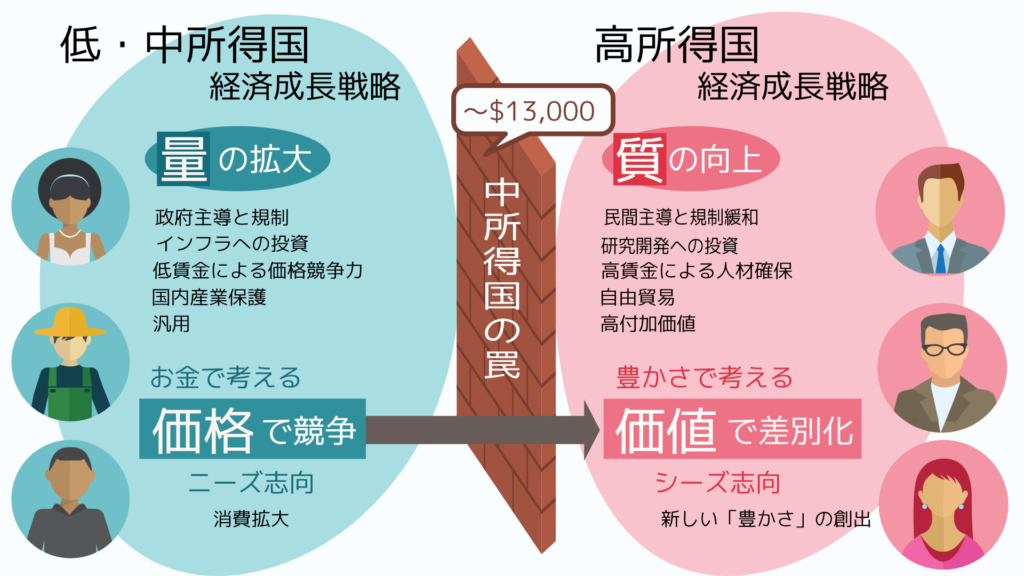

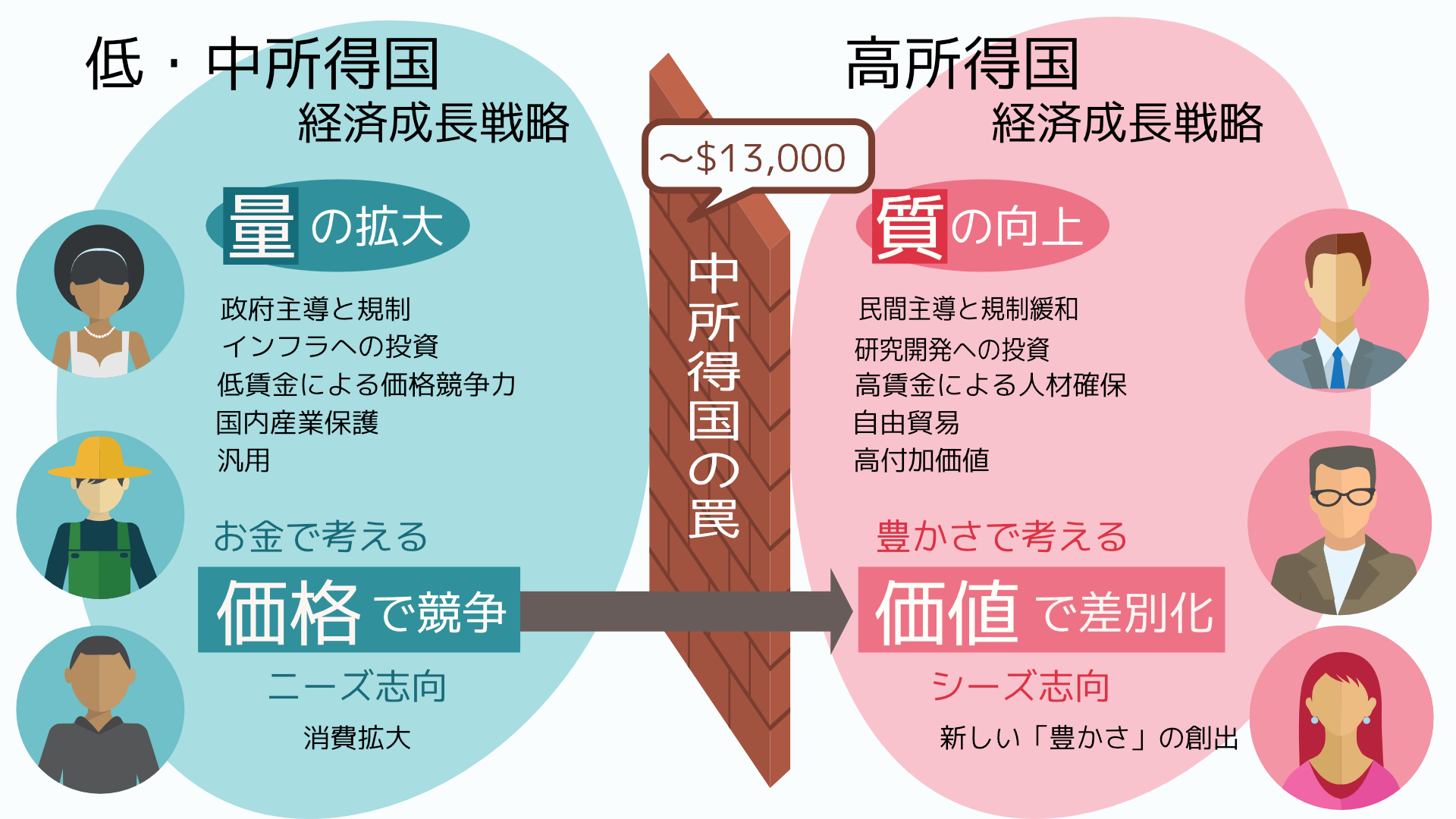

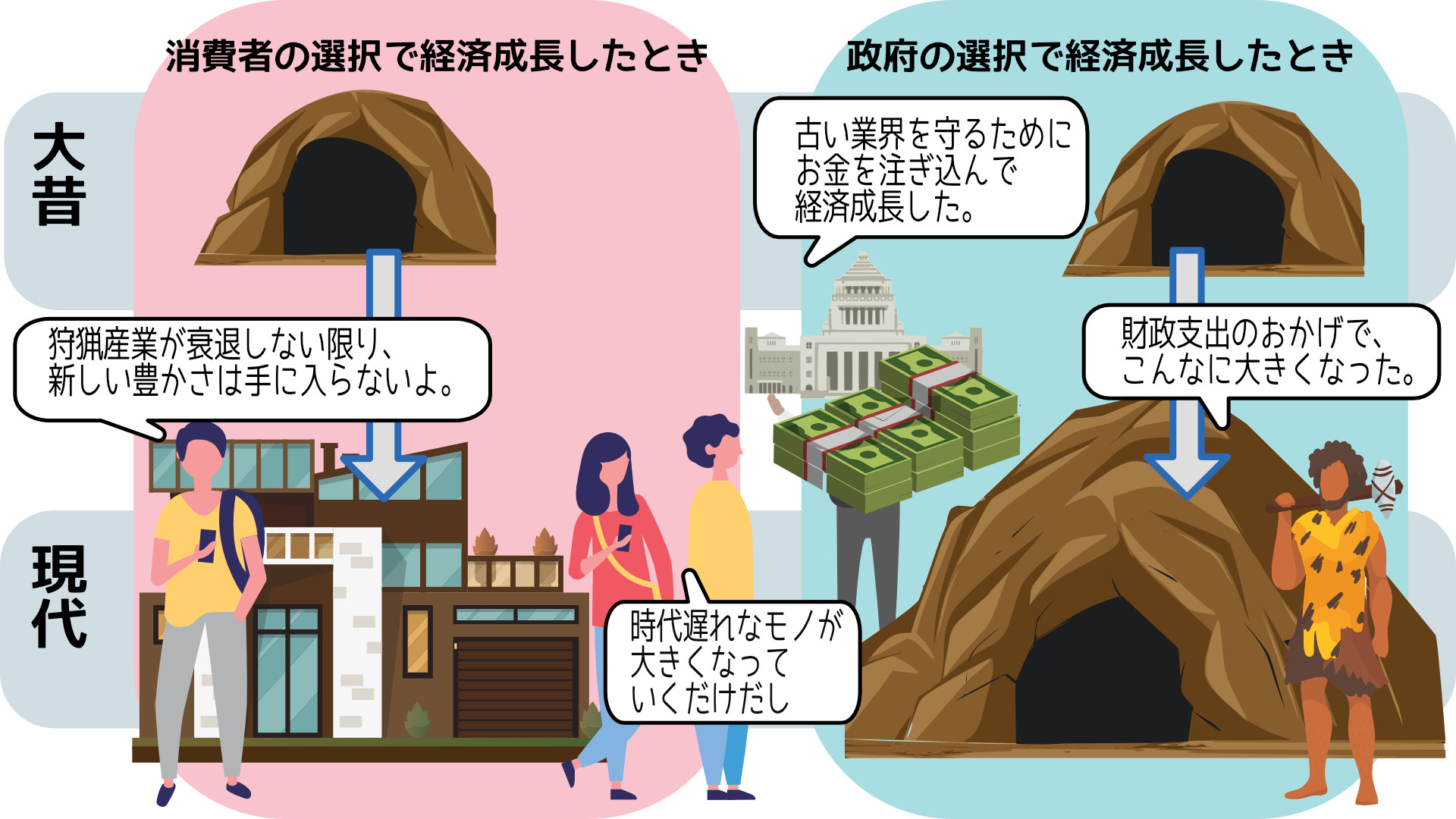

「中所得国の罠」というのは、低所得国が、資源や労働力の安さを武器に経済成長して中所得国(一人当たりGDPが中程度の水準〜世界銀行の定義では上限13,000ドル)になったものの、「賃金高騰」等により価格競争力を失い、発展パターンや戦略を転換できず、成長率が低下、あるいは長期にわたって低迷する現象のことです。

日本国内にある「中所得国の罠」

日本全体で見ると「中所得国の罠」を脱して高所得国の仲間入りをしています。

日本の国は、敗戦後のドン底経済からでも、貧しくとも、ソニーの盛田昭夫氏やホンダの本田宗一郎のような「未来を提案する」人たちが日本経済を引っ張ってきたので、あっさりと「中所得国の罠」を超えてきたのです。

そのまま「高所得国路線」へ進めることができたらよかったのですが、現代日本の内情は、「中所得国の経済体制」と「高所得国の経済体制」が、混在しています。先ほどの、スマホやパソコンのように、かつては最先端だったのに、コモディティとなり価格勝負に陥っている業界もあります。ここでは完全に「中所得国」化しています。

ところがところが、この危機感に逆の反応をする人たちがいます。中所得国の考え方を善しとする人たちです。

中所得国思考の人たち

こういう中所得国思考の人たちの特徴は、「質より量だ」を連呼し、思考基準が「お金」で、お金をバラ撒けば、豊かになれると考えています。

中所得国思考の人の主張を、もう少し、詳しく見ていきます。

iPhoneのような画期的な商品が10万円で発売されて仮に大ヒットとなっても、国民がその10万円の商品を買うのに、他の商品などへの支出を10万円分減らしたのであれば、トータルの支出ではプラスマイナスゼロとなる。供給側が努力したところで経済成長にはならない。

需要の拡大こそが経済成長になる。

こういうのが、典型的な中所得国志向、思考です。

確かに、お金の計算で考えれば、iPhoneで10万円使ったために、その他のことに10万円使えなかったから、プラスマイナス0円です。このように目先の損得勘定「お金」だけで考えるのが、中所得国思考です。おそらく、値札の「10万円」しか興味がないので、失われた方の10万円の内容には興味もないのでしょう。

高所得国思考の人たち

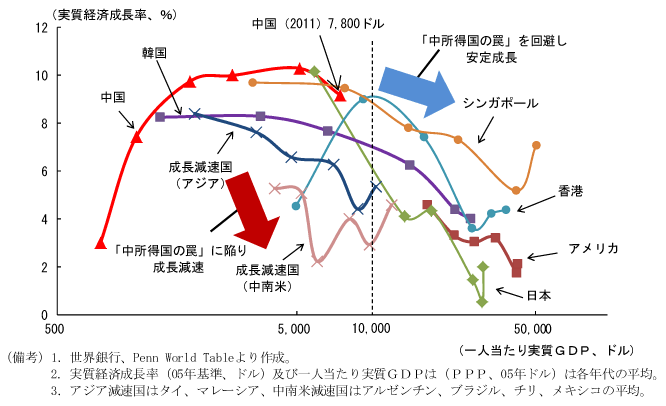

私たちがiPhoneを購入することで、ガラパゴス携帯や、紙媒体情報誌や、カメラや、腕時計や、(ネット通販に流れることで)リアル店での購買が、激減しました。それは、購買力が減じたのではなく、時代遅れのニーズが消滅したのです。新しい価値が創造されれば、古臭いニーズは消滅するのです。

これらは、ガラケーでも可能でしたが、使いにくかったので普及しませんでした。

このように、「豊かさ」や「価値」で考えるのが、高所得国志向、思考です。

10万円のiPhoneのおかげで、これまで、20万円も30万円もかかっていたことが必要無くなりました。そして、浮いたお金で、新しい豊かさを手に入れることができます。

iPhoneが成功を収めてから、android端末や、iPadなどタブレットが登場し、一気に、ネット経済圏が拡大しました。

遠くに離れた家族や友人とのビデオ通話、知らない人とのSNSでのコミュニケーションなど、新たな世界も広がりましたよね。

誰かが新しい価値を生み出すと、別の誰かが更なる新しい価値を生み出します。(iPhoneの手軽さのお陰で)写真を撮ってインスタすることが流行り、インスタ利用者が拡大し、その利用者を目当てに(iPhoneの手軽さを使って)、インスタLive配信をしてオンライン販売をする人たちが生まれました。かつては、Live配信をしようとすれば、何百万円もかかっていました。けれど、今は、iPhoneさえあれば、即興でもLive配信ができます。iPhoneを10万円で購入したことで、以前なら何百万円もかかっていたLive配信を、ほぼ無料で手に入れました。

そして、そのような人たちをターゲットにBaseのようなネットショップ運営サービスや、PayPalのようなネット決済サービスも生まれました。専業主婦のままで、あるいは副業として、洋裁、アクセサリーや、生活雑貨をハンドメイドして、販売できるMinneやcreemaも生まれています。

それらによって、新たな商取引がどんどん生まれ、結果としてGDPは膨れ上がっていきます。

10万円のiPhoneによって、10万円をはるかに上回る豊かさが、どんどん生まれていくのです。

イノベーションとは「価値を創造すること」であり、iPhoneが起こしたイノベーションというのは、人々の価値基準を変えたことです。

これが、「お金を配って需要拡大だ」で、10万円の購買力が20万円の購買力になった場合と比べてみましょう。iPhoneが生まれなければ、「10万円のモノを2つ購入した。以上」で終わりです。

そのようなものは貨幣錯覚で、一時的に購買力は2倍になりますが、すぐ物価上昇で打ち消されます。

どちらが豊かになりましたか?

これだけの社会変化を起こしているのに、「10万円のiPhoneは、10万円の別の消費に打ち消されてゼロだ」と、本当に思えますか???

先に書きましたが、日本が、敗戦後の焼け野原から、高度成長を経て、一気に先進国入りしたのは、「ものづくりで未来を創ろう」と夢見た企業家たちがいたからです。それに引き換え、iPhoneを見ても、10万円マイナス10万円=ゼロ、お金の額面しか興味がなくなってしまった時点で、「中所得国」への、Uターンなのです。

こういう人が増えたことが、日本経済低迷の最大の原因だと思います。

筆者には、世界中のあらゆる国で、

「中所得国思考」の人たちが主導権を握る国は中所得国止まりとなり、

「高所得国思考」の人たちが主導権を握る国は高所得国になっているように思います。

中所得国の一人あたりGDP上限13,000ドルは、世帯単位で見ると、年収200万円程度だと思いますが、そのような考え方の人が、年収200万円の壁を越えられるでしょうか。

コメントをどうぞ!

企業が新しい価値を生み出さないから、日本経済は成長しないってことですね。

新しい価値を生み出さない企業は普通なら勝手に淘汰されますが、ゼロ金利や補助金で延命すれば残り続けます。

企業を叩いても意識改革はできないので、30年以上も経済停滞を招いてきた金融緩和(ゾンビ企業延命策)を一刻も早く打ち切るべきだと思います。

リフレ派は金融緩和が成長政策ではなく現状維持政策だと気付くべきでしょう。

金融緩和については、そのとおりだと思います。

自分的には、「価値の創出」について政府に望むことの筆頭は、「2対1ルール」など規制緩和推進です。

なるほど、「2対1ルール」で規制を減らして新規参入を増やして経済の新陳代謝を活性化していくわけですね。アベノミクスも本来は第三の矢の新しい産業の育成だったと思うので、金融や財政はあくまで安定さえしてくれていればで、決してそれ自体が経済成長を起こすものでないことは実証されましたからね。

そうですね。

お金をあまり使わなくても、政府ができること、やるべきことはたくさんあると思います。