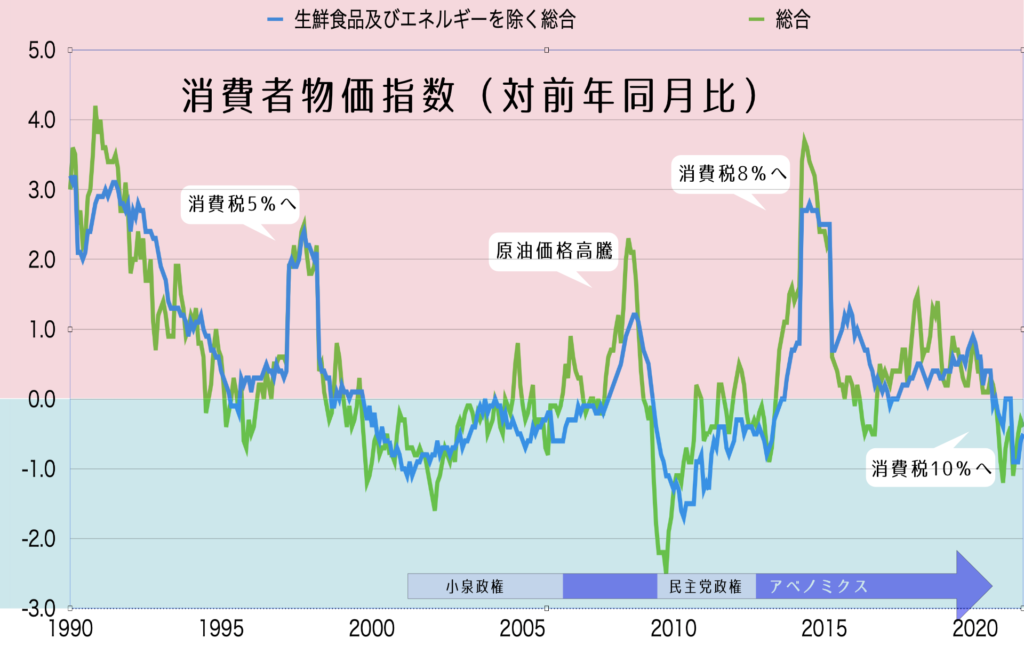

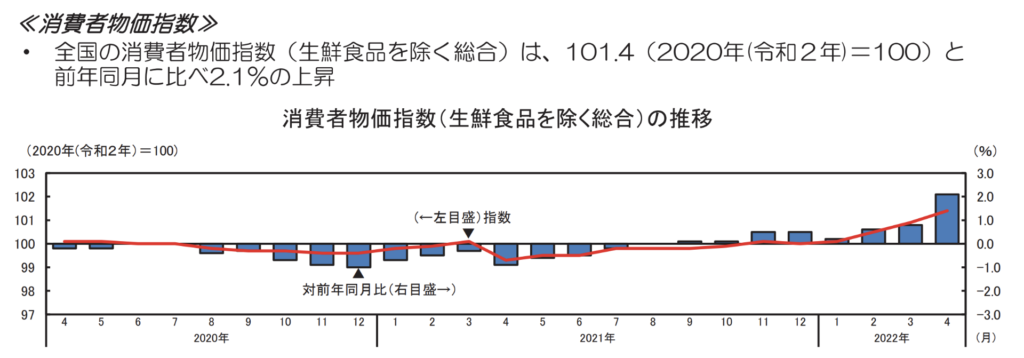

この春ぐらいから、日常品の商品価格も少しずつ上がってきました。

インフレが、はっきりとしてきました。

さて、少し前に「生産性向上はデフレを加速するから、デフレ下では生産性向上してはダメだ」という説がありました。「生産性向上してはダメ」とは、びっくりですね。デフレを脱しつつある今、あらためて、初心者でもわかるように考えてみます。

筆者も過去に「デフレ脱却のために、インフレが必要だ」と考えていたときもありました(正しい部分もある)。直線的に正解に辿り着くより、より理解が深まったかなと思っています。

労働生産性の定義

ここで言う「生産性」とは主に「労働生産性」のことだと思いますが、まず「労働生産性」とは何か?確認してみます。

公益財団法人日本生産性本部という団体があります。1955(昭和30)年に「生産性向上対策について」の閣議決定に基づき、政府と連携する民間団体として設立された、経済界・労働界・学識者の三者から構成される組織です。このサイトによると、

労働生産性は「労働投入量1単位当たりの産出量・産出額」として表され、労働者1人当たり、あるいは労働1時間当たりでどれだけ成果を生み出したかを示すものです。「労働生産性が向上する」ということは、同じ労働量でより多くの生産物をつくりだしたか、より少ない労働量でこれまでと同じ量の生産物をつくりだしたことを意味します。

【物的生産性】

生産現場などにおける純粋な生産効率を測るときには、金額ではなく物量を単位として生産性を測定することが求められます。

【付加価値生産性】

企業が新しく生み出した金額ベースの価値、つまり付加価値を単位とする場合もあります。

単位が違うだけで、傾向は同じことですね。以降、付加価値生産性で考えていきます。

洋服(ドレス)の仕立て屋さんのネットショップ

さて、ここからが、今回の本題。

労働生産性が上がれば、デフレになるのか、どうか、イメージトレーニングしてみます。

事例としてはシンプルに考えます。

洋服(ドレス)の仕立て屋さんで、縫製からネット販売までを一人でしていると想定します。話を単純にするために「人気があり作れば売れる。売れ残りなし。」とか仮定します。

1着を作って販売するのに、1日(8時間労働とします)かかるとします。生地などの材料、販売経費などを差し引いて、1着を販売して、1万円の利益。1日を働いて、1万円の収益です。

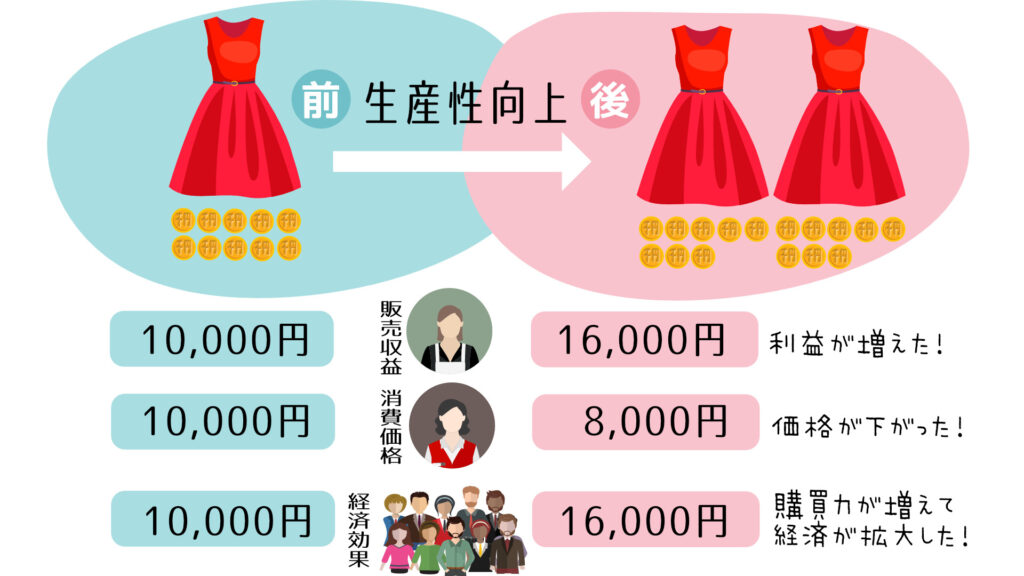

ここから、縫製技術が上がったり、手順を効率化したりして、1着を作って販売する時間を、4時間に短縮できたとします。生産性向上ですね。1日2着を販売して2万円の収益です。でも、普通なら、ここでこのように考えます。

「値下げして、競合と差をつけよう」

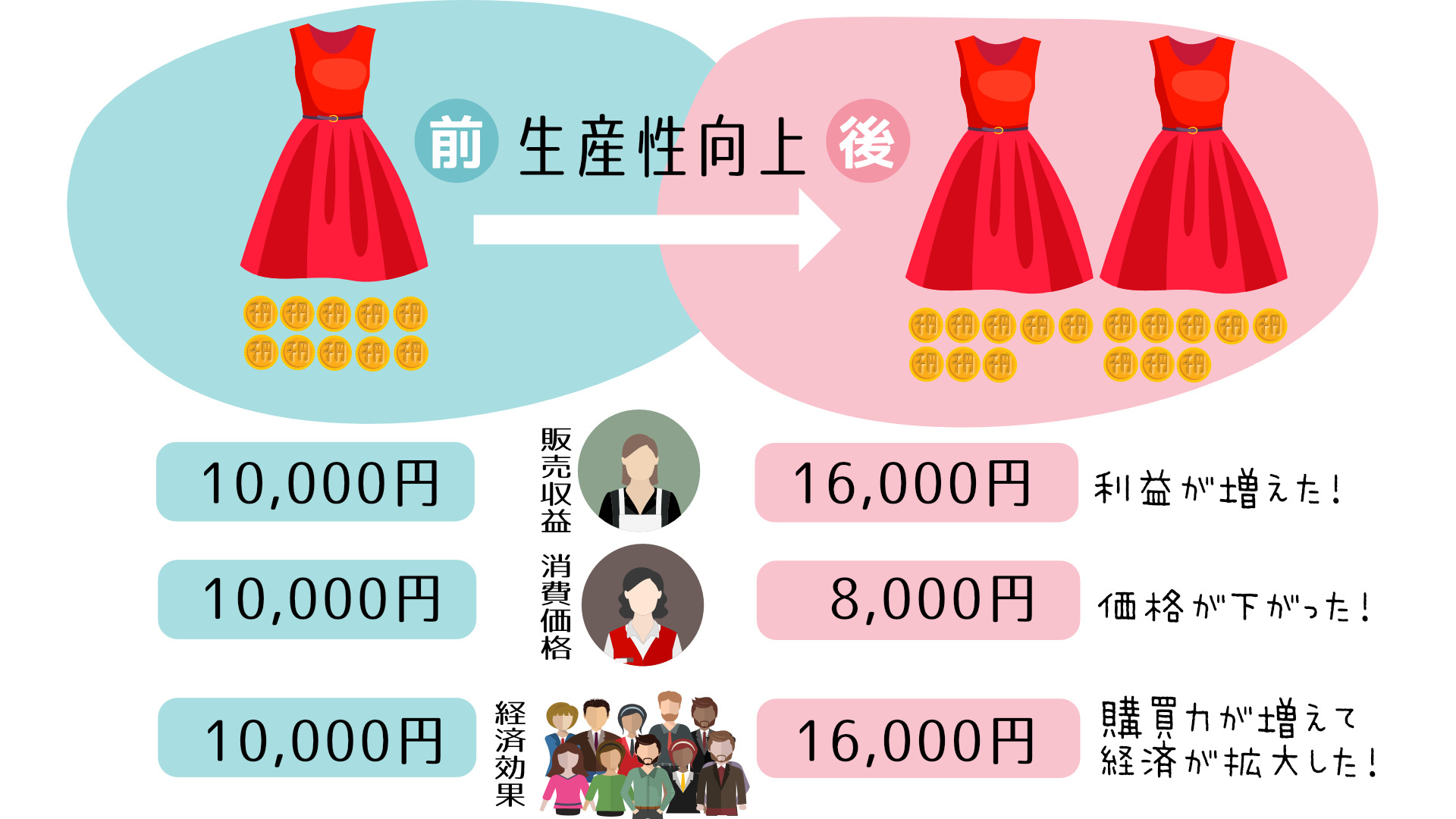

そこで、1着8千円に値下げします。つまり、2着を販売して1万6千円の収益です。つまり、

【生産性向上前】「1着1万円が、1着売れて、1日に1万円」だったのが、

【生産性向上後】「1着8千円が、2着売れて、1日に1万6千円」になります。

結果です。

1着1万円が、1着8千円になりました。デフレです。

ただし、収益の方に目を転ずると、

1日1万円の収益が、1日1万6千円の収益となります。これが、そのまま購買力の上昇になります。1万円の購買力(需要)が、1万6千円の購買力(需要)となります。さらに、客のほうも、以前より2千円値下げがあったので、その分を違う商品(バッグとか)の購入に追加して消費できます。もし、社会全体で同じようなことになると、相当の景気拡大圧力と言っていいでしょう。

デフレで需要増大

つまり、ここで起こったのは

- 生産性向上 → デフレ → 需要減退 ではなく

- 生産性向上 → デフレ → 需要拡大 だということです。

繰り返しますが、値下げとデフレは別物ですが、ここでは同じ扱いにします。

言い換えれば、1は悪いデフレだけど、2は良いデフレなのです。

- 生産者は、収益が増えてハッピー(1日1万円の収益→1日1万6千円の収益)

- 消費者は、価格が下がってハッピー(1着1万円→1着8千円)

- 社会経済は、経済が拡大してハッピー(1日1万円の需要供給→1日1万6千円の需要供給)

生産性向上は、三方良しなのです。「生産性向上=悪」は、間違っています。

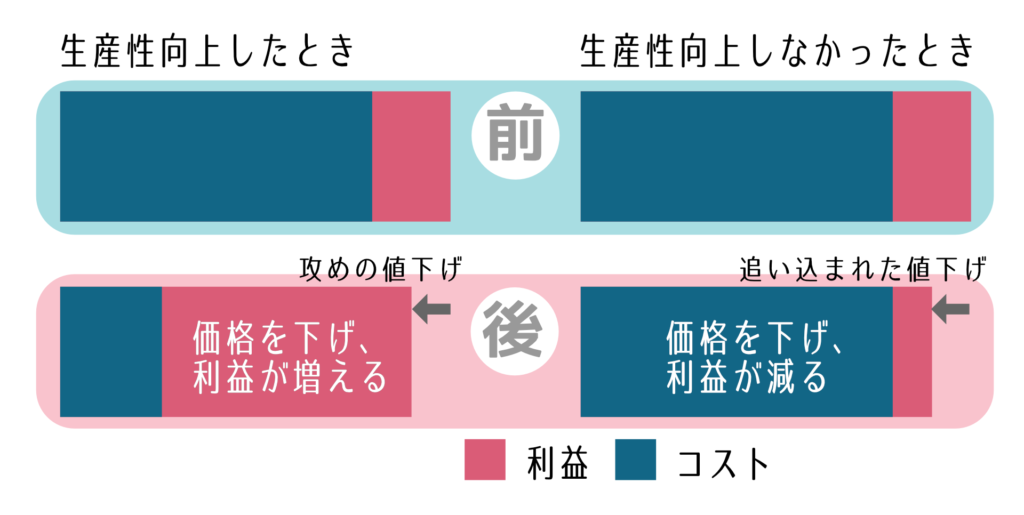

次の図(わかりやすいようにデフォルメしています)のように、競合が生産性向上して(左)、自分はそのまま(右)だったら、こまったことになりますが。

インフレとデフレを、整理します。

【良いインフレ:インフレ型経済成長】 需要の増加→価格上昇→供給の増加

【良いデフレ:デフレ型経済成長】 供給の増加→価格低下→需要の増加

【悪いインフレ:インフレ型経済縮小】 供給の低下→価格上昇→需要の低下

【悪いデフレ:デフレ型経済縮小】 需要の低下→価格低下→供給の低下

人類の歴史は、生産性向上の歴史

「生産性向上」は、生活者(消費者)にも、頑張る生産者にもメリットがあります。怠ける生産者が困るだけです。

そもそも、人類の歴史は、生産性向上を追求してきた歴史です。

きりがないですね。生産性向上がなければ、私たちは今でも「竪穴式住居」に住んでいたことでしょう。

ここまで読むと、「生産性向上はデフレ圧力だからダメ」と同様に「グローバリズムはデフレ圧力だからダメ」も、同じ類のトンデモ論だとわかると思います。これについては、以前に書いた投稿を参考にしてください。

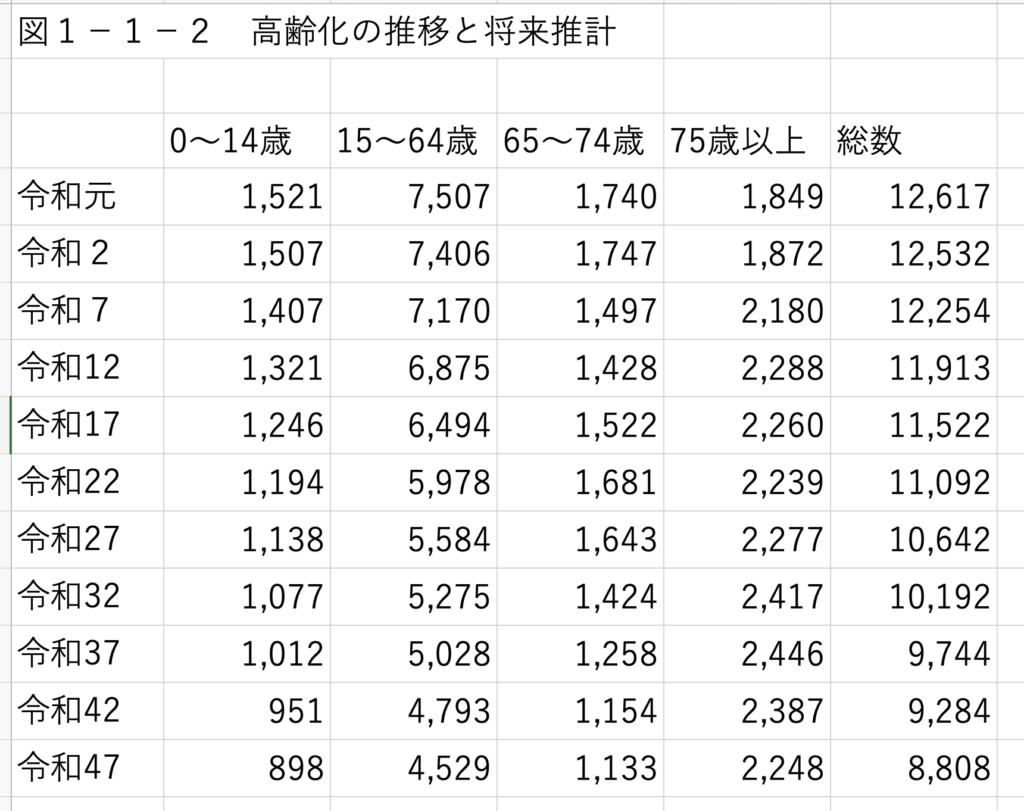

おまけ(高齢化)

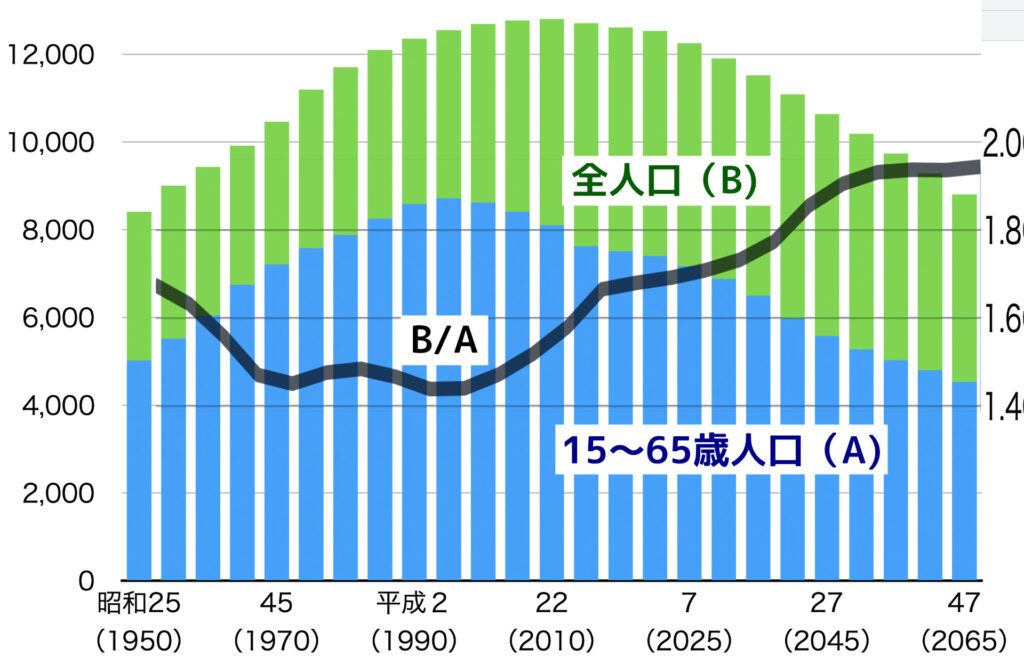

この表は、生産者人口(15歳から65歳)と、全人口を比較して、生産者が全人口を支える割合を示しています。

昭和20年代は意外と高かったんですね(働き盛りが戦争で亡くなったから?)。昭和25年の割合は、1.676です。5年ごとの数字ですが、一番下がったのが、平成2年の1.439(12,361人/8,590人)です。令和2年が1.692(12,532人/7,406人)。令和47年には1.945(8,808人/4,529人)です。

自分でも、グラフを作っていて「あれっ」と思いましたが、よく見る「現役世代で何人の高齢者を支えるか」みたいなグラフに比べると、かなり緩やかです。高齢者は増えるけど、子供は減るからですね。とはいえ、生産者人口が支える全人口は、令和2年の1.692から45年後の令和47年には1.945まで、1.15倍になります。つまり、労働生産性を45年後までに15%高めれば、現状の生活が維持できます(人口動態以外の要素は別にして)。

あれあれ。なんか、刷り込まれたイメージとかなり違っていました。

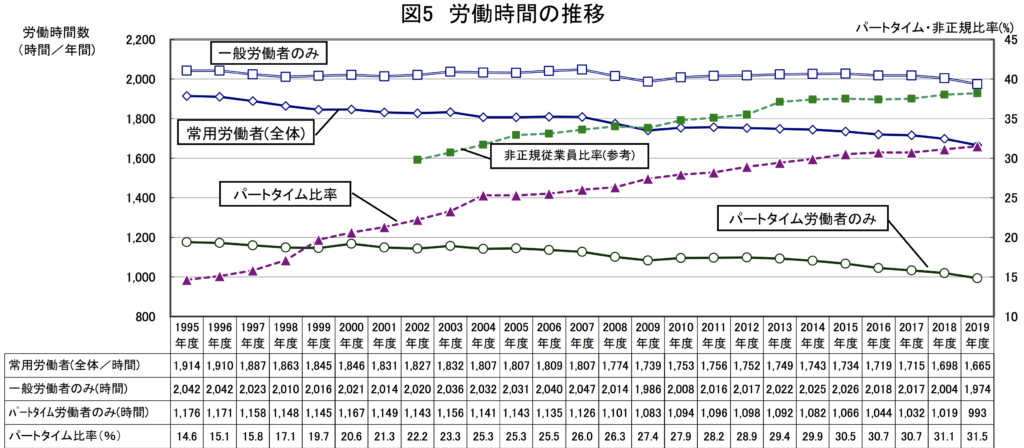

おまけ(日本の労働生産性の動向)

ここからは、本題には直接に関連ないですが、本文を書くために傾向を色々調べたので。

上述の日本生産性本部のサイトに「日本の労働生産性の動向2020」という論文がありましたので、一部、紹介します。

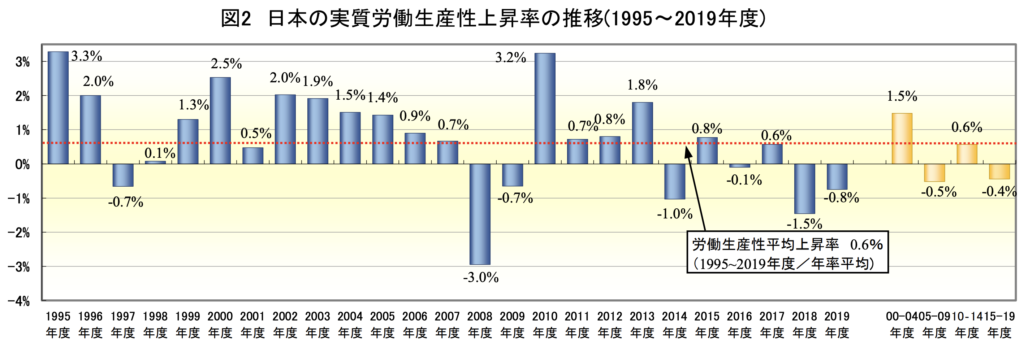

まず、1995年以降の日本の実質労働生産性上昇率の推移ですが、平均上昇率は0.6%です。流石に低すぎるような。

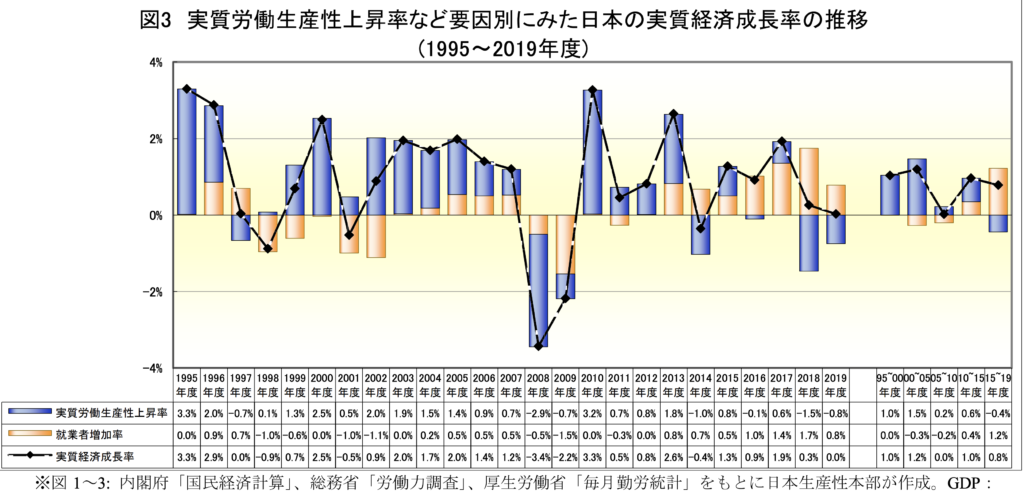

これが、経済成長率にあたえた影響を見ると

実質経済成長率 = 実質労働生産性上昇率(就業者1人当たり) + 就業者増加率、なので

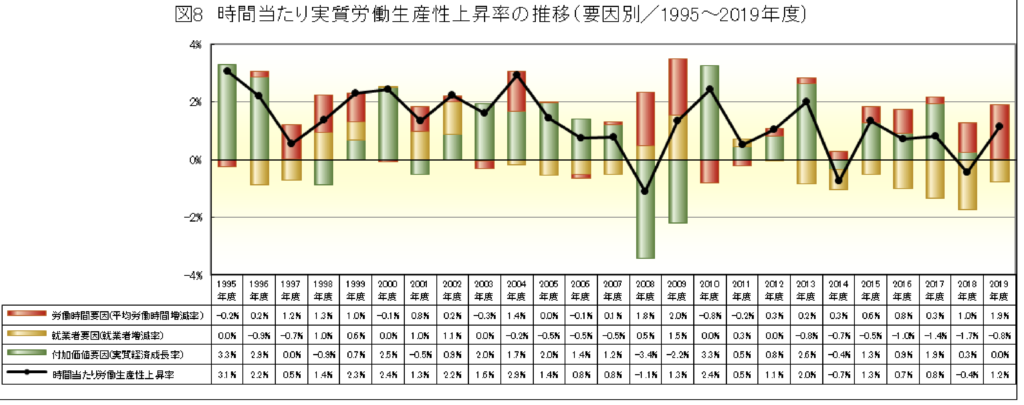

さらに、時間当たり労働生産性の推移を見ると

コメントをどうぞ!