世界史的な要因

アジアの労働者との競争

1990年代後半、それまで洋服のフリースは、2〜3万円で販売されていました。そこへ、ユニクロが突然、2980円で販売を始めたのです。10分の1の衝撃です。それは一つの事例ですが、それから、瞬く間に日本中をMade in chinaが席巻していきました。その頃の中国の賃金水準は、日本の20分の1以下でした。今では4分の1程度になりましたが、この20数年で、日本国内の工場が中国に移転していきました。中国の人件費が上がってくると、さらに東南アジアへ。

筆者の地元である西宮から尼崎の海岸部は、工業地帯でしたが、相当の数がアジアへ移転し、一時期、空き地だらけになりました(今は、別の形で開発されています)。

下の表は2010年および2020年の「製造業・作業員」の企業の年間実負担額賃金(米ドル)の比較です(それ以前のものはデータの同一性がなかったので)。日本貿易振興機構のデータなので、日本の賃金がありませんが、ずっとずっと(最近、日本を抜いた)韓国の2020年ぐらいと考えていいと思います。

| 2010 | 2020 | |

| 韓国 | 24,601 | 37,812 |

| 台湾 | 15,479 | 20,648 |

| 中国 | 5,552 | 10,613 |

| タイ | 5,125 | 8,135 |

| インド | 4,104 | 4,208 |

| ベトナム | 1,834 | 4,132 |

日本以外の国は、日本位追いつこうと、勢いよく上がっています。このようなアジアの労働者との人件費争いが、賃金下落要因となりました。

ITとの競争

18世紀後半。イギリスで始まった第1次産業革命は技術革新により、社会全体に大きな利益をもたらしました。一般庶民の生活も著しく向上したのです。でも、それは、相当の時間が経過した後のことでした。

当時は、機械化により多くの労働者が職を失い、また、労働環境が悪化し賃金が低下しました。一例をあげます。

1764年ごろに発明された「ジェニー紡績機」により、それまでの手紡ぎ車では1本ずつしか作れなかった糸が、一度に何本も作れるようになりました。この機械に仕事を奪われることを恐れた人々により、工場はたびたび襲撃を受けましたが、同じ量の糸を紡ぐときに必要な資本と人件費の比率を考えた場合、ジェニー紡績機を利用すると人件費の比率が70分の1以下になったといいます。

こうした機械化により、労働者の平均賃金は半分になり、元の水準を回復するまで半世紀以上かかりました。

現代、IT化が進んでいることも同じであり、「労働者を雇う」コストと「雇わないでIT化を進める」コストとの競争が、労働者の賃金の下落圧力となっています。欧州議会は2017年にロボット税導入を検討したものの、イノベーションを阻害するとして否決されました。

さらにもっと。「AIが仕事を奪う」と、話題にはなるものの、今はまだ、他人事のようです。しかし、コスト競争で太刀打ちができず、近い将来、多くの仕事がAIにとって代わられるのは確実です。

とは言え、18世紀の産業革命のように、長い目で見れば、労働者の必要とされる仕事内容が変わり、待遇は向上され、豊かになると思います。

労働者は、過剰

よく、「企業は労働者から搾取しているから、好業績なのだ」とか「大企業は下請け企業から搾りとっているから、生産性がよく見えるのだ」とか、いう人がいます。

でも、それは原因と結果をはき違えています。労働者も、下請け企業も、不要になりつつあるのです。大企業が搾取により利益を上げているのなら、搾取する対象が必要です。でも、「代わりはあるから、さようなら」「賃金低くていいから、見捨てないで」となりつつあるのです。

中小企業庁の統計で確認したところ、中小企業のうち下請事業者は全体の5%しかありませんが、中小企業全体の平均値より生産性は高いです。

大企業による中小企業いじめという事例は、おそらく、あるんだろうと思いますが、あたかも一部の目立つ事例を、一般的傾向のように思ってしまうのは、ありがちな固定観念にすぎません。

労働者については、データをいろいろみてますので、また、投稿します。

ここで、興味深い事例を紹介します。

1350年ごろからヨーロッパで猛威を振るった疫病ペストのため、人口は激減しました。その結果、労働者の価値が上がり、賃金が高騰したのです。政府はなんとか、賃金上昇を抑え込もうとしましたが、法令も罰則も全く効き目がありませんでした。

それまで、農民は君主の許しがなければ土地を離れることができませんでした。「農奴」と言われ、ほとんど奴隷のような身分だったのです。しかし、「待遇を改善しなければ荘園から逃げるぞ」という脅しが、農民の地位向上となり、ついに自分で自分の土地を所有する「独立自営農民」が誕生したのです。

つまり、賃金の決定要因として、(大まかに言って)需給以上のものはないのです(それだけではない)。そして、今、起こっていることは

でも、世界で負けている

以上の「アジアの労働者との競争」「ITとの競争」という要因は、賃金下落要因として、かなりの比重を占めていると思います。

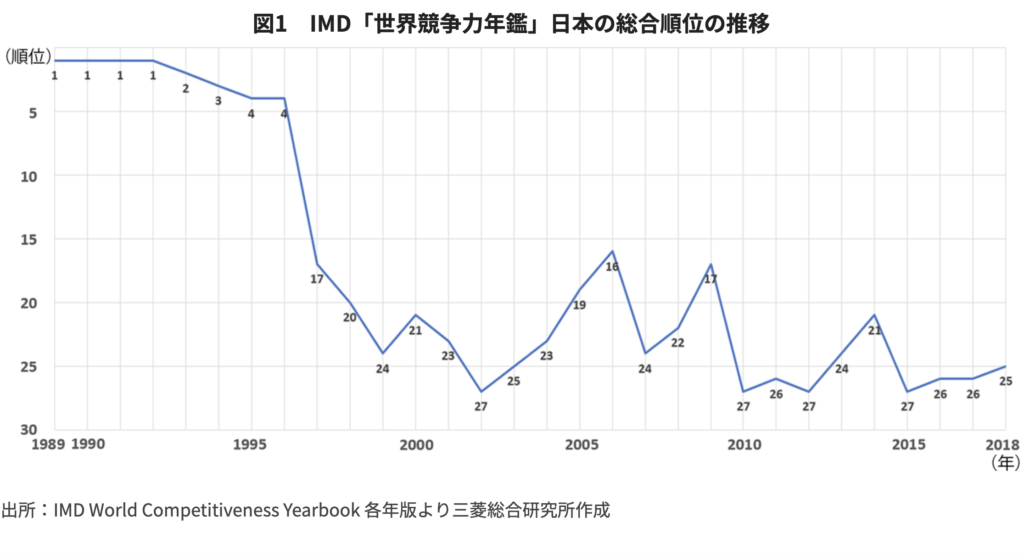

失われた30年

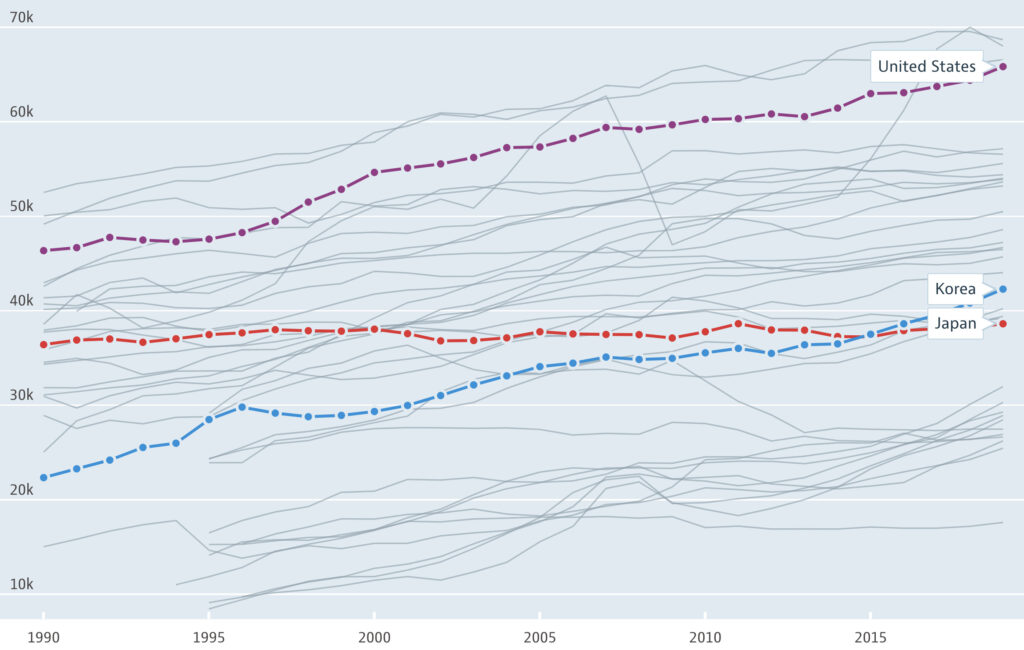

ただ、それだけでは「じゃあ、他の先進国はどうして、賃金が上がっているの?」という説明には足りません。韓国は地理的にも日本とほぼ同条件なのに、ついに日本の賃金水準を追い抜いてしまいました。18世紀の産業革命のときに、先にデメリットが来て、後からメリットが追いついてくるまで半世紀かかりましたが、今回は、そんなにかからなくてすみそうです。

この20年で、1人あたりGDPの伸びは、たった2.4%

では、もう一度、日本特有の原因を考えてみたいと思います。

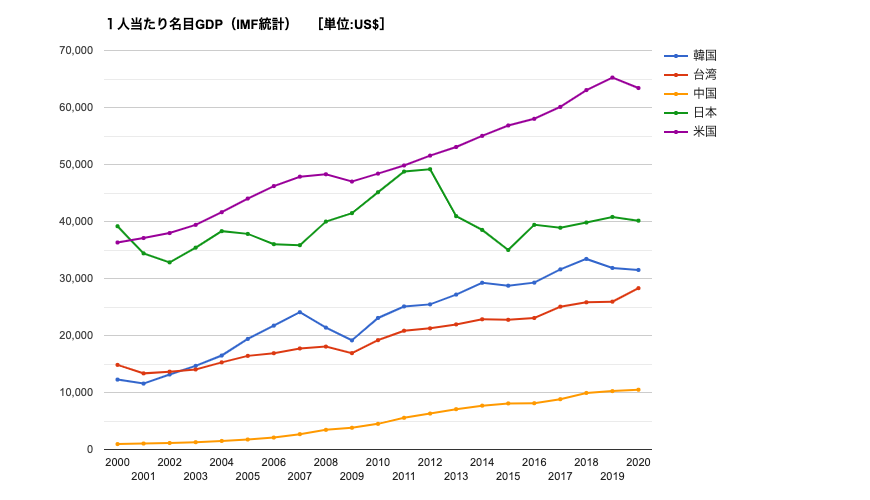

IMFの発表した一人あたり名目GDPで見ると、あらあら。2000年の日本は39,173百ドル。2020年は40,146百ドル。20年かかって、2.4%しか伸びていなかったのです。

(2020年実質GDPは、39,047百ドル。世界22位。世界銀行および国際連合の統計では、ともに世界27位。)

| 2000 | 2020 | 伸び | |

| 日本 | 393 | 401 | 2% |

| 米国 | 363 | 634 | 74% |

| 韓国 | 122 | 314 | 156% |

| 中国 | 9 | 104 | 1002% |

つまり、企業の利益が上昇しているのに従業員に還元がなかったのではなく、企業には従業員に還元するほどの利益上昇がなかったのです。

ちなみに、この時期の労働者人口は、6,787万人(2000.12)→6,865万人(2021.3)

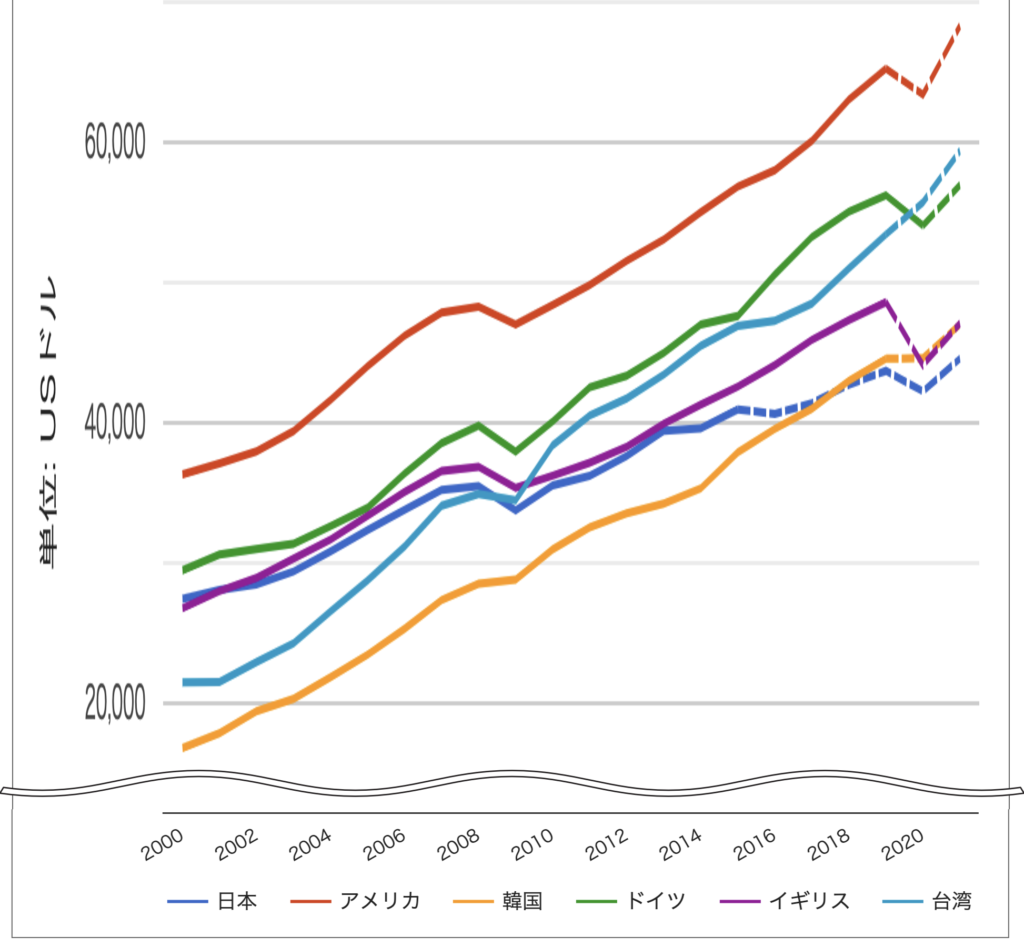

上のグラフでは、「韓国、台湾は低いな」と思ってましたけど、試しに「物価考慮の購買力平価GDP」で比べてみました(中国入れると下すぎて表が崩れるので、代わりにイギリスとドイツを入れてみました)ほとんどの国は上昇角度が似ているのに、日本だけ低い!

大企業も、利益率が世界に見劣りする

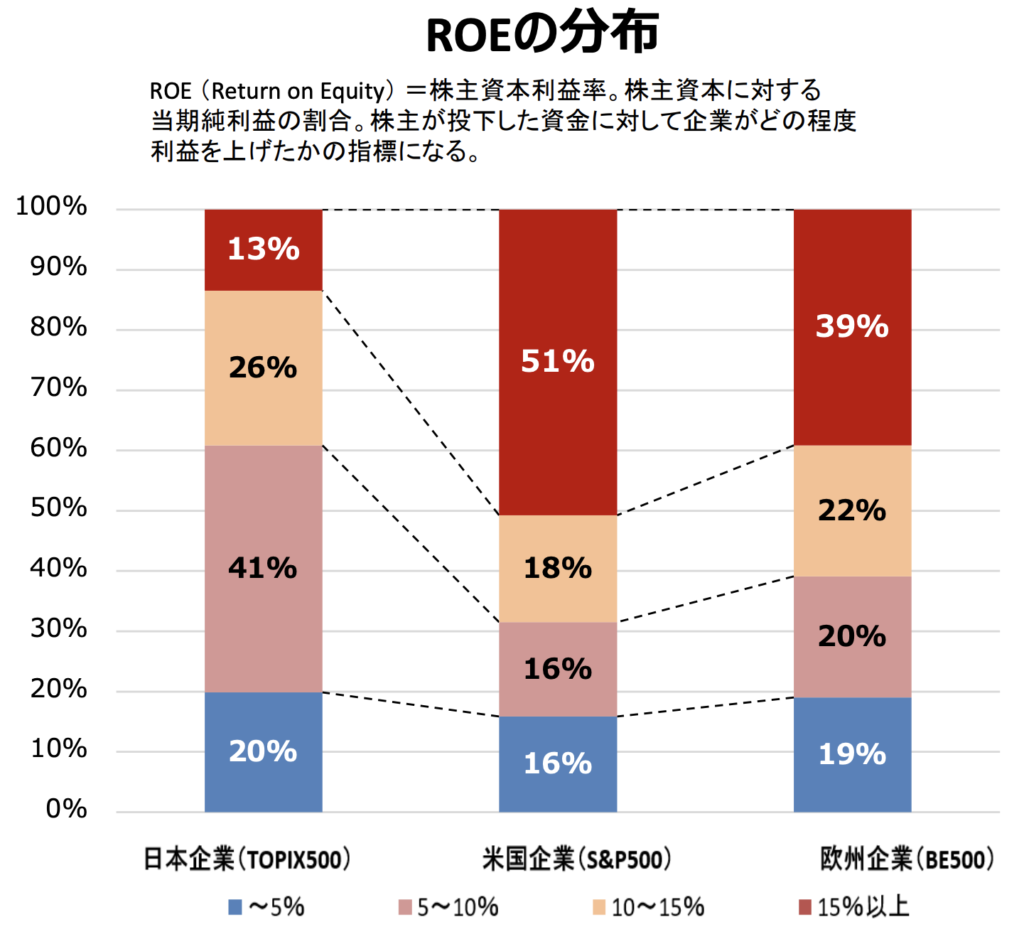

さらに、大企業別で、世界企業と比べると利益率の差は明らかですね。日本企業は、世界でも利益を生み出す力で負けているのです。

ROE15%以上と言ったら、日本では、かなりの優良企業ですが、アメリカ(S&P500)では、51%の企業が達成してます。

この20年間、日本企業の国際的地位は低下し続けています。日本企業を追い越している外国企業は、利益を生み出す力も高く、賃金も上がっているのです。

好調な企業の場合(キーエンス)

では、業績好調な企業の場合はどうだろうと、気になってきました。好調だけど、特殊エリート集団ではない普通のメーカー。そう考えて、すぐ思い浮かぶのは、キーエンス。トヨタ、ソフトバンク、ソニー、に次いで、日本で時価総額第4位の大企業です。ほぼ無借金経営で、ROEは10%超あたりと、あまり無理をせず堅実な経営をしています。名誉会長(創業者)の滝崎武光氏は、筆者の地元である尼崎工業高校卒業の叩き上げで、親近感があります。昭和の尼崎の元気な町工場が、令和の大企業に成長しました。

| 平成24年 | 令和2年 | |

| 従業員数 | 1,883 | 2,511 |

| 平均年齢 | 34.4 | 35.6 |

| 平均勤続年数 | 10.7 | 12.0 |

| 1人あたり 経常利益 | 4,610 | 9,967 |

| 平均年間給与 | 13,221,220 | 18,392,309 |

で、記録が公開されているのが8年前のものからなので、この8年の記録から。従業員平均年齢は1.2歳上がりましたが、平均年間給与は、約40%上がっています。やっぱり、業績を上げることが、給与を上げることなんだ、と実感。

ちなみに、取締役8名の報酬総額が324百万円(2020年度)。従業員給与とのバランスから上限係数を3.0としているとのこと。

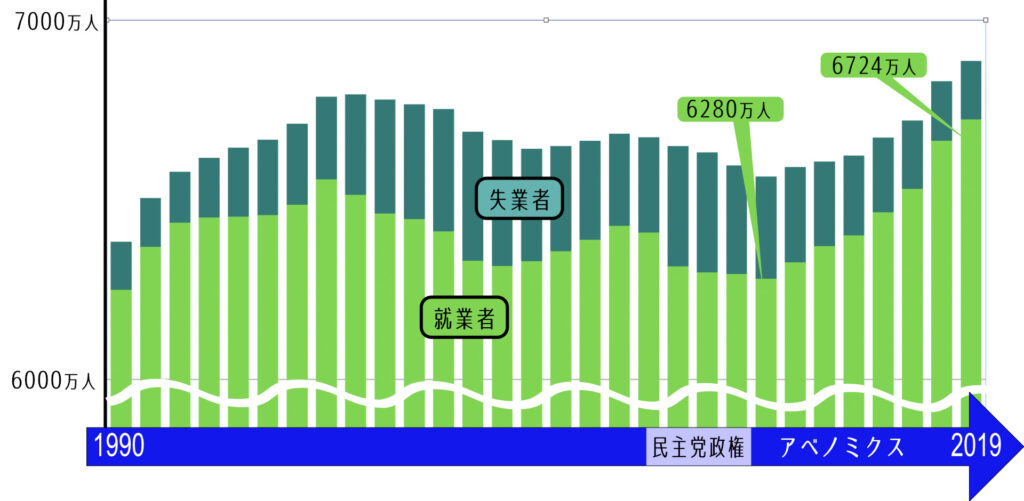

アベノミクスで、就業者数は増えている

つまり、こういうことです。

負け続けている国は、企業の利益を生み出す力が低く、賃金も上がらない。

と、書いてきましたが、雇用者数の推移を調べてみると、民主党政権2012年の6,280万人から、2019年には6,724万人へと、7%も増えています。失業者も減っていますが、景気低迷期には、就業を諦めていた人も多かったはずなので実態は、もっと大きいはずです。景気が良くなるときは、低賃金の人たちが雇用されていくので、平均賃金は一時的に下がります。景気がさらに良くなれば、雇用数拡大→賃金上昇、という経緯をたどります。労働者全体で見ると、賃金総額は増えてきているので、失業者数が底を打てば、賃金は上昇局面と言っていいかもしれません。

ただ、高齢者が定年を迎えると、普通は、それ以降の就業は賃金が下がります。定年を迎える人数は、若年の新規就業者数よりも多いので、当然ながら平均賃金はどんどん下がります。ですから、平均賃金の推移は、意味がないです。

生産性について

政府の原因にするだけでは片手落ちな気がしますので、企業の「利益を生み出す力」にも触れたいと思います。題材として、参院予算委員会基本的質疑(2018年3月1日)での大塚耕平議員と政府とのやりとりです。

民進大塚代表 「スーパーのレジ係が2倍速で仕事したら、スーパーとしての労働生産性はどうなりますか?上がると思いますか?」

加藤厚労相 「GDPを分子とする定義とは変わるかと思いますが、この場合は上がります」

安倍首相 「生産性は上がるというふうに考えます」

民進大塚代表 「総理、これは一緒になって考えてもらいたいのですが、この場合レジが倍速になってもスーパーの売上は増えないんですよ」

大塚代表は、労働生産性が上がっても、購買力が伸びなければ売り上げが伸びないことを言いたかったのです。

とは言え、「2019年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は、47.9ドル(4,866円/購買力平価(PPP)換算)。米国(77.0ドル/7,816円)の約6割の水準に相当し、主要先進7カ国でみると、最下位の状況が続いている。」のは、改善が必要だと思います。

生産性の向上に必要なのは「レジ打ちのスピードを上げる」みたいな労働者に負担を強いることではなく、逆に「こんな資料、本当に時間をかけて作る必要があるの?」みたいな無駄な作業をなくしたりすることだと思います。

ただ、さらに考えなければいけないのは、スーパーの客の給料が上がるなりして購買力が増えれば、スーパーの売り上げは増えるのか?ということです。いやいや、旅行に行くなど別用途に使ってしまうかもしれません。スーパーの売り上げを増やすためには、客が欲しい魅力的な商品がなければならないのです。

と書けば、答えは自ずと出てきますが、日本企業は、ここ20年以上、世界の人たちが欲しいと思うような物サービスを、創っていないのです。欲しい商品がないのに、購買力だけ増えたって、貯金に回るだけです。

筆者は、電器ガジェット好きで、アップル製品に囲まれて生活しています。iPhone、iPad、iMac。

でも、30年前の世界中のガジェット好きは、ウォークマン、プレステ、ビデオカメラ、日本メーカー製を争って買っていたのです。

昭和の高度成長期の要因はいくつもあります。インフレだったので、借金をしてでも住宅ほか物を買ったほうがいいと皆が考えたことが一つです。それとともに、三種の神器と言われた、みんなが欲しいものが次々と出てきたことも大きいと思います。

「需要」とは「欲しいものがある」ということであって「購買力がある」というだけではありません。

まとめ

今回は、賃金が上がらない理由ということでしたが、わかりやすかったですね。

コメントをどうぞ!

大塚議員と政府との質疑応答は面白いですね。

単に効率を上げても労働生産性が上がるわけではなく、生産効率が上がっただけというオチで。

労働投入量が同じなら、付加価値を上げないと労働生産性は上がらないので、物的生産性しか考えてないとつい効率化で生産性が上がると勘違いするわけですね。

もちろん、生産効率を上げて時短で得た自由時間は、労働者にとっては付加価値でしょうけど。

大塚議員の指摘はいろんな展開を想像できて、面白いと思います。

自分が行くスーパーは、週末はいつも混んでいて、スーパー独自のスマホアプリの便利な使い方をきちんと聞こうと思いながら、果たせないでいます。なので、自分がスーパー経営者なら「レジ打ち速度が2倍になったらレジ係を半減できるから、お客さんへのサービス係を増やそう」と考えます。