新しい「豊かさ」を生み出すのは

当然のことですが、江戸時代の豪商や金持ち大名であっても、「iPhoneが欲しい」「冷蔵庫が欲しい」「プライベートジェットが欲しい」なんて、思ってもいませんでした。存在していなかったからです。

耕作が始まる時代より以前の原始の人たちは「お米が食べたい」とさえ、思っていなかったでしょう。

たった20年前であっても、世界の人の大半は「iPhoneが欲しい」と思っていませんでした。存在していなかったからです。ただ、スティーブ・ジョブスや少数の人たちが、「世界中の人たちに、掌で操作するネット端末を提供したい」と動き始め、それが実現して、皆の心に「あっ、iPhoneが欲しい」という「新しく生まれた豊かさを求める」思いが生まれたのです。

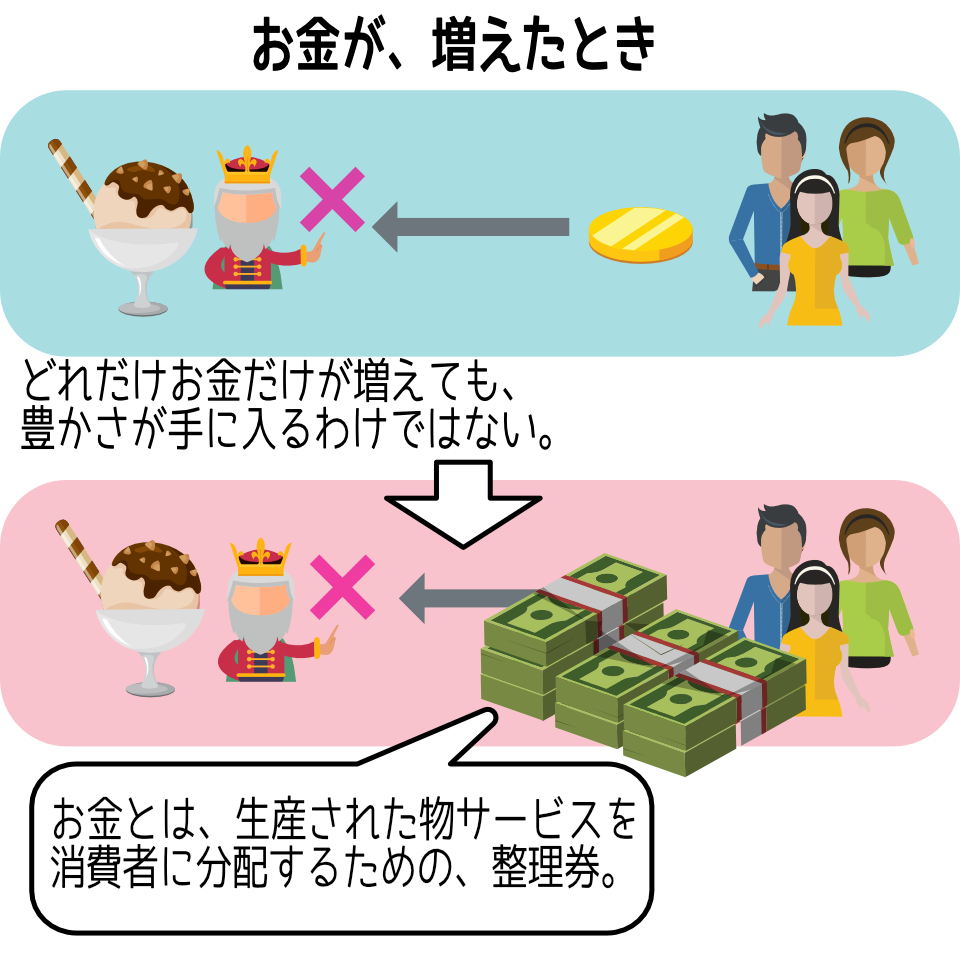

新しい「豊かさ」を、この世界に誕生させるのも、生産者(供給側)の努力です。もし、新しい「豊かさ」が、この世界に誕生していなければ、どれだけお金が溢れていても、手に入れることはおろか、欲しいと思うことさえなかったのです。

アイスクリーム格差

アイスクリームの原型は16世紀、イタリアのフィレンツェで、建築家ベルナルド・ブオンタレンティが氷保存室(現在の冷凍庫)を発明したことから生まれた、セミフレッドのズコット(半解凍状態のアイスケーキのようなお菓子)だと言われています(諸説あります)。ブオンタレンティは、大富豪メディチ家のために、そのお菓子を創作しました。その後、メディチ家の娘たちが、ヨーロッパの王侯に嫁ぐことで、アイスクリームは王侯貴族の間に広まっていきます。

イギリスのチャールズ1世の宴会で披露されたアイスクリームが起源とされていることもあります。

この頃は、アイスクリームを楽しむことができる金持ちと、「アイスクリームは高嶺の花」の庶民の間には、歴然としたアイスクリーム格差がありました。しかし、現代では、小学生の小遣いでも買えるものとなり、アイスクリームをめぐる格差など、ほぼ社会課題になりません。

これは、庶民が、高価なアイスクリームを購入できる大金を手に入れたから実現したのでしょうか?

いえいえ、もし、500年前の政府が、国民全員に(当時は高価であった)アイスクリームを購入できる大金を配ったとしても、生産技術が追いついていなかったので、国民はアイスクリームを食することはできなかったでしょう。

一番大きな要因は、生産者の工夫、努力で、アイスクリームが劇的に安く生産できるようになったからです。お金がかからなくなったのです。

こうして、アイスクリーム格差は、ほぼ解消されたのです。

世界中にアイスクリームを食べられない貧しい子供たちが、まだまだ多くいます。その子供たちのためにできることは、世界を巻き込んでの経済成長だと思います。

お金を再分配することで経済格差を是正しようとしても、今度は、配り方の基準を巡って争いが起きます。

お金持ちが憎くて仕方がない人は、「お金の多い or 少ない」しか基準がない「拝金主義」に染まっています。

しかし、あまり、お金がかからない社会を作れば、格差も争いも一挙に解消されるのです。

豊かな社会は、いくら多くのお金を発行しても、バラ撒いても、実現しません。お金に頼る社会では、永遠に経済格差は解消しません。

お金は「豊かさ」には影響しないので、「お金の真実」の議論は、豊かさや経済成長とは無関係。

新しい「価値」を生み出していくのは、「供給側の努力」です。

物やサービスにお金がかからない社会を実現するのも、「供給側の努力」です。

豊かな社会が実現するとしたら、供給側の努力の賜物です。

経済格差のない社会が実現するとしたら、供給側の努力の賜物です。

2021年12月、前澤友作さんが100億円出して宇宙旅行をしたことが話題となりました。いずれ、宇宙旅行は私たち庶民にも手が届くようになるでしょう。でも、それは、私たちが100億円を手に入れるからではありません。技術が進歩し、宇宙旅行が格安になるだろうからです。

「庶民の購買力が強くなれば、未来を創造する力も強くなる」なんて、ありえません。庶民の購買力が強くなれば、財布の紐が緩み、購入基準も緩くなります。本当に欲しいものだけではなく、欲しいかもしれない?ものまで衝動買いしてしまうようになるだけです。

「バブル経済」は、「金余り」から起きましたが、その後の社会は豊かになりましたか?

豊かになるとは、「供給側の努力」で、本当に欲しいものを増やしていくことです。そして、「供給側の努力」で、本当に欲しいものの価格をどんどん下げていくことです。

アイスクリームが子供の小遣い程度になったように、

(何百万円もかかっていた)Live配信の経費が、ほぼゼロとなったように。

今、私たちが欲しがっている、いろんな高価なものも、いずれ「供給側の努力」で、小遣いで買うことができる日が来るでしょう。

でも、そのときには、今は想像もできない新たな「豊かさ」が登場していて、「それを手に入れる金がない」と、不平を言っているかもしれません。人間の欲望はキリがありません。

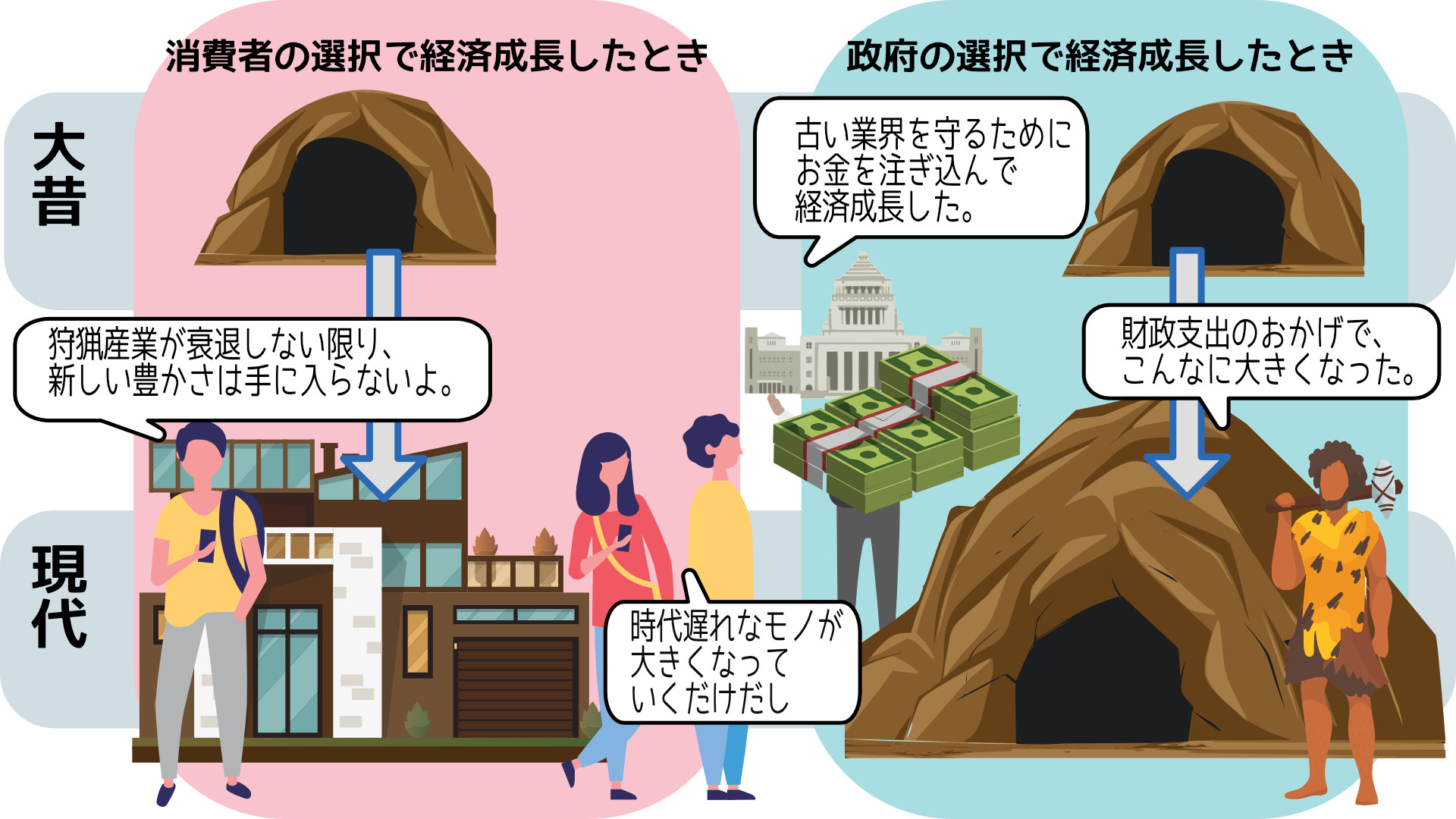

供給が先を行き、それを追いかけていく。経済成長し続けるとは、そういうことなのです。

コメントをどうぞ!

企業が新しい価値を生み出さないから、日本経済は成長しないってことですね。

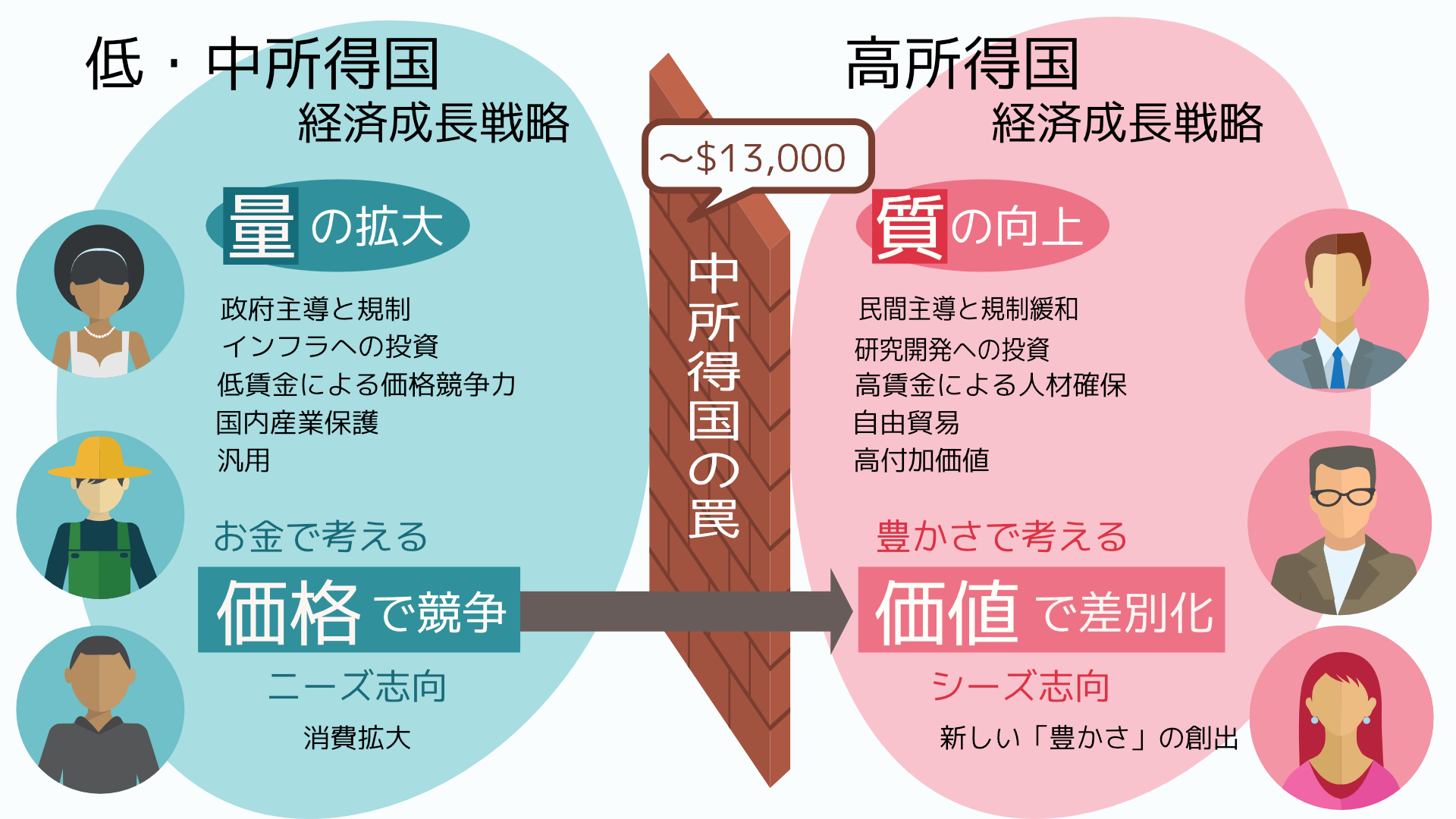

新しい価値を生み出さない企業は普通なら勝手に淘汰されますが、ゼロ金利や補助金で延命すれば残り続けます。

企業を叩いても意識改革はできないので、30年以上も経済停滞を招いてきた金融緩和(ゾンビ企業延命策)を一刻も早く打ち切るべきだと思います。

リフレ派は金融緩和が成長政策ではなく現状維持政策だと気付くべきでしょう。

金融緩和については、そのとおりだと思います。

自分的には、「価値の創出」について政府に望むことの筆頭は、「2対1ルール」など規制緩和推進です。

なるほど、「2対1ルール」で規制を減らして新規参入を増やして経済の新陳代謝を活性化していくわけですね。アベノミクスも本来は第三の矢の新しい産業の育成だったと思うので、金融や財政はあくまで安定さえしてくれていればで、決してそれ自体が経済成長を起こすものでないことは実証されましたからね。

そうですね。

お金をあまり使わなくても、政府ができること、やるべきことはたくさんあると思います。